留学“新顶流”

在全球高等教育竞争的赛道上,一场颠覆传统认知的变革正在悄然上演。究竟是什么让新加坡高校从一众欧美名校中脱颖而出,成为全球留学生争相追逐的“新顶流”?让我们一探究竟。

曾经,常春藤盟校、牛津剑桥是无数留学生心中不可撼动的 “白月光”,但如今,新加坡国立大学以全球第8的成绩,南洋理工大学紧随其后,位列第12名,将康奈尔(第16)、布朗(第69)等老牌常春藤名校甩在身后。

同时,据新加坡教育部官方统计,近5年新加坡高校国际学生数量年均增长率超过20%,来自中国、印度、东南亚等国家和地区的学生占比持续攀升。

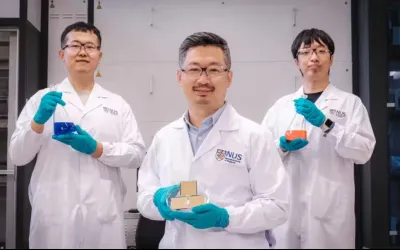

在这些亮眼数据背后,是一个个鲜活的留学故事。来自捷克的Martin原本就读于英国UCL,却毅然退学转投南洋理工大学。

*图片来自CNA

“在伦敦,我每天要为安全问题担忧,一年的学费和生活费高达5万英镑;而在新加坡,不仅校园安全有保障,学费仅为英国的三分之一,教育质量却丝毫不逊色。”Martin 的选择,道出了众多留学生的心声。

还有另一位越南学生同样被新加坡国立大学吸引,“这里不仅有顶尖的排名,还有丰富的海外交换机会和与企业合作的实践项目,毕业后能无缝对接职场,这是我选择NUS的关键。”

学术硬实力

排名背后的硬核支撑

QS排名的各项指标,如同放大镜,清晰映照出新加坡高校的强大竞争力。在学术声誉方面,新加坡国立大学和南洋理工大学在亚洲学术圈的认可度超过 80%,这一数据远超部分常春藤院校。

在雇主声誉维度,新加坡凭借优越的地理位置和繁荣的经济环境,吸引了谷歌、淡马锡等众多国际知名企业,这些企业对本地高校毕业生的高度认可,使得新加坡高校在雇主评价中脱颖而出。

此外,新加坡高校的国际学生比例超过50%(以NUS为例),多元的文化环境为学生提供了广阔的国际视野,而常春藤院校的国际生比例普遍在20%-30%之间。

在科研领域,新加坡高校展现出惊人的爆发力。新加坡国立大学在肿瘤靶向治疗、环境科学等前沿领域成绩斐然,相关论文被引量累计超10万次,与国际顶尖科研机构合作的项目更是多次登上《Nature》等权威期刊 。

南洋理工大学同样不容小觑,其工程学科稳居全球前40,校内无人机团队凭借创新技术成功获得NASA合作机会;人工智能实验室更是实力超群,连续三年蝉联国际机器人大赛冠军,科研实力可见一斑。

在教育模式上,新加坡高校同样走在创新前沿。新加坡国立大学推行跨学科课程,例如 “城市可持续发展” 项目,巧妙融合工程学与社会政策等多领域知识,培养学生的综合解决问题能力;

南洋理工大学则推出商科“3年制”高效学制,相比欧美同类专业,直接为学生节省1年时间成本,让学生能更快将知识转化为职场竞争力。

性价比之王

花更少钱读世界名校

留学成本是众多家庭关注的焦点,而新加坡高校堪称 “性价比之王”。以本科教育为例,新加坡国立大学商科专业每年学费约3-4万新币(约合15-20万人民币),如果选择校内住宿,还能进一步节省开支;

反观常春藤盟校,哈佛大学每年学费超过7万美金(约合50万人民币),加上高昂的生活费,留学成本是新加坡的数倍。

在就业回报方面,新加坡高校毕业生同样表现出色。根据新加坡人力部官方数据,本地高校毕业生6个月内就业率86.5%,起薪中位数约为 3500新币,这一薪资水平高于香港、澳洲等热门留学地区的高校毕业生。

印度尼西亚学生 Yanata 的经历颇具代表性,他选择新加坡管理大学(SUSS),正是看中了该校“1年双专业+新加坡就业签证便利”的优势,毕业后顺利入职新加坡一家知名企业。

安全与地缘优势

现代教育的“避风港”

在目前的国际局势下,新加坡凭借2025年全球安全排名第5的优势,成为留学生心中的“避风港” 。与伦敦、纽约等欧美城市频发的治安问题相比,新加坡严格的法律制度和良好的社会秩序,为留学生提供了安心的学习和生活环境。

从地缘政治角度看,新加坡也占据独特优势。在中美关系紧张的背景下,作为 “中立枢纽”,新加坡吸引了大量中国学生将其作为 “欧美留学Plan B”;同时,由于文化相近(华人文化广泛传播、英语高度普及),新加坡也成为东南亚学生留学的首选目的地。

然而,新加坡高校的 “逆袭” 并非一片坦途。在光鲜的排名与数据背后,潜藏着亟待解决的矛盾与挑战,这也让新加坡高等教育的未来之路充满变数。

矛盾探论

繁华背后的隐忧与挑战

尽管成绩耀眼,新加坡高校也面临诸多挑战。QS排名侧重于“学术论文引用”等指标,难以全面反映学生的真实学习体验。

正如NIE的教授所言:“综合性大学在QS排名中更占优势,但这并不意味着其在所有学科领域都具备绝对优势。” 在校友网络方面,新加坡高校的全球校友资源主要集中在亚洲,与常春藤盟校在欧美政商界深厚的影响力相比,仍有一定差距。

在教育理念方面,部分学生和学者认为新加坡高校存在“重实用、轻人文”的倾向。课程设置更侧重于培养技术型和应用型人才,人文社科领域的资源投入与课程深度,相较于注重通识教育和批判性思维培养的常春藤盟校,略显不足。

这种差异使得一些追求多元学术氛围、渴望深入探索人文领域的学生,更倾向于选择欧美院校。

此外,本地学生的选择也值得关注。据新加坡教育部统计,过去三年,70% 获得政府奖学金的学生仍选择前往哈佛、牛津等欧美名校留学。

新加坡学生Ryan分享道:“哈佛的学术氛围更加自由开放,学生之间的讨论往往能碰撞出意想不到的火花,这与新加坡相对传统的‘应试导向’教育存在差异。”

未来策略

新加坡如何破圈

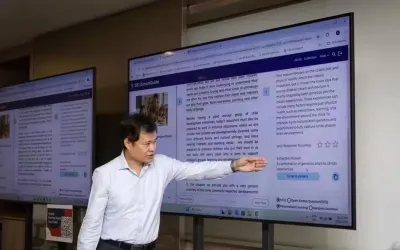

面对挑战,新加坡高校并未止步。在国际化方面,新加坡国立大学将扩大学科学习等,进一步提升学术影响力和大学体验;南洋理工大学则通过社交媒体平台,大力推广 “绿色科技”“人工智能” 等特色项目,吸引年轻一代留学生的关注。

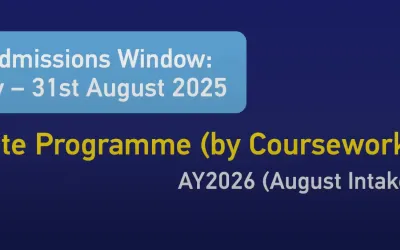

在就业导向方面,新加坡高校持续强化与市场的衔接。多所高校实行强制实习制度,要求学生在学位课程中完成6-12个月的企业实习。

如果你预算有限却渴望进入世界Top50名校,如果你计划在亚洲尤其是东南亚地区开启职业生涯,如果你重视安全高效的留学体验,那么新加坡高校无疑是绝佳选择。