图:福建戏班——新赛凤

图源:Roots 网站

不过,随着时光流逝,歌台慢慢地开始“喧宾夺主”,“热场”变成主场;歌台演出如今成为了中元节庆祝活动上献给“好兄弟”的一项必不可缺的娱乐节目。

至于早期的专演酬神大戏的传统戏班,如潮州戏班、福建戏班和粤剧班,则受到了环境变迁,日常用语的改变,导致新加坡年轻一代听不懂方言,而流失戏曲观众;此外,上戏班演出量大减,演出的保持30年不变,戏班难以糊口,加上演员青黄不接,促使戏班在新加坡逐渐式微没落。百年戏班“新赛凤闽剧团”已在2014年封起金字招牌,不再唱戏。

虽然歌台表演是献给“好兄弟”的看的,并顺带娱乐公众的一个表演平台,给一般民众不少欢乐,但有一些人士却认为,为了迁就平民口味,歌台难免流于媚俗,让人觉得难登大雅之堂。

然而,事实上,歌台真是如此吗?

四 | 歌台文化是独特的新加坡文化

歌台是否难登大雅之堂,则见仁见智。

三叔以为,艺术或表演的呈现手法,在不同的年代难免会受到当下的氛围或者是价值观的影响,因此可能会受到批判而认为是不入流的艺术。

就好比70、80年代的金庸武侠小说,在当时的环境下是属于“禁书”;三叔记得曾经有家中长辈称,学校的老师是禁止他们阅读武侠小说的,而在中国国内也属于禁书之列。然而,时过境迁,部分金庸的作品已进入教材当中。

图:1983年版《神雕侠侣》海报

图源:搜狐 网站

再说了,近几年,歌台就走入校园,盼通过歌曲的熏陶感染,学生能更亲近华语。陈志伟分别在2015年和2017年带领歌台艺人到务能中学以及莱佛士女中表演。就在音乐和舞台灯光迸出的那一刹那,学生们雀跃的叫声和陶醉,反映了歌台对年轻人来说,也有其魅力。

或许,歌台目前的表现手法、场所、内容过于庸俗,但假以时日,经过科技的包装、岁月的洗礼,演出地的改变,歌台或能摇身一变成了一门民间传统艺术。

正如丁荷生博士认为:“歌台在新加坡‘有很重要的文化意义’,还是能一代一代地传承下去。歌台会借助新科技在网上发扬光大,也会吸引更多各地的明星来新参与表演。”

关于新加坡歌台文化,若要一语蔽之,三叔认为,《线报》一篇关于新加坡歌台文化的文章中的一句话最为贴切:“你说是类近台湾的歌台文化,可以;你说是以前香港庙街、后来菜街的街头表现,可以;你说是华人社区少有的草根夜总会文化,亦可以。总而言之,新加坡的歌台,确实经过多年后,承先启后,是独特的本土文化。”

如果小伙伴看完这篇文章后,对新加坡歌台文化意犹未尽,想进一步了解,三叔建议可以看看以下两部新加坡电影——《881》、《七月俏佳人》。

图:电影《881》宣传海报

图源:Wikipedia 网站

《881》是由新加坡知名导演陈子谦执导,是关于新加坡7月中元节的一个文化,透过对主角(木瓜姊妹)讲述他们跑歌台的经验,要让年轻人认识福建话的美在里面。

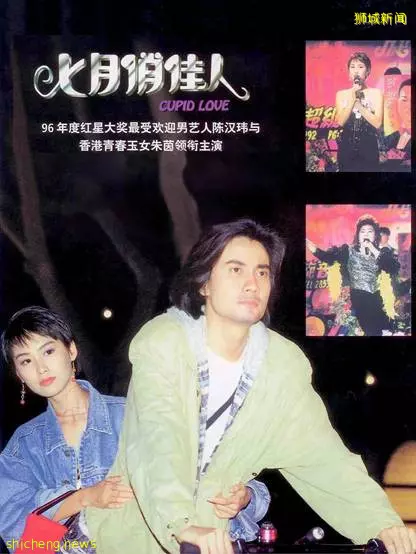

图:《七月俏佳人》宣传海报

图源:豆瓣电影 网站

《七月俏佳人》是一部上映于1995年新加坡的电视电影,由新加坡艺人陈汉玮和香港女星朱茵领衔主演,讲述了歌台艺人和富家子弟的爱情故事;当时的朱茵可真是青春逼人,单纯美丽。

这部电影的歌曲“关怀方式”的传唱度在当时可是相当高的,一点也不输现在的的抖音神曲。

有兴趣的小伙伴可以看下。

知道多一点点——什么是中元节?

中元节是东南亚一带的习俗;农历七月在东南亚一带称为中元节,也叫“鬼节” (Hungry Ghost Festival) 。东南亚的华人相信,过世之人的灵魂会在中元节期间到访人间,到了农历七月十五这天,阴曹地府的大门将会全开,是阳间阴气最盛的日子。至于在香港,则相信农历七月十四这天是阳间阴气最盛的日子。

按照传统习俗,如果没有多加关照这些鬼魂,对它们不理不睬,它们一旦遭到忽视就会捣乱。因此南洋一带在中元节期间都会举行各种仪式,供奉各式各样的祭品来“祀奉”这些孤魂野鬼,包括包办它们“用餐时”的娱乐节目如:歌台、街戏、木偶戏等。

图:竞标福物

图源:Youtube 截图

图:流水席

图源:联合早报网

中元节的起源,据说是道教相信,人出生时借了一笔钱,过世时,往生者的后人或亲戚必须帮他按年龄算出数目后,焚烧这笔钱象征归还,还得举行一些仪式来确保纸钱不会被其他的鬼魂抢去,后来渐渐发展成“普度庆讃中元“的活动。

佛教则相信,佛陀弟子目连因母亲堕入地狱饿鬼道受苦受难,食物尚未入口便化成火炭,其母难以下咽,目连亦不能安心拜佛,于是前往地狱救母,第一次失败后借来武器最终将鬼门打开成功救出母亲,却因而导致所有鬼魂随之而出,于是又通过咒文念佛,将祭拜的贡品转化成食品,让饿鬼们饱食一顿后安心返回地狱。于是,就有了后世的“盂兰盆会”祭拜活动了。