今天,教育部做出重磅宣布

實行了40年的分流教育制度

將走入歷史!

教育部將以科目編班制

全面取代現有的分流制度

並取消N水準和O水準考試!

GCE N/O/A Level

劍橋N/O/A水準

非要對標中國的話

N水準就好像會考

O水準就好像中考

A水準就好像高考

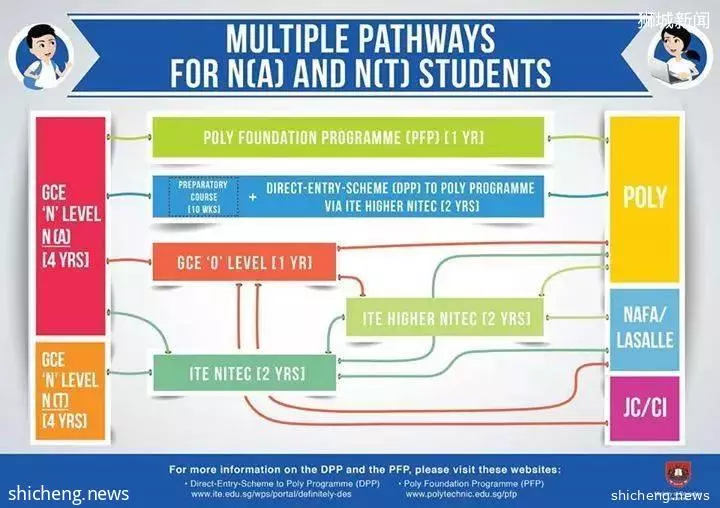

N水準

政府中學分快班

(中一到中四)

普通班(中一到中五)

普通班學生中四要考N水準

過了才能上中五

O水準

政府中學畢業時

要參加O水準考試

成績:可以申請初級學院

理工學院或工藝教育學院

也可以申請大英國協國家

初級學院或是大學預備班

A水準

初級學院或是大學預備班

的學生畢業時還會繼續參加

A水準考試

成績:可以申請新加坡公立大學

也可以申請海外大學

也就是說政府中學

普通班的學生跟快班比

要先考一個N水準考試

然後可以選擇ITE或者PFP課程

也可以根據成績多上一年中五

中五後再參加O水準

目前的N水準源流生去向

是不是感覺普通班的學生

待遇有點慘啊……

不過今天教育部重磅宣布

從2027年起中學會考

不分N水準和O水準

改以全國統一考試框架

那,中學入學時候

快捷班和普通班要怎麼分?

我們將以今年念小二的學生

為例進行說明

他們未來將是首批受影響的學生

在2024年入學的中一生依舊

會根據小六會考的成績報讀中學

但2024年起

本地中學不再有快捷、普通源流之分

將按照三個小六會考積分段

決定學生將修讀哪一個程度的科目

科目級別分為中學

水準1 (General 1,簡稱G1)、G2和G3

程度依次相等於目前的

普通工藝、普通學術和快捷源流科目

這樣的科目分類

類似於初級學院的

副修(H1)、主修(H2)

和深廣主修(H3)等級

教育部將從2027年起

把目前的N水準和O水準會考

整合為統一的全國考試

全國考試的成績單上

會列出學生所報考的科目和級別

屆時教育部和英國劍橋

將共同制定新的畢業證書

與會考改革同步進行的是

科目編班全面計劃

(Full Subject-Based Banding)

本地25所中學將在2020年

率先試行這個計劃

所有中學將在2024年以前

全面施行

在新的科目編班全面計劃下

除了這四個科目以外

學生也可以從中二起

選讀程度較高的人文科目

如社會科(Social Studies)

歷史、地理和文學

實施科目編班全面計劃後

學校也能夠探討更多元的分班方式

幫助學生在擅長的領域發展

這樣的變化到底意味著什麼呢?

是否還是換湯不換藥?

教育部長王乙康表示:

「快捷、普通學術和普通工藝源流在將在2024年被淘汰。我們從三個源流,走向『統一的中學教育,多元的科目編班』。我們再也不會有魚兒在三個不同的溪流中游泳,而是有一個大的河流,每一條魚兒都在裡頭找尋自己的旅程。」

分流教育可以追溯到40年前

事實上新加坡一直在不斷地

檢討現行的教育制度

1979年

時任副總理兼教育部長吳慶瑞率領小組檢討教育體制,公布《吳慶瑞報告書》,報告書中首次出現分流制度的雛形。已解決當時中小學的留級率和退學率高,教育資源浪費的情況。

1980年代

政府全面在中小學實行報告中提議的分流制度。

小學:在最早的分流制度下,學生在小學三年級後,會根據小二和小三的考試成績,分為普通、雙語延長或單語課程源流。

中學:在中學方面,則分為特別、快捷和普通源流。特別和快捷源流的學生一般在四年內考O水準會考,普通源流則在第四年考N水準會考,並可選擇多讀一年再考O水準會考。

2002年

梁智強導演的《小孩不笨》以小學分流制度為題材,反映了社會對小學分流制度的不滿。

時任教育部長張志賢捍衛分流制度,指出分流制度有顯著成效,相比80年代,學生完成學業率大大提升。

這時期的小學分流制度已微調,小學分流改在小四過後才進行,源流改為EM1、EM2和EM3,但總體的分流模式不變。

2004年

尚達曼在接任教育部長一年後,首次對備受爭議的分流制度作出重大調整。他在國會上宣布,小學EM1和EM2源流在年底合併,但保留EM3。

2006年

尚達曼再次大刀闊斧, 宣布於2008年完全取消小學分流制度。他指出,約四成的EM3源流學生在小四分流考試中,至少有一課及格,也有能力和EM1和EM2合併源流的學生,一起上該科目的課程。

2008年

小學分流全面取消。學生可按照自己個別科目的能力來選修普通水平科目或基礎水平科目。

2014年

財政部長王瑞傑任教育部長期間,中學的科目編班計劃已開始推行。某些科目掌握能力較強的學生,可選擇和較高源流的學生一起上該科目的課。

2019年

經過五年試驗,現任教育部長王乙康在國會上分享試驗計劃成果時,指出這項計劃已經日趨成熟。有鑒於試驗計劃的良好成果,教育部決定全面取代現有制度,實行了40年的分流制度從此走入歷史。

(部分資料:早報)

分流學生帶來的隔閡

新加坡的精英教育體系

過早給學生分流進行教育

雖然是行之有效的

但也帶來很多負面的影響

曾經有個節目讓

不同源流的學生進行對話

觀眾才發現他們之間的

隔閡和誤解有多深……

對話中有

Normal (Acedemic)普通學術流派

成績中等的華裔小姐姐

有 Normal (Technical) 普通技術流派

成績較低的馬來裔小哥

也有 Integrated Programme 直通車流派

成績頂尖的印度裔小姐姐

主持人問:

「你們平時都跟不同流派的學生交流多嗎?」

華裔小姐姐說:

「我們基本上不跟快班的人玩

因為他們看不起我們」

成績好的印度裔小姐姐解釋說:

「學校給不同流派的學生

安排的活動不一樣

如果讓我結交普通班的朋友

對我來說要花更多力氣」

(是不是分流教育的錯?)

成績較低的小哥哥也表示

自己有快班的朋友

但很少在一起玩

他覺得快班的朋友不喜歡他

主持人問:

「他們對你(態度)很差嗎?」

小哥哥:「就是無視我們」

隨後小哥又自嘲了一下:

「也許我們太不一樣了

他們在學校總是安靜又整潔」

(此處cue到兩位同學)

「而我們(成績差的)總是製造混亂」

最後另一位同學替大家總結了

不同流派的學生不愛一起玩

是因為大家的行為模式太不一樣了

誰都不願意處在尷尬的環境里

主持人說:「也許這就是困難所在。」

「社會分化」或是「社會分層」

是政府這幾年來所高度關注的社會問題

上面的節目告訴大家

學術表現和學術源流

已經造成了學生之間的分化

分流制度

在新加坡特殊的歷史時期

發揮了舉足輕重的作用

讓教育資源得到更好的分配

在全民接受教育的今天

逐漸凸顯出問題

取消中小學分流制度勢在必行

確保擁有一個開放

沒有入學障礙的體制

讓所有傑出的學生都有機會攀上高峰

政府的思維已開始進入政策層面

椰友家長們

你們覺得取消中學分流怎麼樣?

留言區暢所欲言吧