經濟合作發展組織(OECD)在2018年的國際學生評估項目(PISA)調查結果今天公布。

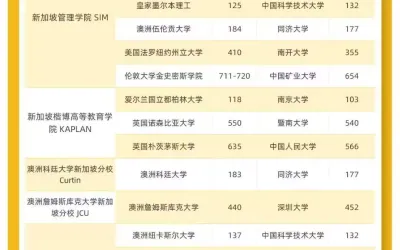

排名如下

(圖源:聯合早報)

PISA測試

新加坡教育素質全球屈指可數,新加坡的學校高度競爭,學生們要面臨各種大大小小的考試,學習講究的是嚴格的紀律。

PISA是經濟合作與發展組織(OECD)的一項三年一次的研究項目,旨在調查和比較教育體系在多大程度上可以幫助學生獲得全面參與現代社會所必需的知識和技能。

它評估了15歲學生在閱讀、數學和科學方面應用知識和技能的能力,以及在他們解決各種現實生活中的問題時進行分析、推理和有效溝通的能力。

去年的PISA測試共有75個國家學生參加。新加坡學生繼三年前首次在國際學生評估的閱讀、數學和科學三項數據測試同時居冠後,今年的評估下滑了一個名次,位居世界第二。

新加坡學生表現亮眼

教育部副教育總司長孫振煒說:

「我國學生的表現並沒有退步,在閱讀方面還取得明顯進步。中國學生這次的表現非常強,教育部不為此感到擔心,因為參加評估不是以居冠為目的,而是找出可改進的範圍,借鑑其他國家的經驗,提升學習成效。」

不過,新加坡學生三項測試的平均得分仍遠高於經合組織平均分,在閱讀測試取得高分的學生比率也是各經濟體中最多的。

另外,新加坡學生各項測試中獲得高分的比率持續走高,獲得低分的比率也持續走低。

在閱讀測試中獲高分的新加坡學生占26%,是各經濟體中比率最高的。在數學測試中獲高分的新加坡學生占37%,在科學獲高分的新加坡學生占21%。

只是,相較於2009年的調查數據,學生對閱讀的興趣有所下降。

49%的新加坡學生把閱讀當做愛好,高於經貿組織的平均數值34%,但是低於2009年54%的新加坡愛好閱讀學生數量的比率 。

另外,22%的新加坡學生認為閱讀是在浪費時間,這一比率高於2009年的13%的學生數量比率。

教育部指出,閱讀興趣減弱的趨勢與其他經貿組織經濟體相同,新加坡學校會繼續和家長協作,培養學生的閱讀興趣。

多數學生對失敗感到恐懼

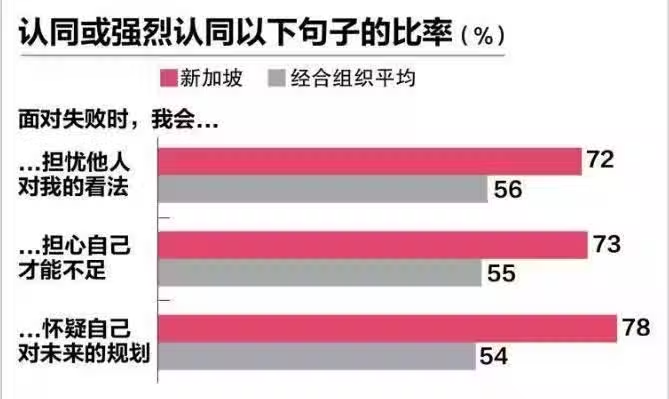

PISA在去年的調查問卷中新添了幾道問題,來衡量學生的心理素質和學習思維。

調查結果如下

(圖源:聯合早報)

60%的新加坡學生具備「成長型思維」(growth mindset),相信自己能憑後天努力開發和提升智力,高於多數亞洲教育體系的學生,但略低於63%的經合組織平均比率。

86%的新加坡學生認為自己碰到困難時一般有辦法解決問題,高於經合組織的平均比率84%,說明新加坡學生在困難面前對自己能完成學習任務具有很高的信心。

然而,調查結果同時表現出:

在面臨失敗時,72%的學生會擔憂別人的眼光;78%會懷疑能否落實自己對未來的計劃;而經合組織平均比率分別為56%和54%。

教育部說:害怕失敗在某種程度上能鞭策學生爭取好表現,但過度恐懼失敗可能會弄巧反拙,並希望通過小學離校考試積分制改革和中學科目編班制等措施,改變學生對分數過於重視的心態。

新加坡人有多「怕輸」?

中國有位「差不多先生」,暗喻中國人不求甚解、得過且過;那麼,新加坡也有一位「怕輸先生」(Mr. Kiasu),凡事怕輸、爭第一,活脫是新加坡人性格的翻版。

Kiasu「怕輸」

Kiasu是閩南話里的一個詞,Kia的意思是"擔心、害怕",su是輸掉,所以Kiasu就是「驚輸」,意思就是「怕輸」。

2007年,這個詞被收進牛津英語詞典(Oxford English Dictionary),將其解釋為"一種貪婪而自私的態度"。

2015年新加坡做的一項有關國民價值觀的調查顯示,「怕輸」位於他們對新加坡社會看法前10名,名列前茅的還有競爭性和自我為中心。

所有的成功都不是一蹴而就的,成功之前總要面臨無數次失敗。但是和成年人相比,孩子的心思更加靈敏,也更容易受到衝擊。

家長如何幫助孩子克服?

第一,有意識地讓孩子品嘗一些生活的磨難和挫折,正確指引孩子,讓孩子懂得人生的道路並不是一帆風順的,而是坎坷的,要學會在挫折中接受教育,這對培養他們吃苦耐勞的精神、獨立意識、應付困難的勇氣和心理承受能力,是十分必要的。

第二,要了解挫折教育是貫穿在每一天中的,要注意那些小細節或小事,因為那些在成人看起來是不起眼的小事進行,能很好教育孩子,讓孩子學會應對挫折。

第三,家長既要有把孩子置於艱苦和困難中的勇氣,又要有引導孩子走出挫折和困惑的耐心。一方面家長要注意幫助孩子獲得戰勝困難的成功體驗,從而提高「自我效能感」的水平,增強自信。

另一方面,要讓孩子明白,有些挫折的產生無法通過個人的主觀努力來阻擋、迴避。對待它們,我們要教孩子合理運用一些心理防衛機制來保持健康的心理狀態。