「一個國家的文化常常顯現在它的建築上。」此話不假,新加坡的建築就是把她的歷史、宗教、科技、文化全都展現在了各式各樣的建築上,集眾家之所長,融各國之精華。

新加坡的建築無論從造型外觀、功能空間、節能環保、智能科技,乃至文化歷史的展現都是建築界人士參考的一個典範。這裡是大師雲集的地方,除了WOHA這樣的本土明星外,也擁有著大量建築大師們的建築作品;這裡是新科技的試驗田,各種智能化技術、新型節能材料、生態化措施等在這裡得到實踐。今天起我們就從宗教建築、商業建築、住宅建築、文教建築、景觀建築等多個專題來一一展開介紹。

本期的主題是:色彩斑斕的宗教建築。

新加坡,是除中國之外世界上華人比例最高的國家,而她又是世界上多元種族和諧相處最好的國家之一。就在這樣一個現代化國家裡生活著華族、馬來族、印度族以及其他外族的同胞,而各種宗教的建築也成為了一道獨特靚麗的城市文化風景線。

1. 興都廟:馬里安曼興都廟 Sri Mariamman Temple

馬里安曼興都廟又名馬里安曼甘榜哥威 (Mariamman Kovil) 或吉寧街廟 (Kling Street Temple),位於牛車水,其歷史可追溯到 1827 年,由來自印度南部納加帕蒂南和庫達洛爾的移民所建。它是新加坡最古老的興都廟(Hindu Temple)。

馬里安曼興都廟現在是一處國家古蹟(a national monument),其大部分結構是在 1862 年至 1863 年間由印度能工巧匠所建。它曾經歷過多次修復,最近一次是 2010 年。這次修復共耗資 400 萬新元,從印度聘請了大約 20 位畫匠,為所有神明石像重新上色。

這座興都廟專門供奉著馬里安曼女神,人們相信她擁有治癒疾病的能力。

寺廟大門雕刻著色彩艷麗的印度教諸神、動物、人物等,給牛車水這個華人聚居區增添了一種異樣的氣氛。而門內的高塔上,有各種神靈和聖獸栩栩如生的雕像,人們從遠處就能看得清楚。廟塔共六層,放置了神靈、神獸和其他神物的雕像。您還能看到身穿英國統治時期暗綠色軍裝的印度士兵。

它不僅是朝拜聖地,在殖民地時代,這裡也是舉辦社區活動的重要場所。當年馬里安曼興都廟甚至還是興都教的婚姻註冊局,因為當時只有這座廟才有權主持興都教徒的婚禮。

步入寺廟,您可以觀賞到精美絕倫的裝飾細節。世世代代的興都教徒和新加坡人都把馬里安曼興都廟宏偉壯觀的廟塔視為本地地標之一。

2. 回教堂:蘇丹回教堂 Masjid Sultan

蘇丹回教堂又名 Masjid Sultan,地處歷史悠久的甘榜格南(Kampong Glam),擁有宏偉的金色穹頂以及可容納五千人的祈禱堂,是新加坡最壯觀的宗教建築之一,也是新加坡回教社群聚集的地點。

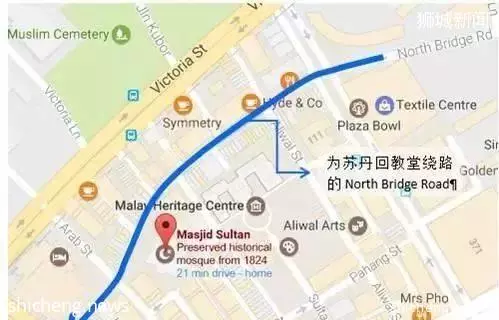

蘇丹回教堂建於 1824 年,用於紀念新加坡的第一任蘇丹 — 胡先沙蘇丹 (Sultan Hussein Shah)。新加坡開埠者史丹福萊佛士爵士當年出資3000 元興建一個具有雙結構屋頂的單層建築。一百年後,這座回教堂因年久失修而破舊不堪。您目前所見的回教堂是在 1932年,由新加坡歷史最悠久的 Swan and Maclaren 建築事務所旗下的建築師 Denis Santry 設計和重建。

鮮為人知的是,在蘇丹回教堂重建期間,由於回教堂擴展到亞拉街 (Arab Street) 以外的範圍,所以毗鄰的橋北路 (North Bridge Road) 不得不繞著回教堂而建。

這座回教堂是在 1975 年被列為新加坡國家古蹟,這裡一直都是回教社群聚集之處,周邊的商業、相關的人文風情在非阿拉伯國家裡面算是較為發達的。

3. Assyafaah清真寺

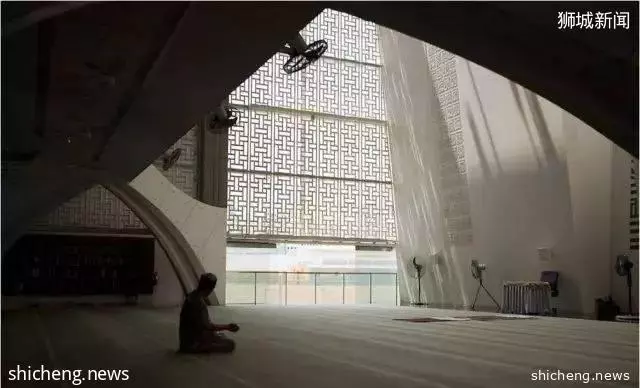

Assyafaah清真寺是2008年國際建築獎的獲得者。該清真寺不像其他傳統清真寺,它獨特的利用了光與影的效果,將宗教色彩融入到建築語彙中。整個建築布置向心感非常強烈,中間是一個近乎圓形的禮拜堂,周圍是一棟輔樓,輔樓沿街一側是直的,而圍繞禮拜堂一側的走廊則是曲線貼合的,走廊面西,還採用了彩色金屬片的形式圍合,使得光影斑駁。清真寺不大,位置也不是太好找,如果你也和我一樣時間充裕,那就過來逛逛吧。另外,新加坡還有阿爾伊斯拉清真寺(Singapore Al isla mosqu)和由ONG&ONG Pte Ltd設計的阿爾安薩清真寺(Singapore Al-Ansar Mosqu)也都值得去參觀。

Masjid Assyafaah 位於坎培拉路和海軍部道之間的三巴旺新鎮。自2002年4月啟動建設,開幕典禮於2004年4月進行。該清真寺服務於穆斯林社群的各種活動、社交事宜和精神需求。這座清真寺的建築師考慮到清真寺的社會公共性的角色,把它用一種實效性和優雅性兼具的方式來展現出來,這座清真寺的設計摒棄了傳統最常見的伊斯蘭建築語言,而是把新加坡本土的穆斯林和馬來人身上所具備的現代與宗教文化融匯到建築中,體現了新加坡清真寺獨有的個性特色。

這座清真寺有4層樓,容納4000位信徒。建築面積3350平方米,建設成本8百萬新幣(約合4千萬人民幣)。

4. 教堂:聖安德烈座堂Saint Andrew's Cathedral

它是新加坡最大的教堂,也是最古老的英國聖公會禮拜堂。這座教堂於1856年由當時的公共工程局 (Public Works Department) 工程師兼主管隆納德•麥克佛遜上校 (Colonel Ronald MacPherson) 設計,他採用英國哥德式建築結構,取代在 1852 年兩次遭雷擊的禮拜堂。教堂採用殖民時代印度人使用的獨特建築方法,用貝殼磨成灰,加入蛋白和糖調成糊狀,最後加入浸泡到柔軟的椰子殼建成。整個教堂的牆體散發著一層平滑的光澤,非常美觀。

這座在 1973 年被列為國家古蹟的教堂內,設有許多紀念碑和紀念物。

其中包括半圓形後殿的三面花窗玻璃,分別用來紀念現代新加坡的開埠者史丹福萊佛士爵士 (Sir Stamford Raffles)、第二任殖民地駐紮官約翰•克勞福 (John Crawfurd) 和海峽殖民地總督威廉•巴特沃斯 (William Butterworth) 少將。這裡還可以找到新加坡 1915 年印度兵變 (Sepoy Mutiny) 的遇難者紀念牌匾。

5. 曾經的教堂:讚美廣場CHIJMES

讚美廣場(CHIJMES)位於新加坡的城市市中心,它擁有綠茵草坪、大理石瀑布、庭院和新古典主義風格建築,讓人不禁想起昔日更加優雅的年代。然而,這裡曾經是學校和教堂,如今卻演變成了一處匯聚餐廳和酒吧的飛地。

讚美廣場由殖民時期著名建築師 George Coleman (也是前國會大廈的設計師)設計,起初只有古德威爾屋 (Caldwell House) 這一棟建築,是當時高級市政官秘書的宅邸,而後連同周邊的地塊一起建成了一間女子學校。

古德威爾屋周圍逐漸出現了一些其他建築,最顯著的當屬 1904 年建成的盎格魯-法國哥德式大教堂。作為新加坡最精美的宗教場所之一,它的石膏裝飾圖案、壁畫和比利時彩色玻璃窗在今天仍然能引起人們的驚嘆。教堂的每根圓形石柱的柱頭上都有一個獨一無二的熱帶花卉或鳥兒的印記,曾經還是一所孤兒院。注意仍然佇立在維多利亞街的希望之門 (The Gate of Hope) 是舊時棄嬰的希望,被丟棄在此的嬰兒會被修女們收養。

時過境遷,讚美廣場如今已成為令人興奮的餐飲和夜間娛樂場所,那份寧靜和諧的氛圍依然存在,使其成為繁華都市中一片祥和的綠洲。

6. 聖瑪利亞教堂Church St. Mary of the Angels

這座教堂建築是由WOHA建築事務所設計完成,由一處小開口作為入口,進入大門後便可看見偌大的庭院展現眼前,豁然開朗。教堂建築只有一面開向公眾,立面用玻大片玻璃幕牆作為溝通建築內外的媒介,使室內空間與戶外空間的界限得到了模糊的處理。而教堂中的臨終室也很好的與綠化相結合,有一種隱匿於世的感覺,同時也遠離了正常的禮拜區域。