你不知道的新加坡聖淘沙

聖淘沙島是一個占地500公頃的度假島嶼,

位於新加坡南部海岸,

以其豪華度假村,主題公園,高爾夫球場和賭場而聞名

聖淘沙——既是新加坡的城市名片之一,

也承載著城市發展的崢嶸歲月。

聖淘沙

曾經的「死亡島」

最早時,聖淘沙島被稱為Pulau Blakang Mati,

翻譯為「死亡島嶼」。

據說在19世紀中葉,

這裡發生過一場瘟疫,

導致島上大部分人死亡,

剩下一小部分人逃往新加坡本島,

才活了下來。

「死亡島」由此得名。

後來,逐漸有漁民定居島上,

以捕魚為生,過著簡單質樸的生活。

在英國殖民統治時期,

該島居住著武吉士,馬來人和中國人三類人。

由於地理位置特殊,

這裡被認為時保護航運通道的戰略要地。

在19世紀80年代,

英國建造了Fort Serapong,Connaught和Siloso三個堡壘。

圖為1918年,Pulau Blakang Mati(聖淘沙)的英國駐軍閱兵

20世紀30年代,

英國對這座島進一步加固,

並裝備了三支9英寸2英寸的火炮以擊退入侵者。

二戰時期,

這些武器對準了已經攻下新加坡主要島嶼的日本軍隊。

當新加坡完全淪陷時,

聖淘沙變成了戰俘營,

約有400名盟軍部隊和槍手被拘留。

之後,

日本軍隊慘無人道的大屠殺行動——Operation Sook Ching,

也是在聖淘沙進行,

日軍肆意對18-50歲的俘虜掃射屠殺。

據統計,約有三萬多人,

被槍殺後扔進大海。

圖為當時英國皇家軍隊在島上布置的火炮

第二次世界大戰結束後,

聖淘沙成為第一個新加坡皇家炮兵團(SRRA)的基地。

10年後,SRRA 解散,

一部分步兵部隊被安置在島上。

原來用於防禦進攻的堡壘分別被改建為天主教和新教教堂。

聖淘沙的「命運轉折」

戰後的新加坡大力發展石油產業。

1968年,新加坡政府與能源公司Esso達成協議時,

同意將聖淘沙作為煉油廠基地。

然而,

政府經濟顧問Albert Winsemius和市區重建局負責人

Alan Choe卻認為該島將更適合娛樂和旅遊,

並說服了李光耀總理,

將煉油廠改到現在的裕廊地區。

煉油廠

感謝這兩位具有遠見的官員,

正因有了他們的提議,

才有了後來的聖淘沙。

1969年,政府公開徵名:

聖淘沙——這在馬來語中寓意著「寧靜」的名字最終獲選。

1974年2月,聖淘沙的纜車系統開通。

一個月後,聖淘沙高爾夫俱樂部開放。

海事博物館和音樂噴泉也相繼落成。

纜車

音樂噴泉

然而,1983年1月,

一艘石油鑽探船撞上索道後,

兩輛聖淘沙的纜車墜入大海。

七人在悲劇中喪生。

儘管1983年8月,

纜車在經過測試和修理後恢復運營,

聖淘沙的遊客數量仍顯著下降。

圖為撞上纜車的石油鑽探船。

聖淘沙變身「天堂」

纜車事件後,

經歷了幾十年的改造和重建,

如今的聖淘沙已成了旅遊天堂。

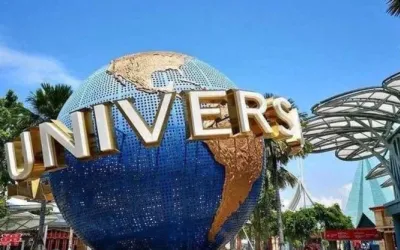

2010年3月,

新加坡僅有的兩個綜合度假村之一

聖淘沙名勝世界(RWS)落成並開放營業,

環球影城主題公園

更增添了聖淘沙的吸引力。

環球影城

除了這個景點,聖淘沙島上還有許多值得打卡的地方。

衝浪館

山道滑車

海底世界

海豚樂園

蹦極

水上樂園

飛行體驗館

如今的聖淘沙人來人往,

各類遊樂設備閃耀著屬於這個新時代的光芒。

時光荏苒,

聖淘沙經歷了漫長的變遷,

也刻下了時代的印記。