新加坡是一個由多元種族建立起來的國家,牛車水、甘榜格南、小印度分別代表了新加坡最主要的華族、巫族(馬來)和印族的文化,想要更全面地了解新加坡,落下其中一個都是不完整的。

從小印度地鐵站出來,撲面而來的香氣和五彩繽紛的花環會告訴你來對了。這裡曾是賽馬場、牛交易場和磚窯基地,印度人隨著歐洲人的生意成為移民工,在此紮根。如今,過去的場所都已不復存在,但印度人將熱鬧喧囂帶到了這裡,與之倖存的還有他們信仰所在的廟宇和長盛不衰的飲食文化。

小印度之於新加坡其他街區,無時無刻不是喧囂熱鬧的。但最熱鬧的時候還屬屠妖節(Deepavali)。節日其間,印度教徒從全島四面八方湧入小印度,歡度節慶並採購節日所需。街頭壯觀的蹈火節儀式、熱鬧的銀馬車遊行和各式各樣的街頭表揚,也吸引旅行者前來一同慶祝。不用奔波去印度,精彩的印度文化在小印度即可窺見一斑。

實龍崗路,濃縮著小印度的多元與多彩

小印度的區域並不大,主要集中在小印度、花拉公園、惹蘭勿剎3大地鐵站之間,東西向的實龍崗路(Serangoon Rd)是其主路,這條街上有著色彩艷麗的店鋪,聚集著有神聖的印度廟、美味的印度餐廳、風格多樣的印度紗麗和各種香料、花環、金飾店……走完這條路,小印度的精華算是集齊了。

印度美食的追求者,還可以深入周邊小巷,尋找那些藏在社區里、只有本地人才知道的老字號美味。

第一站:竹腳巴剎與熟食中心

從小印度地鐵站一出來便是竹腳巴剎與熟食中心(Tekka Centre),這裡經過2023年的翻新後煥然一新,有著經典的印度色彩,一樓是巴剎和小販中心,可以找到新鮮的食材和各種美味;二樓是零售商店,能買到各種布料和生活用品。雖然環境發生了變化,但一些不錯的小販還在,味道依舊。

545黃埔蝦面僅憑干、湯兩款蝦面就聲名遠揚,目前已傳至第三代掌門人;永勝熟食(Yong Sheng )從馬來雜菜飯改行賣起了漿綠(chendol),一做變成了巴剎里最好喝的;Delhi Lahori提供不錯的印度薄餅,上榜2024必比登;上過米其林必比登的Allauddin’s Briyani,供應口碑載道的印度香飯;同樣上榜的還有興記鵝鴨飯(Heng Gi Goose and Duck Rice),一口滷水鵝鴨入嘴,便是回到了潮汕。

Tips:

一個冷知識:

摘過米其林星的莆田,就是那家提供福建風味的中國菜館子,第一家店子是在小印度。

第二站:印度傳統文化館

吃飽喝足,從竹腳中心出來走到實龍崗路對面幾百米,即可抵達印度傳統文化館(Singapore Visitor Centre @Indian Heritage Centre)。文化館設五個永久展區,裡面有豐富的文物收藏,展現了新加坡印度族群的歷史和文化。

參觀完內部,也不要錯過建築本身。設計師將新加坡的現代與印度文化完美結合,外立面的玻璃透出內部色彩繽紛的印度故事壁畫,夜晚亮燈後,行人走在內部的樓梯中,與裡面的故事融為一體。無論是遠觀還是進入畫中的人,都能在流動中,欣賞到印度文化的美。

印度文化館周圍的小店也大有來頭。在以下4家店採購採購,你也算半個印度人了。

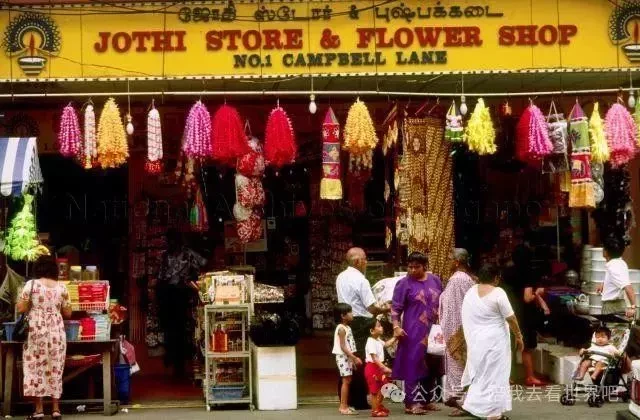

Jothi Store & Flower Shop是這條街區家喻戶曉的百貨超市,只要是與印度文化和傳統有關的東西,在這裡都能找到。他家標誌性的藍色塑料袋,非常具有設計感,從1970年代沿用至今。

旁邊的Haniffa Textiles Pte Ltd是這條街上有名的紗麗專賣店,從擺地攤起家,到如今在馬來、印度設立分店,Haniffa已經走過了半個多世紀。你可以在這裡挑選自己喜歡的布料,定製屬於自己的紗麗。

印度人偏愛黃金,這條街大大小小的金飾店是最好的證明。對街的Ani Mani Porchalai Pte Ltd珠寶行以鑄造印度新娘戴的結婚吊墜而聞名,當然不乏傳統印度飾品、金飾和珠寶。

藏在小巷子的Thandapani Co香料店,專供亞洲料理的各種香料,薑黃、豆蔻、蒔蘿籽和香芹籽……很多在超市裡買不到的,來這裡就對了!

第三站:小印度拱廊街

當然,如果你只是想看看印度市場的氛圍,那么小印度拱廊街(Little India Arcade)可以給足你。它像義烏小商品市場一樣,從傳統的印度紗麗到配飾,從香料到零食,從日用洗漱品到化妝品,琳琅滿目,熱鬧非凡。

第四站:阿都卡夫回教堂

從小印度拱廊出來,稍微偏離實龍崗主幹道,沿著甘貝爾巷 (Campbell Lane) 一直走便可發現一座穆斯林教堂阿都卡夫回教堂(Masjid Abdul Gaffoor)。這座回教堂值得一看,不僅僅是因為其古老的歷史,還在於其建築本身的價值。

它融合了摩爾、南印度和歐洲風格,阿拉伯風格的洋蔥頭穹頂,由羅馬柱支撐,大量運用綠色勾勒出窗頂輪廓,牆上運用大量的阿拉伯的書法裝飾,宏偉中不失細膩。