新加坡教育體系通過政策引導、課堂支持和社會互動,形成了一套獨特的「漸進式獨立培養模型」,讓陪讀不再只是照顧,而是幫助孩子走向成熟的關鍵跳板。

政策賦能 新加坡陪讀體系的獨立性培養邏輯

年齡限制,巧妙推動獨立性培養

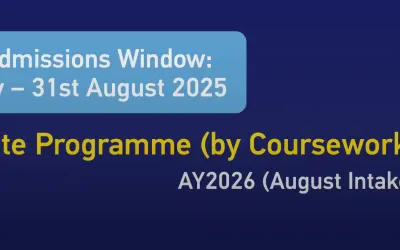

新加坡規定,陪讀簽證僅適用於16歲以下的學生。

這一政策看似簡單,實則隱藏著重要的獨立性培養邏輯。

數據顯示,政府學校學生普遍在12至14歲階段,開始自主規劃學業和管理時間。

這一年齡設定,促使青少年在關鍵成長期逐步擺脫依賴。

家長工作許可,推動「適度分離」

新加坡的陪讀政策允許陪讀媽媽在陪讀的第二年合法工作,既能緩解經濟壓力,又能為孩子創造獨立成長的機會。

數據顯示,2025年的調研發現,當家長開始從事工作時,孩子獨立完成作業的比例達到92%,社交主動性提升了45%。

這種「適度分離」,讓孩子在安全環境中逐步鍛鍊自我管理能力。

教育生態 課堂內外培養獨立性

01 項目制學習(PBL),培養主動探索意識

在新加坡,項目制學習已被廣泛應用。

小學階段,學生需參與跨學科課題研究,獨立協調小組分工;中學則會安排「無教師日」,由學生主導課堂討論和知識分享。

這種創新教學模式,使學生在實踐中鍛鍊組織能力和問題解決能力。

02 課外活動,獨立成長的實踐場景

根據教育部2025年規定,每所政府學校需設立至少10個特色社團,涵蓋機器人編程、社區服務、音樂表演等多元主題。

家長可通過參與志願活動了解孩子表現,既能關注孩子成長,又避免過度干預。

數據顯示,積極參與社團活動的學生在大學階段的團隊協作能力得分普遍高出20%以上。

家長轉型 從照料者到成長教練

「放權三步法」,培養孩子獨立決策力

不少陪讀家庭採用了「放權三步法」來培養孩子的自主能力:

初期(3-6個月)

建立安全邊界,允許孩子自主選擇課外活動。

中期(6-12個月)

移交生活管理權,如零用錢分配、作息安排。

後期(12個月以上)

鼓勵孩子參加社區活動,提升獨立社交和公民意識。

數據顯示,按照「放權三步法」培養的孩子,表現出更強的時間管理和情緒調節能力。

挫折教育,培養應對困難的韌性

新加坡學校特有的「成長型評分體系」不直接標註錯誤,而是通過反饋引導學生自主修正。

家長也可借鑑這種方法。當孩子遇到學習困難時,家長可以多提問、少干預,引導孩子思考解決方法,而非直接給出答案。

數據顯示,這種方式下的學生在面對挑戰時表現出更高的自信心和解決問題的積極性。

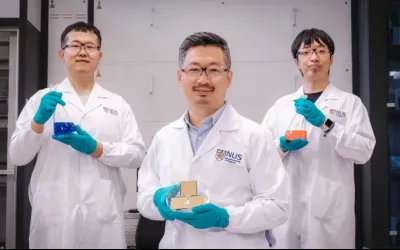

2025年創新實踐 科技助力孩子更獨立

01 「EduGuard」智能監護系統

新加坡科技局推出的「EduGuard」平台,利用區塊鏈技術展示學生的學業進度,而非具體作業內容。

家長既能掌握孩子的整體表現,又不會幹涉太多,為孩子保留了成長空間。

調研顯示,使用該系統的家庭中,78%的孩子表現出更強的自主學習意願。

02 VR虛擬訓練模塊,培養生活獨立能力

國立教育學院開發的VR場景模擬器,幫助7至12歲學生體驗超市購物、就醫問診等日常場景。

數據顯示,參與該項目的陪讀家庭中,67%的家長反饋孩子在日常生活中的獨立性明顯提升,尤其在自我表達和突髮狀況應對方面。

在新加坡,無數陪讀家庭正通過科學的「漸進式獨立培養模型」,逐步實現「放手不放任」的教育理想。

2025年的跟蹤研究顯示,科學利用陪讀政策的家庭,其子女在大學階段的領導力指數普遍高出非陪讀群體38%。

這也印證了新加坡教育部長王乙康的觀點:「真正的教育,是培養不需要教師的學生。」