黃梅戲

這個月

中國文化中心邀您一同聽一曲地道的黃梅戲

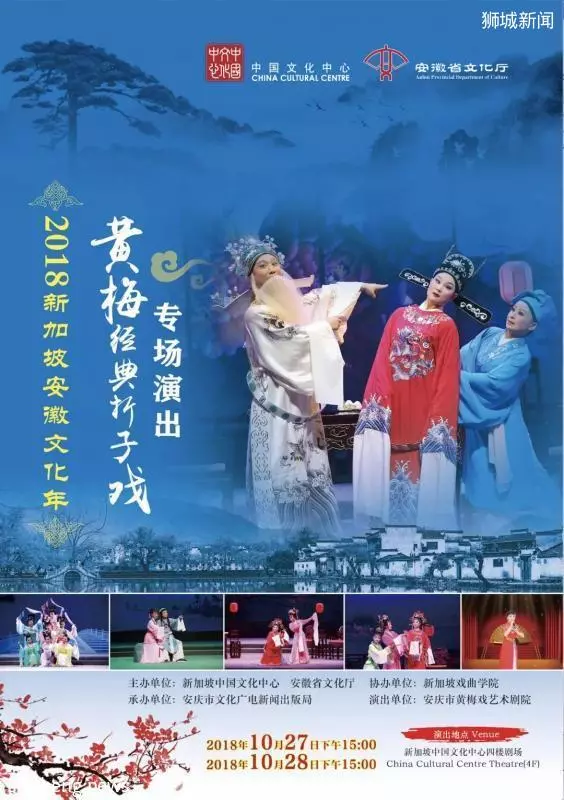

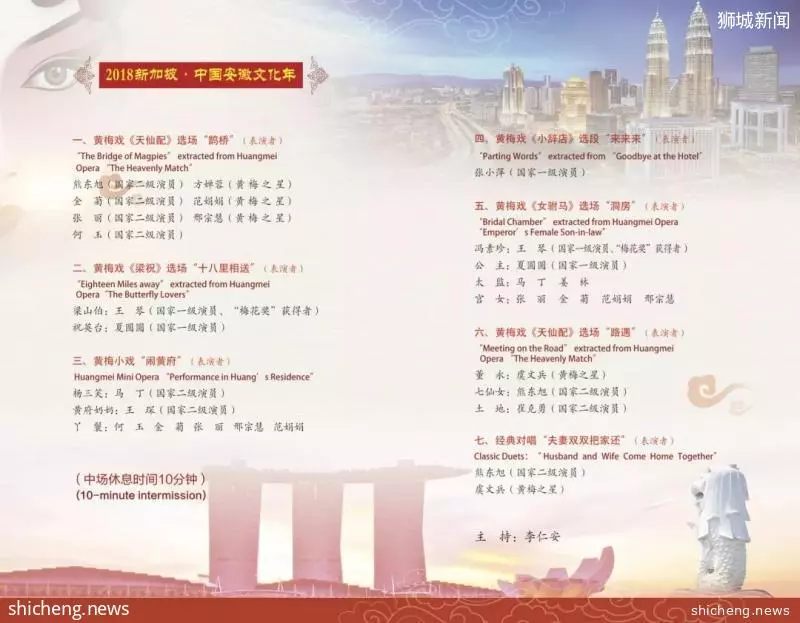

2018新加坡安徽文化年

——黃梅經典折子戲專場演出

時間:2018年10月27日-28日 15:00

地點:中國文化中心四樓劇場

主辦單位:中國文化中心、安徽省文化廳

協辦單位:新加坡戲曲學院

承辦單位:安慶市文化廣電新聞出版局

演出單位:安慶市黃梅戲藝術劇院

現28日場次有少量門票送出

快來報名吧!

長按識別二維碼報名

黃梅戲,中國五大戲曲劇種之一(其餘四種分別為京劇、越劇、評劇、豫劇),與徽劇、廬劇、泗州戲並列的安徽四大優秀劇種之一。

黃梅戲起源

黃梅戲起源於湖北黃梅縣,發展壯大於安徽安慶。其前身即採茶調、采子、黃梅調等,最早可追溯到唐代。

據史料記載,早於唐代時期,黃梅採茶歌就很盛行,經宋代民歌的發展、元代雜劇的影響,逐漸形成民間戲曲雛形。至明清,黃梅縣戲風更盛。

嚴鳳英、王少舫主演黃梅戲電影《天仙配》

黃梅縣地處長江北岸,舊時大部分地勢低於江岸,有「江行屋上,民處泊中」之說,自然災害頻繁,水災更為突出。頻繁的災害,迫使黃梅人紛紛學唱黃梅戲,以適應災年逃水荒、打連廂、唱道情行乞他鄉求生存的需要。

十八世紀後期,在安徽、湖北、江西三省毗鄰地區形成一種民間小戲。其中一支逐漸東移到安徽省懷寧縣為中心的安慶地區,與當地民間藝術結合,並用安慶方言歌唱和念白,逐漸發展為一個新生的戲曲劇種被稱為「懷腔」或「懷調」。

安徽省黃梅戲劇團將黃梅傳統劇目《董永賣身》改編成《天仙配》搬上銀幕後,黃梅戲享譽海內外。

嚴鳳英、王少舫主演黃梅戲電影《天仙配》

黃梅戲從起源到發展經歷了獨角戲、三小戲、三打七唱、管弦樂伴奏4個歷史階段。前3個階段均在湖北黃梅完成,為黃梅戲大劇種的最後形成提供了充分的先決條件。

行當

黃梅戲的角色行當包括正旦、正生、小旦、小生、小丑、老旦、老生、花臉、刀馬旦、武二花等。其中正旦多扮演莊重、正派的成年婦女;小旦多扮演活潑、多情的少女或少婦;小生多扮演青少年男子;小丑常手執長旱袋,插科打諢,調節演出氣氛;老旦扮演老年婦女,多為配角;黃梅戲中花臉專工戲極少,多扮演惡霸、寨主之類的角色;正生又稱掛須,一般黑須稱正生,白須稱老生。

類別

在劇目方面,黃梅戲號稱「大戲三十六本,小戲七十二折」。大戲主要表現的是當時人民對階級壓迫、貧富懸殊的現實不滿和對自由美好生活的嚮往。如《蕎麥記》、《告糧官》、《天仙配》等。小戲大都表現的是農村勞動者的生活片段,如《點大麥》、《紡棉紗》、《賣斗籮》。

唱腔

黃梅戲的唱腔屬板式變化體,有花腔、彩腔、主調三大腔系。花腔以演小戲為主,曲調健康樸實,優美歡快,具有濃厚的生活氣息和民歌小調色彩;彩腔曲調歡暢,曾在花腔小戲中廣泛使用;主調是黃梅戲傳統正本大戲常用的唱腔,有平詞、火攻、二行、三行之分,其中平詞是正本戲中最主要的唱腔,曲調嚴肅莊重,優美大方。

類別

黃梅戲最初只有大鑼、小鑼、扁形圓鼓等打擊樂器伴奏,3人演奏打擊樂器並參加幫腔、7人演唱。後確定用高胡作主要伴奏樂器,並逐步建立民族樂器為主、西洋樂器為輔的混合樂隊增強音樂表現力,使黃梅戲伴奏音樂逐步豐富起來。

中國文化中心歡迎您

中國文化中心開放時間

China Cultural Centre Operation Hours:

周二~周日 TUE-SUN

11:00-17:30

公共假期除外 Except Public Holiday

中心圖書館開放時間

Library Operation Hours:

周二~周五 TUE-FRI

14:00-17:30

周六~周日 SAT-SUN

11:00-12:30 13:30-17:30

公共假期除外 Except Public Holiday

聯繫方式 Contact

地址Address:

China Cultural Centre, 217 Queen Street, Singapore, 188548

電郵 Email:

電話 Tel:

63511858 ext 8100

關注我們Follow us

我們期待真誠、樸素、有生活、有情感的文字。如果您有滿意的文章、影評等與中國文化相關的作品想與大家分享,歡迎投稿,我們將擇優選登!

投稿郵箱:[email protected]