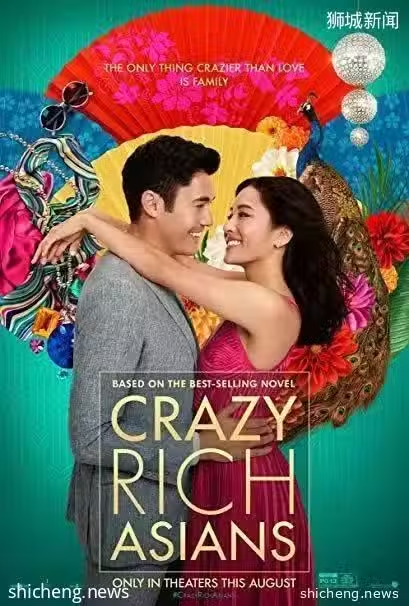

《瘋狂的亞洲富豪》的原書是一個淺薄的故事。

這部電影依然在許多細節上給了我複雜的感受。看得出來,導演在選景用人上花了許多心思:這部全亞裔的英文電影,階級感首先體現在口音上。

導演很細心: 代表老錢的超級坡富豪,一水的英國腔。要知道,這個家庭的老太太,在眾星拱月如太后一般出場之後,可是操著一口雍容的京腔——另一個帝國口音的餘暉。

也許這並非導演有意安排,不過口音所流露的東西太豐富了,例如演員楊紫瓊所飾演的楊夫人幾乎完美掩蓋的馬來西亞式英文口音;對應了男主角成長背景的,純正的倫敦口音;以及飾演大陸移民的女主角母親努力掩飾的新加坡口音。

而作為本劇的真正背景,劇中集中出現Singlish的地方卻屈指可數:大部分是小富豪高家女主人(代表了坡島堅不可摧的世俗符號auntie)在飯桌上的對話,基本是為了激發笑點。

Singlish口音確實獨特,說句極為不合適的話,在許多人眼裡,並非正統英語發音;而在英音與美音的映襯下,因為太過平民而顯得侷促,只能諧用。

殖民地人民千奇百怪的英語口音,比如印度英語,菲律賓英語,甚至港式英語,許多時候像低等生物一樣被嘲笑。但在我看來,Singlish本身是對高高在上的正統英語的消解。

無論是從口音還是語法上,只有Singlish,因為極度的民族融合與文化碰撞,在異度空間進化出了自有的詞彙、語法、發音。這首先是草根的方言,因此電影里的超級富豪們也率先拋棄了它。

楊夫人與丈夫相識於劍橋,在教育,智力,財富,口音上,都不遜於真正的英國上層。這差不多是上幾代英屬殖民地華人最高的追求與象徵。

當然,比肩絕對不夠,超越才能產生權力的轉移。被私人酒店的服務員羞辱後,楊夫人一個電話,讓英國老爵士親自下樓宣布」新主的誕生」, 並且明確了財富在地位崛起中的首要位置。

電影的主旨再清楚不過了: 無產者與有產者,乃至生產關係的操控者,隔著無數道鴻溝。傲慢無禮的酒店員工也好,知性美麗的大學教授也好,無論人種、品德,在老錢的眼中都一樣低下。這就是楊夫人冷冷說出「自己人」時的含義。

在電影里,楊夫人面對女主Rachel,毫不猶豫地否定美國與美國人,認為美國價值觀鼓吹追求個人理想而罔顧家族利益,與她這樣的家庭格格不入。

事實上,這個否定的背後到底是什麼呢? 是秉承經濟與口音上英國上層的身份,否定一個美國人;還是以南洋富裕華人的身份,否定一個窮苦大陸移民後代? 或者兼而有之?

第二個否定並不彰顯,也許導演有意避免引發世界華人內部的鄙視鏈。又或許是因為,原作系列的第二部,正是《中國富豪女友》。

在操控者的世界裡,老錢新貴的故事永遠在輪番上演,也同樣無論人種、品德。楊夫人所驕傲的「傳統」,也並不僅僅是華人傳統,而是老錢們守衛秩序時自然而然的姿態。

片名是《Crazy Rich Asians》,而亞裔不需要自稱亞裔,只有當我們面對他體,才需要指稱自身。所以這部影片當然是拍給非亞裔們看的,簡單而言,主要是拍給歐美白人看的。白人們分不清亞裔內部的廣譜差別,所以給了我們統稱。

那麼原作者Kevin Kwan是新加坡華人,這個故事的大部分角色,也都是各式各樣的華人,他難道不知道亞裔不僅僅指華人,也指為數眾多的菲律賓人、印尼人、印度人與日本人?換句話說,他為何將這樣一個華人家庭指稱為Asian,而不是Chinese?

除了相當多的國際人口,新加坡有百分之七十的華人,百分之二十的馬來人與百分之十的印度裔。

這是區域內被穆斯林包圍的唯一一個華人為主的國家,也時時刻刻思索著自己的定位。鑒於Chinese一詞在國籍與族群上的雙重指向性,為了不引起敏感的種族與國際紛爭,多年來政府對內強調「One People, One Nation, One Singapore」,試圖仿照美國這個最成功的移民國家,塑造出『新加坡人』的意識身份,甚至不惜重金挖掘本地文化、創造本土符號。

對外,新加坡的野心是做亞洲代言人。國立大學是「亞洲首屈一指的大學」,任何新辦的研究機構目標是首先要「引領亞洲」,李光耀公共政策學院下屬機構包括「國際亞洲研究院」。

編者按:NUS提出「立足於亞洲「,主要恐怕是認為教學與研究必須以亞洲為主,服務亞洲,而不一定是為了「對外代表亞洲「

新加坡確實比任何一個亞洲城市都要國際化,堪稱亞洲人大熔爐。先毋論移植文化的深淺,在這樣一個人種與文化處處雜糅的地方,英語是一根懸樑,一個錨針。

英語教育推行多年,即便不會將人種與母國文化之間的聯繫完全切斷,至少是靠阻隔保持了安全距離,況且又在每個人的身上加繪了一層「先進語言文化」的艷色。

對內對外,Chineseness都被刻意調淡——除非有些時候需要強調多元。取而代之的是一種有意識被塑造出的漫延的亞洲形象,這是一個尚未被完全定形的概念,是敏銳意識到自身與白人觀者不同之後,因為缺乏對自身精確的描述分類,又不願意顯得迷惘,而抓住的一把概括的大傘。

畢竟,沒有人希望成為飄蓬。在母國血統文化與強勢的英語文化之間,要麼選擇一個,要麼跳脫出來,說自己是那獨特的第三個。

在南洋,每一個說英語的華人,其身份都是重置的。不要忘了,今天的普通話在上世紀才被確立。就語言而言,方言,英語,與所在國的官方語言首先便三分了天下。血統上,與馬來人結合而產生的土生華人族群(peranakan)為數眾多。宗教上,更有南洋地區的華人基督教傳統,在這繁雜的圖景上再添一筆。

所以到底什麼是Chineseness?這是一代目們才會考慮的事。對二代目三代目們,身份認同的基礎首先是家族。大環境下常常不方便也不樂意強調華人認同,只能籠統地冠之以亞洲人認同。

所以片子裡沒有也不需要出現Chinatown。假設這部劇叫做Crazy Rich Indians,片子裡也絕對不會出現小印度。這些民族風情濃重,母國人員眾多的景點,正是因為太清晰太民族,而顯得與「亞洲化」的模糊面孔相悖。

出鏡的選擇里,Bukit Pasoh 路邊那一排修繕完好,精美優雅的店屋,是近年來「亞洲化」的代表符號之一。這些店屋大多建於上世紀初,建築風格混雜,常常是馬來的門樓與電扇,土生華人的瓷磚裝飾,配西式立柱和中式牌匾。由於距離市中心近,許多房子都被買下來作為酒吧和餐館,重新裝修過後很是絢麗。

那麼Asianness到底是什麼?從店屋的隱喻來看,是鋪面而來的、已經作為嵌合體,又靈活融入本土的異國面目。

楊夫人和Rachel的衝突發生在歐式風格的豪宅,那裡是楊夫人的主場。但在結尾,導演特意將兩人的較量安排在檳城的張弼士故居,這是早期南洋華人富豪的代表建築,同樣風格雜糅,但精美大氣,有許多傳統中國元素。

楊夫人穿過寫有「居仁由義」的牌匾(不知道在怡保出生的楊紫瓊能不能理解這句孟子裡的話語),來到中庭里Rachel設下的麻將桌——這是多麼美妙的比喻,麻將桌上無大人,每個人都享用平等的運氣,以智慧和膽識搏鬥。

華人的家事,最後依然以華人的方式談判、較量、和解。這應該是全片里,少有的只強調Asian,不強調Rich的部分。

(文:孫潔)

註:本文原標題《口音,階級;華人,亞裔》,感謝作者投稿

— END —

發帖時間: 新加坡眼