新加坡真是一個奇妙的地方,沿著烏節路一直走,竟然能走到一處枝繁葉茂、百花齊放的寬闊綠地。這片巨大的城市綠肺——新加坡植物園(英文:Singapore Botanic Gardens)於2016年成為新加坡的第一個聯合國教科文組織名錄的世界文化遺產,與柬埔寨吳哥窟和中國長城等標誌性地標齊名,果真不負其「花園都市」的美譽。今天,麒麟小編就帶您一起暢遊新加坡植物園。

新加坡植物園位於克倫尼路,占地74公頃,公園最南端距最北端約2.5公里。這裡有種類繁多令人目不暇接的植物,是自然愛好者的天堂。

作為一個植物園,這裡的清新與美麗是不可言喻的。新加坡植物園分為好幾個園區,以研究和收集熱帶植物、園藝花卉而著稱,園內有20000多種熱帶、亞熱帶的奇異花卉和珍貴的樹木,可分為灌木、蔓藤、棕櫚、常綠喬木、水生植物、沼生植物、寄生植物、沙漠植物和竹類園藝花卉等。

從1928年起,新加坡植物園就開始對觀賞植物特別是對胡姬花及其配種的研究工作,使新加坡胡姬花出口居世界領先地位。

新加坡植物園曾成功地引進培植原產於巴西的三葉橡膠樹,從而改變了東南亞經濟,使馬來西亞、印度尼西亞等國成為主要的橡膠生產地。

新加坡植物園內建有歷史博物館, 以互動和多媒體為特色詳細介紹了植物園的歷史文化。那下面小編就具體為您介紹一下植物園的歷史吧。

新加坡植物園建園歷史

1822年,博物學家史丹福·萊佛士爵士在新加坡福康寧的政府山上建立了第一個新加坡「植物學實驗園」。其目的是評估該地區有潛在經濟價值作物,包括高產的水果、蔬菜、香料等。

1859 年,農業園藝學會在現址建立了英國景觀風格的新加坡植物園。殖民政府用駁船碼頭(英國人稱之為黃埔)的土地從商人胡亞基那裡換來了32公頃的東陵的土地,並授予農業園藝協會以建立植物園。新加坡植物園的初任園長勞倫斯·尼文 (Lawrence Niven)是名景觀設計師,在公園建立之初,他便試圖營造出英式的田園風光,綿延的草地,曲徑通幽的小路,以及自然分布的各種植物,處處蘊含著浪漫的氛圍,新加坡植物園成為東南亞地區唯一一座以英倫風格進行景觀設計的大型公園。1874年,由於農業園藝協會資金不足,殖民政府接管了植物園。

植物園的作用是促進新加坡的農業發展和在該地收集、 培養、 試驗可能有用的植物。最早和最重要的成就之一是引進、 試驗和推廣橡膠。1877年,從英國皇家植物園運來了第一批橡膠樹種子。1888年,博物學家亨利·尼古拉斯·里德利成為了園長,並帶頭種植橡膠樹。種植試驗成功,他的方法得以在馬來西亞推廣開來,使馬來西亞後來成為了世界上天然橡膠的第一大生產國和出口國。另一個成就是由埃里克·霍爾特姆(Eric Holttum)教授在1925年至1949年創立的配種蘭花產業。他的雜交技術使新加坡之後成為了世界頂級的花卉交易中心之一。

1942年至1945年,日本占領新加坡的時期,東北帝國大學的地質學教授田中館秀三接管了新加坡植物園和萊佛士博物館。占領初期,田中館秀三確保了植物園和博物館內物品的安全。這兩個學術機構也繼續發揮著作用。埃里克·霍爾特姆和埃德雷德·約翰·亨利·科納(Edred John Henry Corner)被軟禁於植物園中,並指示他們繼續園藝的研究工作。新加坡植物園也被改名為「昭南植物園」。之後,東京帝國大學的退休植物學教授郡場寬成為了園長,直至戰爭結束為止。二次大戰結束後,日本把植物園的所有權交還給英國,園長的職位由默里·羅斯恆(Murray Ross Henderson)擔任。 而後,新加坡植物園在新加坡獨立初期的多項「綠化新加坡」運動和「花園城市運動」過程中,發揮了重要的作用。

新加坡植物園氣候情況

新加坡植物園地處熱帶雨林氣候區,全年氣候濕熱晝夜溫差小,平均溫度在23至34℃之間,年均降雨量在2400毫米左右,濕度介於65%到90%之間。

11月底至次年3月為雨季,受較潮濕的東北風影響,基本上每天都會下點雨。通常是下午的雷陣雨,平均低溫徘徊在攝氏24至25℃左右。6月到9月則吹西南風,最為乾燥。印尼每到乾旱季節會有燒芭(火耕)活動,當地林火造成的跨境煙霧,會影響新加坡植物園的空氣素質,通常煙霧情況會持續幾天才會好轉。在這兩個季風期,間隔著季候風交替月,那就是4月到5月,以及10月到11月。在這幾個季候風交替月里,地面風弱多變,陽光酷熱,最高溫度可以達到35℃。

植物園三大核心區域

新加坡植物園分為三個核心區域,由南向北依次為:東陵區、武吉知馬遊覽區和中心區。除了位於中心區的國家蘭花園需要購票入內,其餘區域均免費開放。

東陵和武吉知馬遊覽區

東陵區主要由植物學中心和天鵝湖構成,這裡也是新加坡植物園初期的辦公和試驗地,著名的歷史博物館、植物圖書館、標本館都在此處。武吉知馬遊覽區在植物園北部,涵蓋了生態區,雅格巴拉斯兒童花園,葉花園和藤架園等。

東陵門

東陵門是植物園的南入口,從這裡可以直接到達植物學中心。

東陵核心區重建後,這個新裝修的門保留其四個標誌性的大支柱和支柱支撐的開啟式大門。大門已從原來的老舊鑄鐵門,更新為的銀質鑄鋁外表,並以葉序為設計理念。東陵門仍然是許多新加坡人和遊客喜愛的入口。

植物學中心

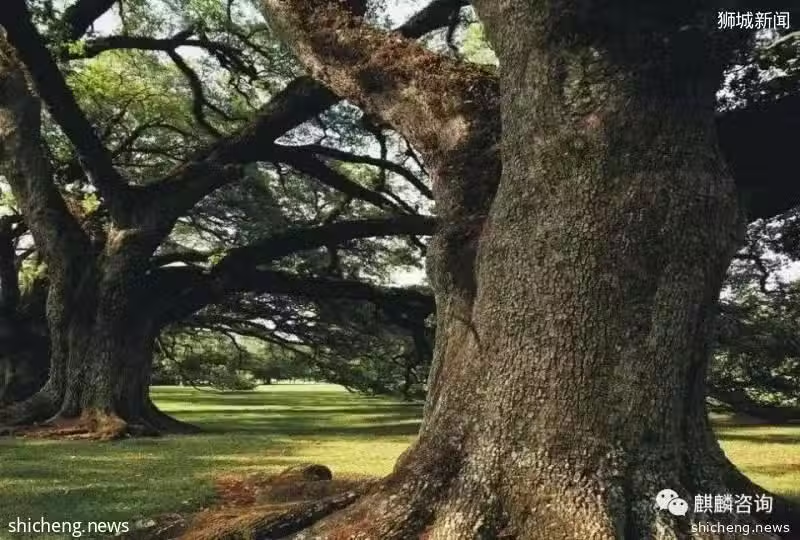

位於植物園南端東陵核心區的植物學中心成立於1859年。精心設計的植物學中心有珍貴的歷史樹木以及殖民地風格的建築。

這裡有重要的研究資源,包括:

藏書萬冊的植物學與園藝學圖書館(包括公共參考文獻中心)

新加坡植物標本館,收集各種草本植物標本約有50萬

蘭花育種與繁殖實驗室

教育宣傳及研討會室

綠館是新加坡第一個「綠色屋頂」。草本植物完全覆蓋著屋頂。其內部為遊客服務台,及美食街。前任園長的辦公室,霍爾特姆館和里德利館都被保留了下來,作為新加坡植物園董事會和遊客管理與運營辦事處。

歷史博物館

面積240平方米的新加坡植物園歷史博物館位於東陵核心區域植物學中心的荷頓樓(Holttum),建於1921年的荷頓樓是植物園中歐洲風格最顯著的建築物。在2008年,這棟曾經作為植物園辦公室和實驗室的兩層建築被市區重建局指定為受保護建築。它的屋頂通風孔和百葉窗是為了應付熱帶氣候而設計的。Eric Holttum教授在1925年到1949年擔任館長期間,在此開發創新了在無菌瓶生產健康雜交種子的蘭花高效率育種技術。這種至今仍在使用的技術,是刺激蘭花產業在整個地區發展的一個關鍵因素。

博物館的多功能互動和多媒體展覽詳細說明植物園豐富的文化遺產。展出的歷史物品,包括十九世紀初的舊照片,文物,植物標本,稀有植物的書籍和植物畫。

由CDL捐建的314平方米 的CDL綠色畫廊是歷史博物館的延伸,每六個月至九個月調整植物或綠化相關的展品。第一個在那裡舉行的展覽展示了新加坡的綠化的旅程。

畫廊是新加坡的第一個零能源綠色畫廊。該建築的特點是使用太陽能光伏(PV)復合屋面板提供建築運營所需的能量。太陽能電池板產生超過31000千瓦時的能源,超過了畫廊每年約30000千瓦時能源消耗量。

博物館的外牆覆層使用了天然環保材料,可以應對新加坡潮濕的氣候創造出良好的室內空氣品質。它也非常耐用,可抵抗害蟲,黴菌,黴菌和耐火。博物館及CDL綠色畫廊的環保功能還包括:

綠牆-東、西立麵包覆吸引蝴蝶的植物物種

綠色屋頂-選擇抗旱植物物種以降低城市周圍建築物的熱島效應

高效節能的室內設備-安裝發光二極體燈和高效節能的空調系統

香灰莉樹(Cyrtophyllum fragrans )

這是全島最為獨特的樹木之一。香灰莉樹是常青樹,樹皮有深深的裂紋。香灰莉木非常結實耐用,以前人們用其樹幹作砧板。香灰莉樹每年兩次定期開花,通常在五月或六月初以及十或十一月。在開花期間,乳白色的小花發出陣陣的誘人香氣。香灰莉樹的香氣非常顯著,特別是在黃昏時候,味道更濃郁,芬芳撲鼻。

新加坡植物園東陵核心區內有一顆香灰莉樹,這棵香灰莉的樹齡據說超過150年,樹身幅度超過7.8米,樹高30米,是植物園 44 棵古老樹木之一。每年 5 月至 6 月和 10 月至 11 月的花季期間,盛開乳白色的花蕾,散發濃郁花香。其特徵是低枝,非常容易辨別,在新加坡 「人像」 系列紙幣中,面額 5 新元的紙幣背面正是這棵姿態婀娜的香灰莉樹。

天鵝湖

天鵝湖在植物園南端,是新加坡植物園的一大亮點,以前也被稱為主湖。天鵝湖建於花園形成後不久的1866年。它是新加坡最古老的觀賞水景。該湖占地面積約1.5公頃,深約4米,湖中有不少品種的水生植物和魚類。

天鵝湖的名稱來源於一對從阿姆斯特丹來的的疣鼻天鵝,天鵝優雅的在湖面滑翔,讓遊客興奮不已。

天鵝湖的另一個標誌性的特徵是湖中央的小島。島上有大叢的伯恩棕櫚樹(oncosperma tigillarium),這是從1891年開始種植的。天鵝湖也是東陵核心區域園林植物的重要水源。

音樂台

在國家蘭花園通往植物學中心的道路中間有一座被稱為音樂台的八角涼亭,建於1930年,多年來一直保留了原有的樣式。音樂台的位置是一個海拔33米的小山坡,是東陵核心區域的最高點。這個小山坡在19世紀60年代平整後作為樂團演出之用,四周環繞著階梯花壇和棕櫚樹。雖然已不再用於音樂表演,它仍是一個拍攝婚禮照片的好去處,也是花園的標誌性建築之一。

音樂台的著名特色景觀是的周圍的黃雨樹(Samanea saman)。這種樹通常有淺綠色的葉子,但由於突變一些樹會生出了黃色的葉子。這種樹已經被無性繁殖。遊客們可以在此盡情欣賞黃雨樹。

生態區