最近一篇關於「去中國化」拯救國粹象棋的帖子在象棋圈裡面傳播開來,該文標題有些奪人眼球,內容其實主要是報道了最近的一次大賽,順帶介紹了最新版的世界象棋規則,其中涉及到了象棋國際化的話題,文章將象棋在海外舉步維艱的原因歸結到了「漢字」上面,大有「漢字不死,象棋必亡」的意思,並舉例說新加坡和德國都採用了圖案教學象棋的方式,結果在一個象棋群中遭到了德國象棋推廣踐行專家的質疑。

首先申明,本人乃一棋壇小人物,無異於跟權威爭論。但是,這種「去中國化」拯救象棋的思維實在不敢恭維,鄙人覺得這種方式無異於飲鴆止渴。

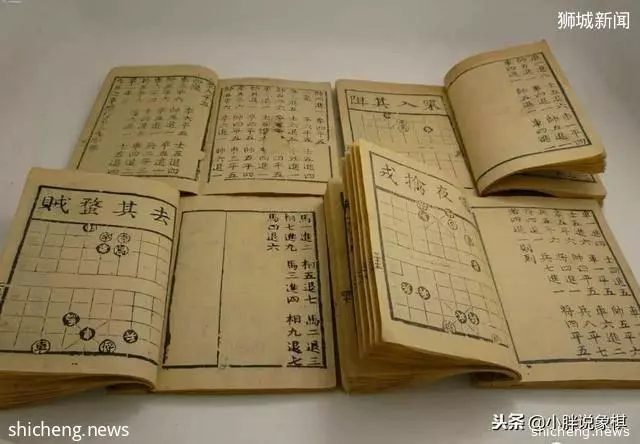

象棋最大的特色亦或可以說是其表現形式的靈魂就是「漢字」,如果人類文明消失了,象棋、西洋棋、圍棋都意外地被下一個文明考古挖掘出土,恐怕只有象棋會引起下一個文明的研究興趣,沒有任何文字信息的東西估計就被當作一堆工藝品了。君不見,考古挖掘出文物的時候,如果能在其中發現文字信息,專家們即使不認識這些文字也都如獲至寶,因為文字是傳承文明最重要的載體。

象棋的國際化這個命題由來已久,為什麼象棋出國舉步維艱,而西洋棋(不知是哪位居然給它起個西洋棋的名字)反而在中國發展得越來越好呢?其實跟歷史有關,因為從清末始,中國遭遇了列強的侵略,長期處於半殖民地半封建社會狀態,逐漸在民眾的心理上烙下了西方列強的「洋玩意」似乎都高人一等的陰影,誠如魯迅先生所說「中國人失掉自信力」了。西洋棋在西方其實就是個普通民眾的玩具遊戲,然而到了中國,由於崇洋媚外的思維作祟,再加上被人為的冠以「國際」二字,一部分以此謀生的人開始用它「裝X」,以為下了西洋棋就高大上起來了,逐漸地看不起本土的象棋了,甚至在招生宣傳的時候將憑空臆造的「國際」二字進行了特殊解讀。

而西方主流意識從清末開始骨子裡是排斥中國的,連開發個遊戲都以「紅色XX」命名。象棋自然不受待見,我們上個世紀八九十年代的象棋推廣前輩們甚至在海外遭遇了非常尷尬的處境。

至於圍棋,說個不客氣的話,中國圍棋早就死掉了,現在大家在玩的都是日本圍棋。中國圍棋的顯著特徵是座子、還棋頭、數子。結果日本將這三個一概抹去,以至於收單官成了無意義的棋,可以不用收,圍棋也就成了一種單純的比較大小多少的遊戲,完全摒棄了中國古代那種將對手分割包圍的戰略思維。這裡不展開,凡是對於還棋頭有些了解的棋友都能明白這種差別。日本對圍棋的技術改造,充其量是功過相抵。

當然,圍棋從日本又回流的除去特殊的政治原因,當下更多的也是用來「裝X」的成分居主。

再說回象棋吧,跟「海歸」和「洋貨」比似乎成了個爹不疼娘不愛的野孩子。

因為群眾基礎超級雄厚,「裝X」自然是不靈的,要修煉成為頂尖高手更是難上加難!本來就不怎麼受待見了,從事這項運動的人也是不講究啊!今天適逢某大賽棋手報到,筆者就聽見報到處的接待小姑娘笑稱某位象棋棋手象剛剛從工地上來的一樣。說個實在話,筆者對於很多公開賽棋手的行為也是深惡痛絕,舉個例子甚至有褲子拉鏈不拉坐在攝像頭下下棋的。

忽然想起小時候農村裡的光景,穿著打扮整齊乾淨的親戚來訪,狗是不咬的,邋裡邋遢的乞丐一進村,全村的狗都追著他們咬。

看來啊!象棋的形象樹立得先從棋手的形象開始,尤其是放在網上直播的魚龍混雜的公開賽。

至於象棋國際化的話題,不要拿「漢字」說事,我們上初中的時候就學習過這樣一句話,越是民族的越是世界的。象棋鮮明的中國特色不僅不能去掉它,反而要彰顯它。

說外國人學起來難?首先得解決的問題是外國人為什麼要學象棋呢?如果你只是把象棋當作一種技藝傳授給外國人,自然是死路一條;但是如果你是把象棋作為中國文化的載體傳授給外國人,那可能又是一番天地了。

至於如何教學,筆者引用一個經典的故事吧,故事來自於金庸先生的名著《射鵰英雄傳》,馬鈺見到當時跟「江南七怪」學功夫的郭靖時,說了一句經典的話「教不得法,學無所成」。

各位在推廣象棋的時候,教學中是否反思過,自己是馬鈺呢?還是「江南七怪」呢?

在這裡,我替「漢字」說一句話,象棋推廣難請不要拿「我」說事!