新加坡是1965年才從馬來西亞獨立出來,雖然建國的歷史不長,地域又非常的狹小,但卻是是華、巫(馬來族)、印(淡米爾族)和歐亞裔四大種族共存的國家。

除了多種族文化共存,歷史上新加坡又是英國的殖民地,中西方文化在這裡交匯,使得該國的文化內涵和形式更加的多樣化,這一點從路名和地名上也能反映出來。

有些地名、路名很直觀地標示出不同種族和地區的歷史文化,如:牛車水(中國城)、荷蘭村、馬來村、小印度、萊佛士等。

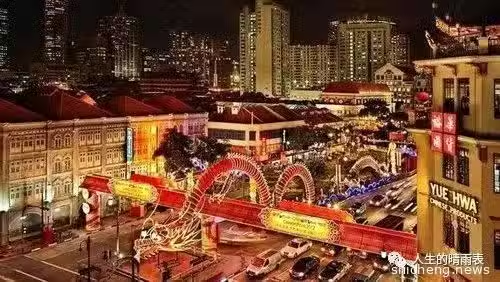

牛車水(中國城)

馬來村

小印度

荷蘭村

有些地名、路名是專門紀念歷史上一些名人的,如:陳嘉庚、余東璇、牛頓、蒙巴頓等。

新加坡的日常通用語是英語,所有的地名、路名都是用英文來標識的,而其中不少又是來自馬來文,故多採用音譯。

新加坡的指路牌

細心的人可能會發現新加坡的一些地名、路名都是帶「武吉(bukit)」兩字的。「武吉」在馬來語中是山的意思,這可能和新加坡無數連綿的小山丘有關。如:武吉知馬、武吉班讓、武吉巴督、武吉布朗、加吉武基等。

有的地名、路名明顯帶著一些歷史感,如:福康寧山、海軍部、舊機場路、女皇鎮等。

有的地名、路名和歷史、傳統沒有什麼關聯,但頗有些詩意或寓意美好的事物,如:四美、先驅、鳳凰、碧山、山景、湖畔、港灣、珊瑚、綠洲、農道、古邦、棕美、海灣、海灣舫、濱海灣等。

有的地名、路名被音譯為華文後,給人一種雖然比較抽象但卻有著很美的意境,如:雙溪布洛、直落亞逸、明地迷亞、多美歌、美世界、景萬岸、金文泰、寶門廊等。

有些地名、路名被音譯為華文後,讀起來朗朗上口,特別容易記得住,如:巴耶利峇、丹拉美拉、芽籠巴魯、達科達、巴特禮、肯特崗等。

還有一些地名、路名的末尾都帶著一個「港」字,如:盛港、後港、同港、楊厝港、蔡厝港等。這或許和新加坡是一個島國,有著得天獨厚的國際化港口有關吧。

有些地名、路名比較長,最多有五個字的,如:波娜維斯塔、直落布蘭雅、阿爾柏王園等。四個字的就更多了,這裡就不一一例舉了。