今年,新加坡國際藝術節(SIFA2022)於2022年5月20日至6月5日舉辦,本屆藝術節以「表演的深度剖析——儀式感」為主題,強調藝術流動性,增強了多領域合作和藝術節作品的國際性,以線上線下的形式展出。「表演的深度剖析」也將是未來兩屆藝術節的主題。為期16天的藝術節呈現了60項精彩紛呈的演出,內容跨越戲劇、電影、音樂、舞蹈等。除了本地藝術家,來自瑞士、澳大利亞、美國、黎巴嫩、日本、馬來西亞及菲律賓的藝術家也參與其中,讓藝術氣息滲透獅城。

本期,新加坡中國文化中心將邀您一同感受新加坡國際藝術節多元文化的濃郁氛圍。

新加坡國際藝術節介紹

新加坡國際藝術節(SIFA)由國家藝術委員會組織舉辦,自1977年首次舉辦至今,已經舉辦了44屆。作為新加坡最大的藝術盛典之一,新加坡國際藝術節彙集了大量來自本地和海外藝術家及藝術組織的佳作,將藝術魅力和超前的藝術思想帶給每一位觀眾。

主辦藝術節的初衷是為了鼓勵本地藝術的發展,讓新加坡民眾有更多機會接觸世界各地的高水準演出,提高民眾的鑑賞力,進而激勵本地藝術工作者向高水準的國際藝術家看齊。

過去兩年受疫情影響,藝術節在2020年停辦了一年,2021年部分節目取消並臨時收緊人數,今年新加坡民眾終於能夠以輕鬆自在的心情享受這場文化盛宴,重拾藝術節的樂趣。

2022年新加坡國際藝術節節目類別

今年,新加坡國際藝術節從創意(Creation)、繽紛生活(Life Profusion)、新加坡國際藝術節X(SIFA X)三個層面開展豐富的活動,創意部分主要是展示國際藝術節的產品平台,包括新作品、作品的全新升級以及傑出國際藝術家的作品展示;繽紛生活是國際藝術節的虛擬舞台,與藝術節現場同步,展示五個獨特的內容類別:夢想(DREAM)、美食(EAT)、閱讀(READ)、成長(GROW)、探討(DISCUSS),旨在擴大、組織和加深藝術節中豐富的思想和藝術氣息;新加坡國際藝術節X部分主要展示另類表演作品。

獨具特色的華族文化節目

開幕音樂會- 永遠(MEPAAN)

來源:新加坡國際藝術節官網

視頻來源:新加坡國際藝術節官網

新加坡華樂團

來源:新加坡國際藝術節官網

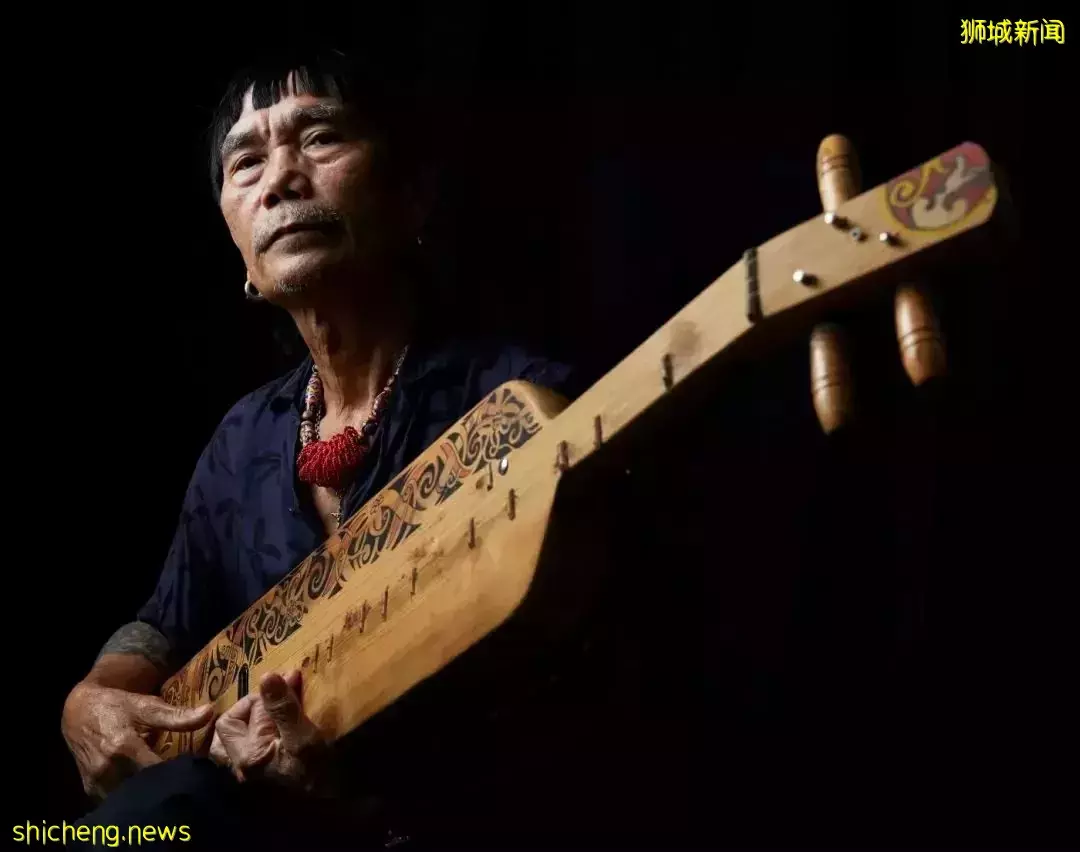

馬來西亞砂拉越原住民歌手

來源:新加坡國際藝術節官網

拉開藝術節序幕的是一場以「永恆」為主題的音樂會,由新加坡華樂團與婆羅洲文化機構(The Tuyang Initiative)聯合呈獻。在婆羅洲原住民的母語中,"mepaan"的意思為 「永遠」。

開幕演出不僅僅是一場音樂會,也是一次東南亞本土文化的音樂之旅,樂團專門邀請馬來西亞砂拉越原住民歌手合作,將婆羅洲熱帶雨林的靈性和美麗帶入了現實。

圖片來源:線上視頻截圖

在傳統音樂會舞檯布置上,添加了展示自然生態的數碼背景。音樂會取自海島原住民的主題,樂曲當中穿插了一些來自熱帶雨林的聲音,舞檯燈光營造溫暖陽光的色彩。

馬來西亞砂拉越原住民歌手

圖片來源:線上視頻截圖

在整場演出中,我們被帶到了砂拉越的自然景觀中。音樂會以《海島日出》(Island Sunrise)開始,樂團演奏著肯雅族民歌,象徵著新一天的開始。《穿越雨林》(Go Across the Rainforest)緊隨其後,觀眾仿佛與樂隊在樹葉叢中飛奔,在樹上攀爬,突然天氣驟變,狂風暴雨。接下來《后土》(Hou Tu)對人與自然的關係進行了哲學思考,《夜風之歌》(Song of the Night Wind)從肯雅人的歌曲中汲取了靈感,仿佛在月光下漂流。最後,音樂會以《向永恆進軍》(March to Eternity)結束,這是為藝術節特別創作的曲目。曲調從遠處悠揚響起,逐漸靠近,越來越清晰,最終趨於同步,彷佛我們一起邁向光明的未來。

可通過點擊「SIFA on Demand」線上隨選方式觀賞。

儀式表演(Ceremonial Enactments)

從傳統和儀式中汲取力量

來源:新加坡國際藝術節官網

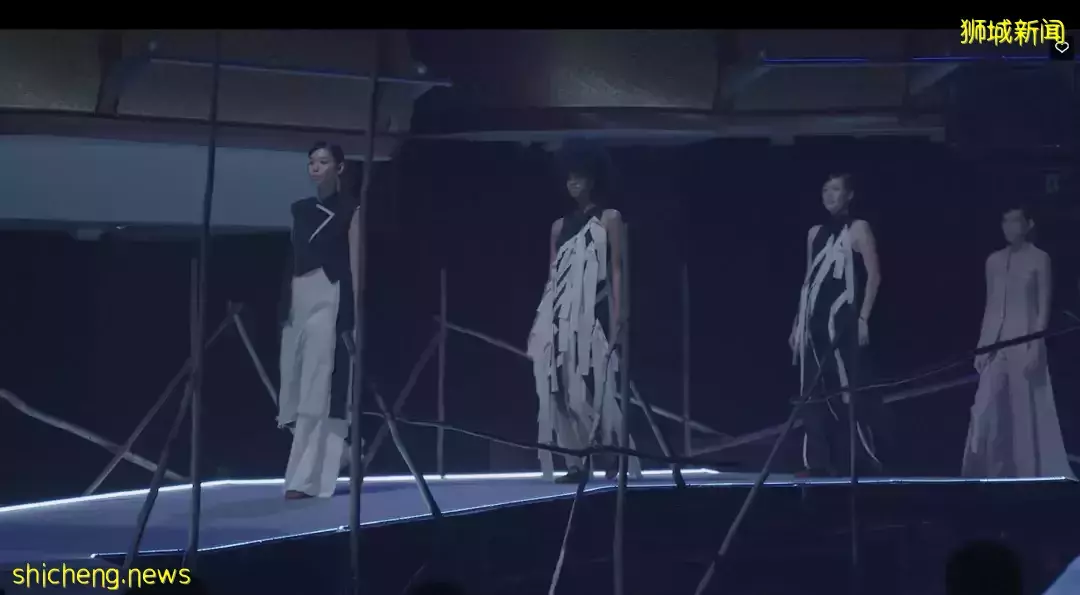

由於其歷史和文化意義,儀式往往是一種強大、神聖的表演行為。由新加坡時裝設計師陳書林(Max Tan)、馬來打擊樂團(Nadi Singapura)和巴斯卡爾藝術學院(Bhaskar’s Arts Academy)攜手打造,體現新加坡三大種族人生重要儀式的表演是今年藝術節的另一個重頭戲。雖然這三者一開始可能看起來並不相干,但 「儀式表演」設法將他們的願景和表演融合凝聚,集中展示了當代新加坡文化的多樣性。節目包括三部分:圍繞「生」主題詮釋華人傳統的服裝秀、幻想未來婚禮的馬來鼓表演以及展示凈化儀式的印度舞蹈。

第一幕:華人服裝秀

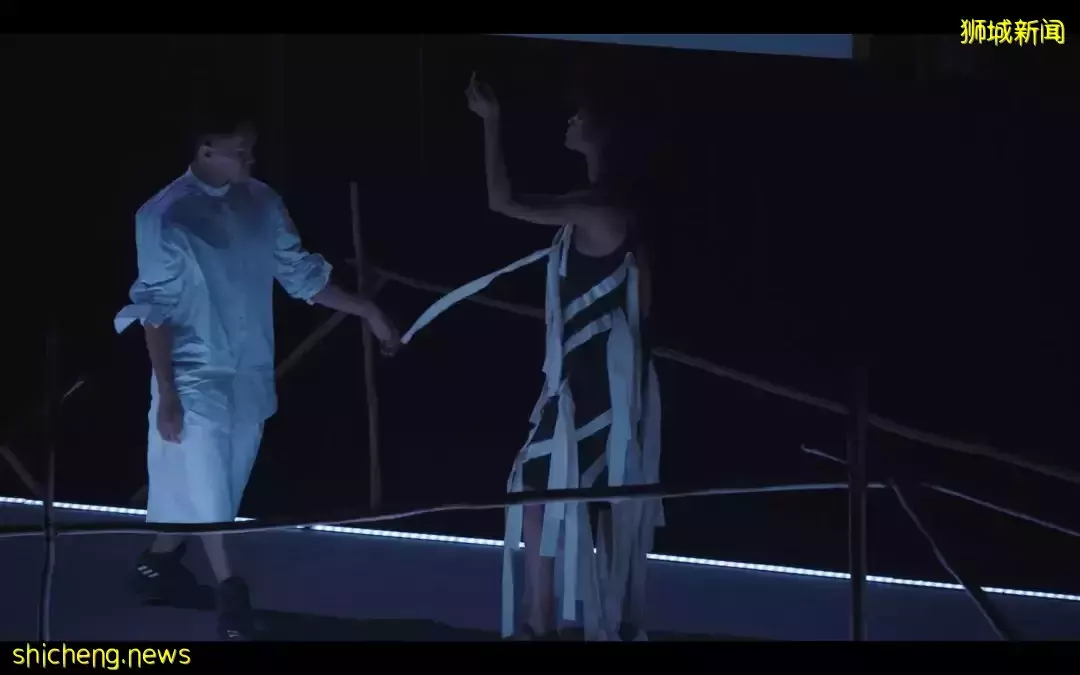

圖片來源:線上視頻截圖

圖片來源:線上視頻截圖

所有的生命都從出生開始,儀式表演的開始也是如此。華人儀式部分以服裝秀為基礎,陳書林探索了中國和東南亞的出生儀式,將它們與輪迴重生,製作、破壞和重建時尚的行為相融合。

圖片來源:線上視頻截圖

這場前衛的時裝秀將出生和重生主題聯繫起來。陳書林在舞台上展示了他獨特的剪裁手法,在面料上剪開洞口,用碎片做成一件新的個性化服飾,代表了生命的周期性和可持續發展的時尚產業。同時,它顯示了衣服不再僅僅是一種遮蓋身體的布料,而是通過其複雜的創作變為具有象徵意義的服裝。

可通過點擊「SIFA on Demand」線上隨選方式觀賞。

第二幕:幻想未來婚禮的馬來鼓表演

圖片來源:線上視頻截圖

第三幕:展示凈化儀式的印度舞蹈

圖片來源:線上視頻截圖

演繹契訶夫《三姊妹》

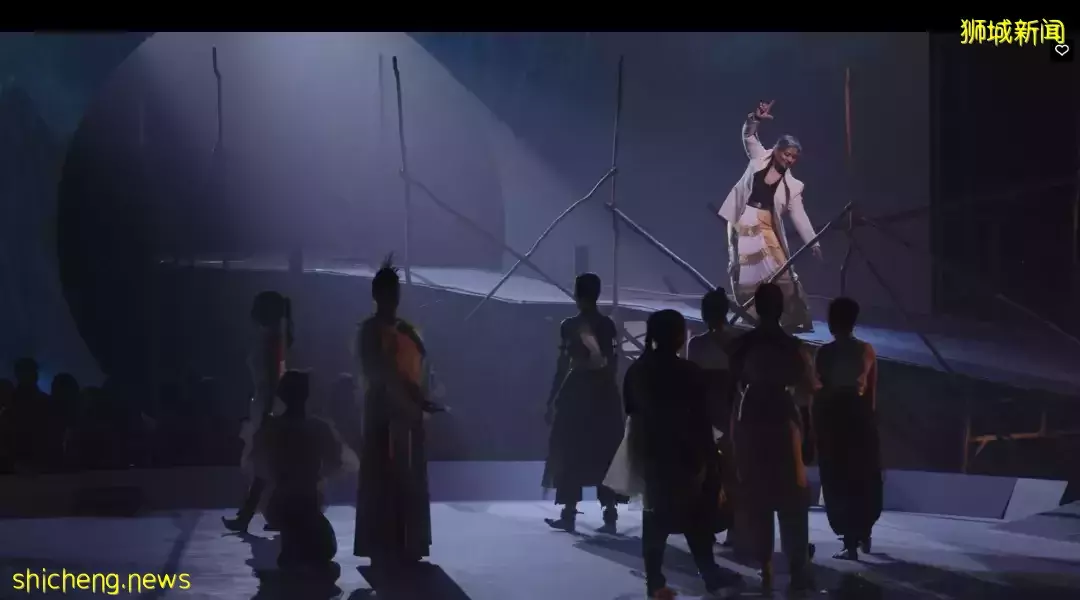

來源:新加坡國際藝術節官網

來源:新加坡國際藝術節官網

兩個獲獎劇團——新加坡九年劇場和美國紐約薩拉托加國際戲劇機構(SITI)攜手打造混合媒介舞台劇《三姊妹》也亮相本次藝術節。《三姊妹》是俄羅斯劇作家契訶夫的代表劇作之一,故事圍繞住在一個小省城裡的三姐妹展開,他們各有憧憬卻沒有實際行動,只盼望著重返承載了童年美好回憶的莫斯科,最終在空想中虛度了生命。

新加坡與美國演員分別以華語及英語演出,九年劇場的演員通過影像方式與美國劇團的演員互動,以電影畫面投影的方式出現,喻示著人們心裡的視覺回憶。九年劇場演員則置身現場,以當下身體和虛擬現實的對峙關係講述這個扣人心弦的故事,並體現契訶夫筆下人物在這個荒誕世界裡的悲喜劇情懷。

該劇導演燊傑表示,契訶夫不只是給俄國人寫戲,寫的也不只是俄國人。他寫的是人性,對象則是如同你和我的人們。有些人說契訶夫的戲裡呈現的皆是一種晦暗的存在狀態,我看到的卻是他筆下人物在極其艱難的情境下體現出來的力量 -- 一種不斷質問: 「我們該如何繼續走下去?」 的意志力。