新加坡國立大學大部分碩士修課課程最遲於2024年全面轉為自資模式,不再獲政府資助。

因為政府得照顧護老和醫療等其他方面需要,對大學的撥款可能有所影響。

國大自幾年前開始已不靠政府資助一些碩士課程。

國大的碩士課程自2020年起,就已經轉換模式,目前大多這類課程都以自費的模式運作,並且最遲將在2024年全面自費。不過,一些指定的課程還會繼續獲政府資助。

全面自費的模式意味著,新加坡國大的碩士課程學費,將會與其他世界頂尖大學的相接近,成為校方另一個收入來源。

教育部在2018年宣布將陸續調整碩士課程的撥款,永久居民學生學費津貼將下調,為國際學生提供的相關津貼將終止,這意味著留學生以後想要在新加坡讀碩士課程將會更貴。

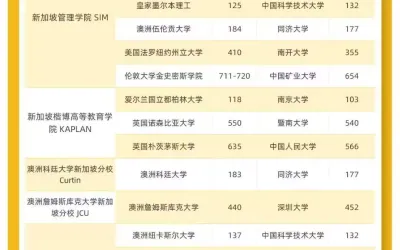

根據國大文學暨社會科學院網站,2022年的碩士課程收費介於3萬4000元到5萬元,也就是10-15萬元人民幣左右,跟英國大學的學費接近,公民、永久居民和國際學生的學費相同,這個是沒有差別的。

不僅是新加坡,馬來西亞的大學因疫情和經濟局勢影響,政府過去三年給公立大學的撥款也減少,今年就少了約15%。

接下來三年,國大將為約800項課程實行線上線下的混合學習模式,超過100人的講堂課將轉為線上模式。

學生會在網上觀看約15分鐘長的講解視頻,然後分成幾個小組,每個小組不超過25名同學,然後小班進行面對面的學習和討論。這種混合學習模式也將為學生提供多種不同的選擇。

大學應推動創新把握區域機遇

「疫情促使教員們適應並接受了線上測試和教學,不論是成人學員或本科生,線上上課都是很方便的,也比較適合小班制的教學,校方表示這種小班討論可以加強教學素質。」

東南亞國家的大學應加強協作與人員交流,包括通過研究推動創新工作,把握東南亞區域的機遇。

《泰晤士報高等教育特輯》首次在新加坡國立大學主辦的研討會發表主旨演講時,強調大專教育扮演的關鍵角色。研討會以大學,在21世紀推動創新與發展為主題。

東南亞的人口有超過6億7000萬人,超過半數在30歲以下。經濟增長強勁,中階層人口預計到了2030年將增至3億3000萬人,尤其是留學生群體,不管是向亞洲還是歐美輸出,都是未來教育界需要關注的。

面對瞬息萬變的未來,教育制度尤其是大專教育須不斷創新,以更好地幫助人們應對改變。冠病疫情加速教育的數碼化進程,抗疫的經驗凸顯網上學習的潛能,結合線下面授學習的混合教育模式料成為常態。

數碼浪潮繼續擴大,東南亞區域的學府可搭上這股浪潮試行不同網上學習和混合學習的模式,為不同場景創造新的學習方式,包括職場學習。

學府也應發展為,猶如「充電站」的學習場所,讓職場人士不時前去充電,藉助科技等方式,幫助職場人士平衡學習和其他責任。

東南亞的大學可相互學習並協作,推進學術和研究工作的交流。大學的研究,可幫助解決本區域面對的許多實際挑戰,例如氣候變化課題。

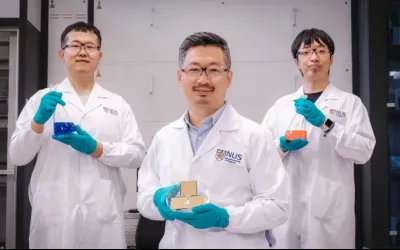

國大自然氣候方案研究中心與區域的夥伴合作加強這方面的研究,發展對抗氣候變化的藍碳解決方案。新加坡和印度尼西亞之前也展開合作項目,了解巽他海峽和西南爪哇海域的生物多元性,從中發現許多新的海洋生物。

人員交流至關重要,新加坡在疫情前定下目標讓七成學生有機會到海外體驗,當中七成到東南亞、中國或印度交流。疫情好轉後海外交流活動逐步重啟,大專學府會朝目標努力。

教育援助

減少相應的援助不代表不支持高等教育,本地教育部仍在努力提升本地的教育質量和對國民的支持。

教育部明年調高經濟援助計劃的家庭收入和人均收入頂限,並從2023學年起增加全職工藝教育學院學生的助學金,預料受惠學生將增加逾萬人。

這些計劃包括政府和政府補助學校以及專科學校的經濟援助計劃、特殊教育經濟援助計劃、自主學校助學金計劃,以及中學後教育學府的政府助學金。受益人數預計從目前的12萬5000人增至約13萬5500人。

從明年1月1日起,教育部經濟援助計劃或特殊教育經濟援助計劃下的受惠學生,家庭月收入頂限從目前的2750元,調高到3000元;人均收入頂限從目前的690元,調高到750元。

教育部也從2023學年起,增加全職工藝教育學院學生的助學金,低收入家庭的學生可獲得的助學金增幅會較高。

例如,領取教育部高等教育社區助學金的工教院學生,若家庭收入不超過3000元,或人均收入少過750元,除了可獲百分之百的學費津貼,助學金額也從目前的1500元增至1600元。

家庭收入介於4401元至7500元,或人均收入介於1101元至1875元的工教院學生,可得高等教育助學金也會從目前的600元增至650元。

這一系列援助金的調整是希望所有學生,無論背景,都應該繼續獲得教育的機會。