上海與新加坡,正以截然不同的城市肌理吸引著全球留學生的目光。

生活方式的抉擇,兩座城市在生活成本、教育資源、日常體驗等維度的差異,正悄然影響著新一代學生的決策天平。

生活成本 數字背後的生存邏輯

基礎消費:從超市到餐桌

上海四口之家月均消費(不含房租)約17,800元人民幣,單人開銷4,856元;

新加坡同規模家庭則需29,184元人民幣,單人支出8,068元。

看似懸殊的差距背後,新加坡超市進口商品占比超70%,一升鮮奶價格(約25元)幾乎是上海(12元)的兩倍,而本地特色的食閣文化讓5新幣(約27元)的雞飯套餐成為性價比之選。

居住密碼:租房市場的明暗線

上海陸家嘴單間月租5,000-10,000元,外環地鐵房約3,000元;

新加坡CBD單間摺合12,300-29,500元,組屋區價格仍達9,600元。

值得關注的是,2025年新加坡新建學生公寓計劃落地,首批2,000個床位以市價70%開放申請,而上海高校周邊留學公寓的短租市場則呈現15%的年增長率。

隱形消費:交通與社交帳單

上海地鐵3元起步價與新加坡1.48新幣(約8元)的公交費用看似接近,但後者EZ-Link卡學生折扣擴大至30%,周末免費換乘政策惠及留學生。

深夜打車場景中,上海18元的起步價對比新加坡32元的價格差異顯著,而後者24小時運營的德士站網絡覆蓋率達98%。

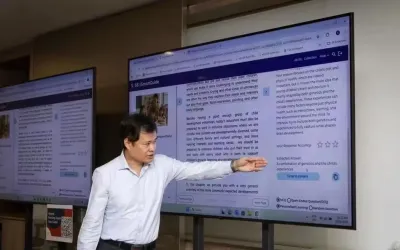

教育生態 課堂內外的成長方程式 01 學術資源:硬體與軟實力的博弈

新加坡國立大學(NUS)2025年新增人工智慧與可持續發展雙學位項目,實驗室配備全球首台教育專用量子計算機模擬器;

上海交通大學則聯合長三角企業建成智能製造實景教學基地,學生可操作價值過億的工業機器人集群。

值得關注的是,NUS圖書館人均藏書量(327冊)仍保持亞洲第一,而上海高校聯盟館際互借系統實現「48小時送書到桌」。

02 國際化濃度:語言與文化的浸入式體驗

新加坡課堂英語授課占比92%,校園告示牌採用四語對照(英/中/馬來/泰米爾);

上海高校2025年推出1+1語言政策——專業課程英語授課,配套設立吳語、滬劇等方言文化工作坊。

留學生社群數據顯示,新加坡校園內跨文化社團活動月均21場,上海則憑藉國際藝術周、創客馬拉松等城市級活動提供更廣泛的社會連接。

03 就業通道:簽證紅利與產業機遇

新加坡2025年留學生工作準證(Training Employment Pass)有效期延長至3年,信息技術、生物醫藥領域崗位增長23%;

上海自貿區新設「留學生創業孵化帶」,符合條件的科創項目可獲最高200萬元啟動資金。

獵頭平台數據顯示,應屆海歸在上海金融、網際網路行業的起薪中位數(14,500元)略低於新加坡(約18,000元),但股權激勵覆蓋率高出18個百分點。

城市肌理 那些數據之外的生活質感

舌尖上的雙城記

上海凌晨兩點的襄陽南路依然飄著生煎包的焦香,20元能打卡網紅咖啡店的限定特調;

新加坡小販中心的米其林餐盤獎攤位排起長隊,8新幣的叻沙與5新幣的咖椰吐司構成獨特的坡縣味覺經濟學。

2025年美食地圖顯示,上海留學生最常搜索低卡輕食外賣,新加坡則流行跨文化融合菜DIY體驗課。

空間敘事:從弄堂到組屋

田子坊文創小店與哈芝巷塗鴉牆各自詮釋著城市美學,上海15分鐘社區生活圈已覆蓋87%高校區域,新加坡垂直綠化社區計劃讓97%的留學生宿舍步行10分鐘可達屋頂農場。

值得玩味的是,兩地二手交易平台數據顯示:上海留學生更熱衷轉賣九成新小家電,新加坡則流行畢業季組屋家具傳承計劃。

安全感變量:醫療與應急網絡

新加坡公立醫院急診平均等候時間縮短至38分鐘,留學生醫保覆蓋牙科基礎護理;

上海三甲醫院國際部推出中英雙語就診導航,24小時涉外醫療熱線響應率達100%。

城市安全指數顯示,新加坡凌晨獨行安全評分(9.2/10)仍居全球前列,而上海通過智慧街面巡防系統將重點區域報警響應時間壓縮至3分12秒。

上海與新加坡,如同天平的兩端——前者以低物價和本土文化紮根,後者以高薪福利和國際化教育見長。

2025年的最新趨勢揭示:新加坡在效率與國際化維度持續領跑,而上海的動態生長性正創造更多未知機遇。