南大迎來新校長

2003年元月,徐冠林博士就任南洋理工大學第二任校長。他在接受媒體訪問時,提出他的建校理想和任務,重點有二:在建校理想方面,他強調要繼承舊南洋大學的傳統和精神,要將「南洋精神」發揚光大。以當時情境而言,這是個相當新穎大膽的宣示,立即激起激烈反應,也帶來不少臆測,特別在華社方面,有驚訝,有激動,也有些保留的看法。

在任務和目標方面,他具體提出要在兩年之內成立三所新學院,在以理工為主的基礎上,將南洋理工大學擴充轉型成為一所一流的綜合大學。這三所學院是:人文與社會科學學院(簡稱人文學院)、理學院,以及藝術設計與媒體學院(簡稱藝術學院)。

既然定了如此明確目標,徐校長在就任新職後,立即採取行動,成立一個小組,進行具體籌備工作。小組成員包括幾位副校長以及學院院長,由校長自任主席,統籌全局。我當時任職傳播學院院長,自然也成為籌備小組成員之一。同時也因為我的人文和社會科學背景,在人文學院的討論中,我的參與更多一些。

徐校長領導的籌備小組首要討論大學層面的興革方向,包括課程改革,增立「博雅教育」課程,推動雙主修以及副修制度等等。除此之外,更迫切的任務是成立三所新學院,依計劃兩年內(2005年)招生授課。

在三個學院的籌備中,人文學院明顯居於核心地位。徐校長多次強調大學教育培養人文素養的重要,標示人文學院是「大學的靈魂」,也是他推崇「南大精神」自強不息的理念所在。他的這些理想和願景,我完全認同,也願意參與貢獻一己之力。也因為如此,當他邀我負責籌備人文學院第一個階段的發展時,我沒有太多猶豫,欣然接受。

我的首要任務是甄選適當院長人選,挑起院務重任。一旦新院長就任,我的任務也就完成了。如此任務算是過渡性質,決定采Interim Dean的頭銜,中文翻譯「署理院長」。依我當時的判斷,這個任務不難完成:一是新加坡本身人文和社會科學教育的發展已超過半個世紀,在國內以及國際上應該累積了足夠的人才;二是新加坡的大學徵求人才,一向不局限於本地和本地人,而是廣向國際徵才,條件也夠優厚。至於創建新院,我自認並非新手,當年創立南大傳播學院,從零開始,在11年間,建立了亞太第一的傳播學院。如今南大資源更非當年可比,建立人文學院,問題不大。我樂觀估計,在半年一年之內,應該可以達成任務,徵得適當人選,接掌院務。

那時沒有考慮到的是,雖然兩個學院都是從零開始,其實背景條件大有不同。1992年建立傳播學院,不只是無中生有,更是獨一無二。上千的學子和他們的家長,苦待多年,爭取申請選讀傳播專業,我們有把握選取最優秀的學生,開闢一片新天地。也因為如此,我們一開始便以亞太地區的傳播院校為競爭對象,義無反顧,爭取亞太第一。

2003年在南大成立人文學院雖也是從零開始,卻是強敵環伺。第一競爭對象當然是久居龍頭地位的國大人文學院,科目齊全,歷史悠久,半世紀以來奠定了厚實的基礎。另一個競爭對象是2000年新建的新加坡管理大學(Singapore Management University),雖標榜以商務管理為重,卻以新穎的辦學校風取勝,初生之犢,已經開展了相當堅實的社會科學課程。

南大新建的人文學院,面對一新一舊強敵,要以何種課程內容和特色,才能爭取優秀學生和師資?要如何設法努力一搏,才不至於淪於二、三流地位,無法抬頭?

新學院新科系

《海峽時報》2003年5月7日剪報

當年建院迫切要進行的,是成立相關科系、聘請教職人員、建立團隊。不論新院長何時到職,建立學院課程和團隊的工作是不能等的;學院要在2005學年度按計劃招生開課。這其中首要決定的是學院核心專業學位科系。

當初首先選定的是在人文科目方面成立中文系和英文系,在社會科目下成立經濟系、社會系和心理系。這五個學科不但是人文學院的基本專業,也是通才教育中的核心科目。此外,也考慮到這些專業科目比較能吸引學生,將來也能提供較多的工作機會。

當然,我也理解到人文教育中還有同樣重要、甚至更重要的科目,譬如哲學、歷史、政治學等。當時就有人批評說,一所人文學院怎麼能沒有哲學系和歷史系?但現實的考慮是,我們能吸引學生到南大來選讀主修歷史和哲學系嗎?如此科系如何和國大歷史悠久的哲學系和歷史系競爭?因為有此考慮,我們只能先建立這幾個科目課程,作為「副修」(minor),等時機成熟之後,再逐步擴展成系。

當時緊迫成立的五個系,部分可以依賴南大現有的資源建立。其中資源最為充足的是商學院的「應用經濟學系」。在校方的支持下,商學院院長慨然同意將應用經濟學系轉到新設立的人文學院,成立經濟系。原有系中同仁可以選擇留在商學院或是轉到人文學院,協力建立新系。很幸運的,多數教職員都願意轉院的安排。更值得慶幸的是我們也爭取到一位志同道合的同仁陳抗副教授擔任系主任,也成為協助建立人文學院的核心團隊成員。在陳抗的主持下,經濟系由商學院轉到人文學院,可說是無縫接軌。經濟學也成為新學院下首先成立的學系,在2004年招收新學院下第一批學生。

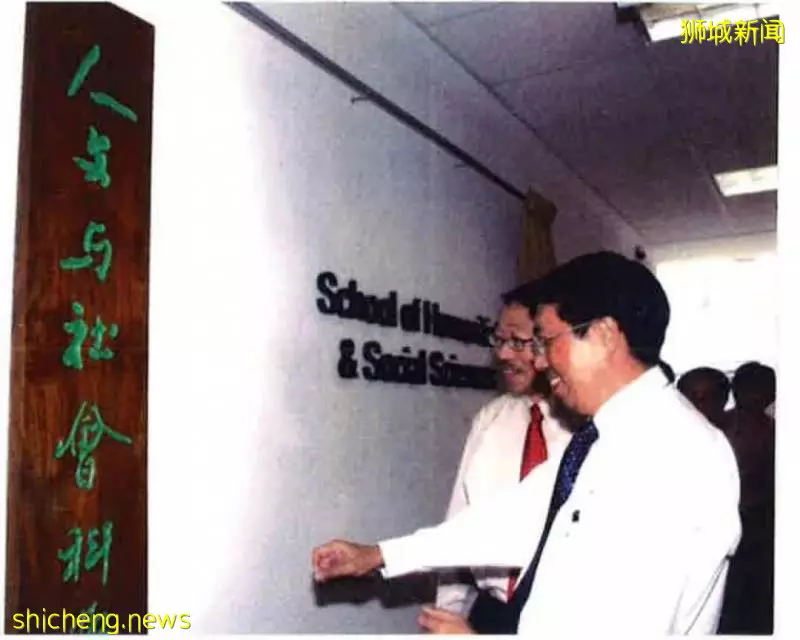

2004年人文學院臨時院所揭幕(右為徐冠林校長、中文匾牌文字是潘老墨寶集字

另外一個資源豐富的科目是中文。一方面原有直屬校長室的「中華語言與文化中心」,將劃歸成為人文學院屬下的第一個研究中心。此外,半獨立的國家教育學院之下,也有一支龐大的中文教學和研究團隊,可以支援新學院的中文系。幾經考慮之後,在徐校長的支持下,最後決定邀請老南大校友李元瑾副教授擔任創系主任,還從教育學院請調柯思仁博士到人文學院擔任副手。柯思仁年前剛從牛津大學完成博士學位回國。他們兩位互補配合,可以達成建系理念。

其他幾系,相對簡單一些。

社會學是我的老本行。我邀請到早年的老學生、國大社會系舊同事郭建文前來主持系務。建文在國大完成學士和碩士學位後,得到國大全額獎學金,到加州大學(柏克萊校區)取得博士學位,回國服務。建文是位有能力也有理想的年輕學者。2004年請到他就任社會系系主任,第二年兼任人文學院副院長,主導學院的行政策劃以及運作。之後,校方又賦予重要任務,擔任副教務長(associate provost)多年,對南洋理工大學現階段發展有重要貢獻。

心理系方面,我從國大挖角,請到老同事居維寧副教授,期望她帶領新學系在文化心理學和華族心理研究方面,開展新頁。

英文系請到的是來自愛爾蘭的墨菲(Neil Murphy)副教授,除愛爾蘭文學之外,他也以現代主義(modernism)和後現代文學(post-modern literature)專長。

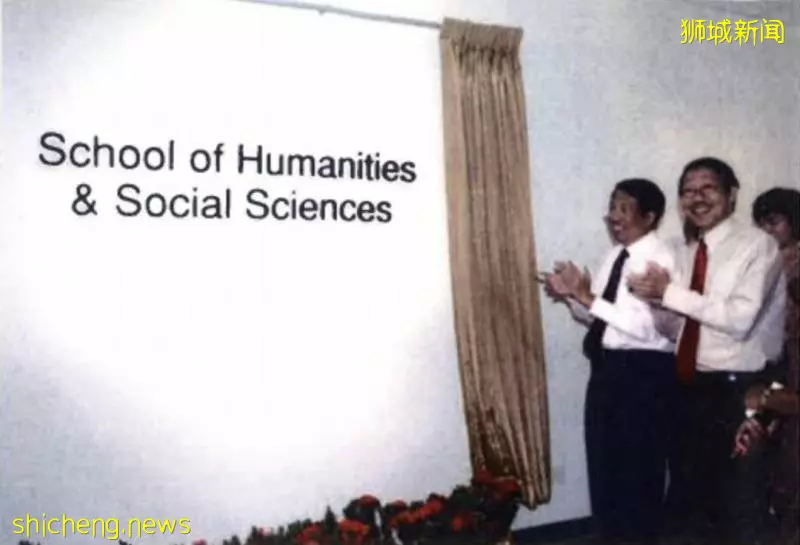

在場人士慶賀人文學院臨時院所成立

2005年全面招生完成建院任務

2004年底,人文學院五系都如期成立,也提出完整課程,經過大學批准,於2005年3月正式招生,當年7月如期開學。

當時最關心掛意的是這幾個新成立的科系,如何與國大人文學院相競爭,避免淪為二流學院。為了提升競爭力,除了高調宣傳新學院的新方向,也在招生政策方面,另闢蹊徑,針對學生需求,調整新政策。當時國大仍然固守英國制度,文學院招生是以學院為單位:學生申請入學人文學院,選修第一年科目,到二年級才可以依成績選讀專修科目。譬如一位有志修讀心理學的學生,要到二年級才能申請就讀心理學,而且要有好成績才能如願就讀心儀的科系。我在國大人文學院工作多年,了解學生對此不確定性,心存不滿,只是制度如此,也只有逆來順受。

國大此種招生制度,其實早已過時,不是當今各地大學的做法。我們在南大改制,就是在入學時就讓學生申請主修專科,從一年級起就確定專科。和國大相比,是很受歡迎的亮點,效果顯著。

我們的另外一個點子,是強調選修副科(minor),擴大了學生修課的選擇,也滿足一些學生對所謂熱門科目的要求。以傳播學院為例,那時還是熱門學院,門檻較高,有不少學生不得其門而入。南大新制允許學生跨系跨院選讀副修科目。我們的「賣點」是:不論主修人文學院何種科系,都可以選修傳播學(或心理學、中文系、或藝術設計等等)為副科。如此新制開放了全校資源,提供學生足夠的選擇。受歡迎的程度,可想而知。

南大人文學院以大膽創新的新面貌、新制度出現,挑戰國大的老牌舊制,看來效果還不錯。2005年南大人文學院首屆招生,入學新生高考成績居然和國大新生不相上下,大大出人意外。我們這個創院團隊完成了一件不可能的任務!

除了本科課程之外,我當時也急於建立碩士課程。主要是因為碩士科目相對開放,比較有空間選擇開展自身的強項。同時碩士課程自負盈虧;做得好的話,可以為學院累積資金,建立小金庫。

那時經濟系在商學院之下,原已有一個以培訓中國官員為主的「經濟管理碩士」課程,俗稱「市長班」。加入人文學院之後,我們決定因應潮流,增加一門「公共行政碩士」(Master in Public Administration,MPA)課程,在2005年推出。經過多年經營,南大的「市長班」已經成為新中合作的重要品牌。

與此同時,我們又決定推出英文「當代中國」碩士課程(MA in Contemporary China,MACC)。那時東南亞地區,甚至於東亞地區,還沒有此類課程。新加坡的優勢,是可以在兩岸三地之外,提供一個具有中國文化背景而沒有政治意識形態(政治中立),又能認識當代中國的課程。此一碩士課程以英文教學,要爭取國際學生,認識崛起的中國。我很訝異國大竟然沒有開發如此課程;而依我的判斷,國大很快就會理解如此機會和重要性,恐怕很快就會補此缺口。我以戰略思考出發,儘管南大還無此條件,首要插旗圈地,拉起大旗再說。說來慚愧,2004年人文學院只有經濟學還算兵強馬壯,有一批研究中國經濟的學者坐鎮。在經濟學之外,要推出中國政治、法制、國際關係、社會問題等等課程,還只能唱空城計。那時的決定,是大膽權宜之計,自認有點霸氣,也有點傻氣,相信船到橋頭自然直。在2005年招生開課,結果倒也順利。到如今已滿15周年,去年改名「Master of Social Sciences(China and Global Governance)」(中國與環球治理社會科學碩士,簡稱MCGG),是南大社會科學學院之下重要碩士課程之一。

2004年前後,新加坡發生了幾件烏龍中文翻譯事件,輿論大嘩。時任貿工部長楊榮文對此表示關切,成立一個小組(panel)商討如何提升翻譯水平,南大校長徐冠林擔任小組聯合主席,我也受邀參與。小組建議之一是培訓翻譯人才。南大義不容辭,接受挑戰,決定在人文學院設立Graduate Diploma in Translation and Interpretation課程(「翻譯與口譯高級文憑」,簡稱GDTI),為大學畢業程度學員,提供進修翻譯與口譯訓練機會。這個課程得到政府補助,鼓勵政府公務員參加培訓。這個課程也是在2005年啟動,和北京外語大學合作,順利完成第一屆課程。到如今也已15年,已經於2015年升格為MA in Translation and Interpretation(「翻譯與口譯碩士」簡稱MTI)課程。

2005年學年開始,人文學院本科五系順利開課,碩士班和翻譯課程也如計劃成立,招生開課,新學院順利出航,我的首期任務也算是完成了。