很早以前喜歡看東南亞華人歷史,大概當時有點華人沙文主義吧。起先受梁啟超之流談中國人的殖民史,大吹特吹什麼華人海外傑出殖民人物,其實只是一幫中國人外出討生活罷了。什麼蘭芳共和國,什麼一半華人比例。讓我想起了南京一所高校說的,曾經亞洲第一高校。(一查時間1945,日本戰敗後東京大學都快沒了)。

後來看了土客大械鬥,了解到這類下南洋的主體。再後來看到什麼爭議的「輸出」,台灣和我方誰對印尼那些事負責。我都覺得像小孩子吵架,非要掙個你對我錯。但總覺得都做得不夠好。我只讀過一些書,上大學時候學校的圖書館是印尼越南汶萊這些華僑捐給祖籍地的。想到這些人在改革開放後,第一時間來到祖籍的大學,捐一個書庫的書。有這些人在,總覺得華人還是有希望的。學校一些書庫以前叫名字+書庫,現在一些改了,希望能保留下來吧。

雖然現在彼此都是異國人,但我覺得民族情感上我們還是有聯繫的。馬來的問題,我覺得和印尼的完全不同。以前看過現在首相的《馬來人的困境》,當時還不知道這個人當過首相。整篇怎麼說,不拜神不扯淡,總體來說很了解了巫人的焦慮。算得上巫族水平很高的人物,但放在整體世界上,還是老三套。沒有真正確切給出一個整體國民的出路。基於這方面,馬來、印尼和新加坡是怎麼做的呢?其實三者族群結構類似,只是比例不一樣。發展狀況其實也有點「含華量」。

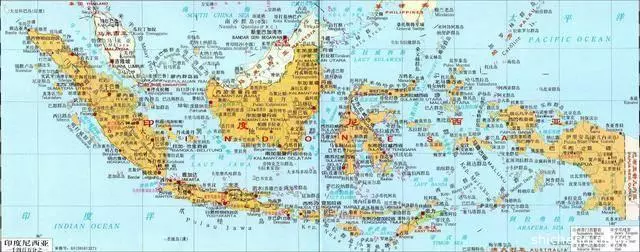

印尼走統一民族路線,就是廢止一切華人相關的文化語言之類。畢竟以前一個國家有一千萬他們眼中的「異族」。聽過「美麗的梭羅湖」,應該可以感受到當時印尼華僑無論在文化上還是藝術都有很深的造詣。現在看一些馬來華人姑娘與印尼華人姑娘的對比,印尼姑娘只是說我們首先是印尼人,然後祖先是華人。

總的來說,失去了族群文化的印尼華人至少在政治上地位處於相對公正的位置。而且印尼學習蘇聯這類國家模式,並不是單一宗教國家。身份證上都要標宗教類別,現在什麼道教儒教都有。其實還是反「蘇聯」吧,怕無神論。當然現在這個地方受到中東西亞地區影響很深,未來不可估測。

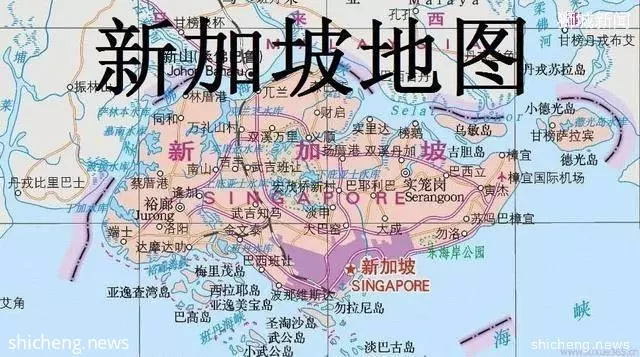

新加坡,大家可能經常看到一個印度裔馬凱碩推崇中國發展模式,參加過李光耀的研習班,後來在新加坡政府任職。這些年,博鰲達沃斯,這廝跳的不行,反正中國就是好的那種。估計是國外的戰忽部。他最推崇是什麼,他說:中華文明、印度文明和馬來文明相聚的地方,亞洲主要文化的聚集地,未來亞洲模式的最佳典範。當然是我坡,很看好自己的國家。

確實新加坡做到今天的成就值得尊敬。總的說,新加坡真正實現了歐美所謂的個人民主和中國的實事求是態度。說它是「李家坡」確實不太公正,培養了一大批國家主流思想的繼承者,民族關係上也真正意義上算是各自發揮,但主要還是以西方主流文化替代原有各族群文化。

馬來西亞則是一個特例。今天可能談一個馬來華人,你必須全稱「大馬華人」。然後要理解三大族群,馬來華人的華文教育和馬華公會的無能。我喜歡看油管上李尚進一個馬來華人的小伙子的視頻。怎麼說,說話很像我一個祖籍福建移民廣東,後來遷到海南東方的一個同學口音。年輕的馬來華人年輕人很可能是和中華文化圈最相容相近的一群人了。馬來西亞在殖民統治前只是分割的一片片區域,未曾出現統一的國家文化語言。和台灣的佛蒙薩一樣,馬來西亞也是殖民者為了方便統一規劃地域的稱呼。

現在馬來人更應該是巫人,而馬來人應該作為一個統一的馬來民族稱呼,包含華裔印度裔和巫裔。像中華民族一樣,包含五十六個民族。雖然馬來西亞較好地保留了各自文化,但不成熟的民主和瑕疵偏袒的憲法使得馬來西亞是分割的族群,搭夥的陌生人。而且沒有美國的政治正確,巫人和少數族裔的衝突反而以支持巫裔為主。

一部分馬華甚至支持和心理默許這種不公正。因為較之周邊,覺得自己是個陌生的寄居客,很可能會發生不公正野蠻的行為在自己身上。我很喜歡以前有個文章寫的「中華的南洋,今天成了異域」。較之殖民者來之前,討生活來的華裔分布更廣,更可言得上是這片土地上的民族。後續的殖民統治加速了巫族的一體化,而華人的一系列後續昏招使得從原先主體占優、文化占優和理論文化占優。到現在只是追求平等而不可得。今天一個馬來醫生首相是可能成為華盛頓但不會是林肯。持續的人口比例下降,和外部至少歐美不願有一個超大的中華文化圈、印度文化圈。東南亞土著的本土優勢是會持續很長時間。

總體而言,博弈論。印尼是本土主流民族模式,新加坡西化代替差異化族群模式,馬來西亞差異化族群偏袒模式。撬動的槓桿有美國澳大利亞還有東方大國。未來最好的親華國家最有可能是去「李光耀意識形態」的新加坡》給予確切保證華人安全的馬來西亞》澳大利亞壓制後的印尼(澳大利亞的確這個想法很濃烈)。最好的當然是世界大同,彼此幸福的生活在一起。只能說希望你們過得好。