日本和新加坡都是嚴重少子化、老齡化的國家,這兩個國家的生育率是世界上最低的,都已經降到1.0左右,但是他們與面臨同樣問題的歐洲法國、德國、義大利等不同,由於採取了較為合理的移民,在既解決了勞動力不足的情況下,又保持了社會的穩定。

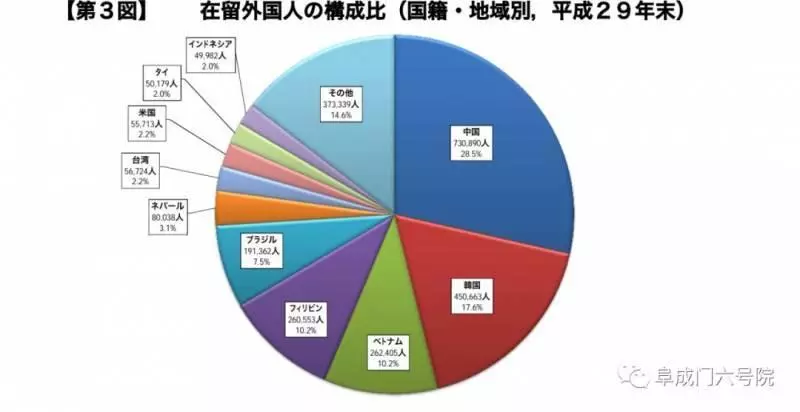

日本到2018年已經吸引了移民將近280萬,這個規模已經不小,是亞洲最大的移民國家之一。筆者查閱了日本法務省入國管理局的最新統計資料,移民來源主要有:中國大陸及台灣(79萬)、韓國(45萬)、越南(26萬)、菲律賓(26萬)、巴西(19萬)、美國(5.5萬)、泰國(5萬),另外還有一些來自澳大利亞和紐西蘭的移民,這些國家或地區的移民累計占了日本國移民總數的90%以上。

(2018年度日本法務省入國管理局的外籍人口統計,國別依次為中國、韓國、越南、菲律賓、巴西、尼泊爾、台灣、美國、泰國和印度尼西亞,來源:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html )

我們可以看到日本的移民來源主要就是兩類,一是儒家文化圈,種族、宗教和文化背景相近的中國人、韓國人和越南人,這三個地方占了日本移民的一半以上,尤其是近年來越南人口增長非常快,日本很注意吸收越南移民,來替代中國移民增長的不足。第二類是吸引二戰前日本在美洲的移民後裔回流,19世紀末到20世紀初日本向美國本土、夏威夷、巴西、秘魯等移民數百萬,現在日本來自巴西、秘魯和美國的移民中主要是這些移民後裔。

日本對東南亞的移民也比較歡迎,作為對非儒家文化背景移民的一個重要補充,這些移民也比較容易融入日本社會。對那種文化和種族差異比較大的非白人移民,日本人內心是非常謹慎,尤其是世界移民大軍中人數最多的非洲人,雖然表面上不公開態度,實際是嚴之又嚴。日本最大的非洲人群體是奈及利亞人,2016年的統計顯示有2800人左右,推算應該非洲人在日本是很少的,所以在日本大城市很難見到黑人的身影。日本對非洲的態度是,儘可能給予經濟援助,在非洲本地消化他們的經濟社會問題,而不是通過留學生教育和提供就業來承擔這種國際責任。

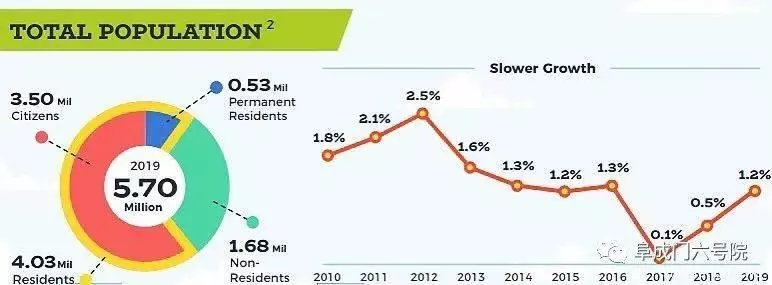

亞洲另一個吸引外來移民非常多的國家就是新加坡,2019年外籍人口達到168萬,占人口四分之一以上。新加坡作為國際都會,金融和貿易中心,英語是主要工作語言的國家,自然比日本、韓國這些已開發國家更容易吸引全球各地的人,尤其是具有語言優勢的印度人和非洲人。然而,新加坡雖然吸引了大量移民來補充經濟發展不足,但是新加坡政府其實一直在計算必須保持既有的種族平衡,也就是華人占絕對多數地位。

(新加坡人口比例和增長率,來源:新加坡總理公署2019年人口簡報 https://www.population.sg/articles/population-in-brief-2019)

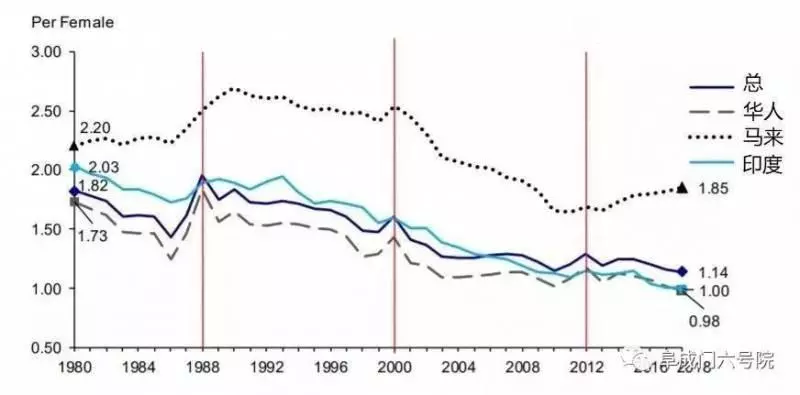

新加坡1959年獨立的時候,華人占總人口的77%,但是華人生育率很低,僅僅是馬來人的一半,如果按照自然增長率,華人總規模是逐漸萎縮狀態,經過兩三代人,馬來人和印度人數量就會超過華人。但是,由於新加坡執行了很精明、精準的移民政策,所以到現在華人比例仍然占75%左右。

(新加坡各族裔人口生育率)

新加坡早期主要是吸引馬來西亞華人,到90年代以後,開始逐步吸引中國內地的移民,據估計,中新建交30年以來,至少有上百萬中國內地人在新加坡入籍或定居。所以,新加坡華人生育率雖然全世界最低,反而這些年在總人口中的占比卻有小幅度增長。事實證明新加坡政府的移民政策是合理的,一個種族結構穩定的社會非常有利於社會安定,而華人占多數確保了社會充滿創造力和繁榮。

美國政治學家亨廷頓晚年最重要的兩本著作《文明的衝突》和《誰是美國人》,這其中表達了他內心最嚴重的擔憂:由於白人基督徒生育率較低,西方文明的優勢地位都將受到高生育率的穆斯林、黑人和拉丁族裔的挑戰,美國的國內穩定未來應將受到挑戰。這是國際社會不爭的事實,也是這些年全球不穩定因素主要來源之一。

同樣我們在處理外來移民的人口問題時也要吸取這些教訓,那就是儘量不能破壞社會穩定這個底線。儘管大家都在提倡全球化,但是全球化中的確存在這樣的一個悖論:不同種族和宗教背景的人和諧共處是很難的,矛盾是長期存在的,並且由於親密接觸發生的碰撞,反而導致強化自我身份認同,激化矛盾。所以,貿然不可大規模地將種族和宗教背景差異比較大的族群引到同一間屋子裡來。有時候為了經濟發展吸引一些外來勞動力,但是長遠來看付出的社會成本,遠遠得不償失。

儘管我們要抵制種族主義歧視,但是不可否認,除了歐洲新教文明國家外,儒家文化圈的人口素質仍舊是全世界最高的:重視教育、有責任心和遵守紀律。所以,如果中國未來考慮吸收外來人口,應該側重於考慮人口高增長的越南,或者文化地緣更近一些的菲律賓、緬甸這種國家。

我們更重要的是要做好社會福利制度的健全,中國人口生育率降低,相當一部分原因是撫養成本太高,想生而不敢生。此外,我們還要加強人工智慧和自動化研究,來應對未來勞動力不足,德國和日本產業結構比較相近,德國人喜歡引進外勞,而日本人喜歡研究機器人,是不是日本的做法更聰明一點?