作為亞洲設計之都的新加坡

歷來是世界學習的對象

在僅僅700多平方公里的土地上

聚焦了眾多世界級設計大師的作品

不愧為設計師的打卡聖地

今天整理了10位建築大師

在新加坡的20多個經典作品

和大家一起欣賞

扎哈、貝聿銘、奧雷·舍人

薩夫迪、伊東豐雄、托馬斯

里伯斯金、菲利普·考克斯、讓·努維爾、WOHA......

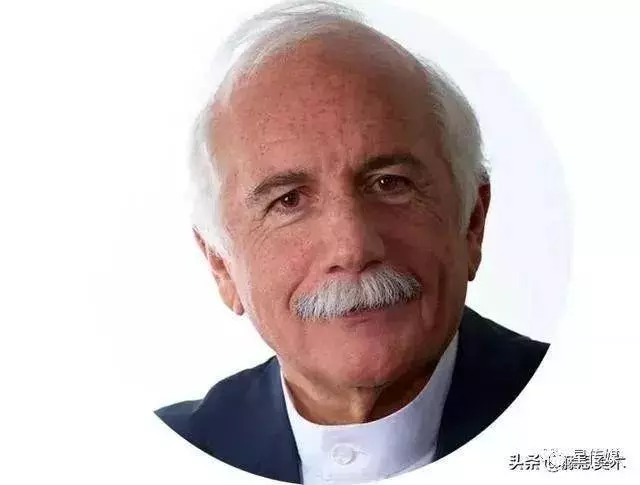

摩西•薩夫迪

加拿大籍的以色列裔建築師

城市設計師、教育家、理論家和作家

他25歲時設計的Habitat 67 項目

一經問世馬上就引起了人們的注意

濱海灣金沙綜合度假項目

濱海灣金沙是位於新加坡的一座綜合度假項目,包括三座酒店大樓、兩座水晶閣、一座博物館、一條海濱長廊和裙樓。自2010年開幕之後,其標誌性的設計已經完全改變了新加坡的天際線與旅遊景觀。

新加坡科學藝術博物館

世界上首個藝術科學相結合的博物館,外形猶如盛開的蓮花,在4000平方公尺的荷花池包圍下顯得格外巨大。它也被稱為「新加坡歡迎之手」,每一瓣綻開的蓮花,猶如張開的手指,花心猶如手掌心,下雨的時候,手掌會變成集水庫,水流由手掌縫隙落下,形成絕妙的室內瀑布。

Sky Habitat

Sky Habitat作為薩夫迪棲息地系列的第二件作品,2016年建成於新加坡,其延續了薩夫迪對於棲息地的理念,因地制宜的設計相較於Habitat 67更為成熟。

Sky Habitat是以社區為基礎的解決方案,打破了典型的獨棟塔樓的住宅開發規模,採用帶有私人陽台、露台、公共花園的三維矩陣建築,將景觀帶到空中,並維持了建築在城市天際線上的多孔結構外觀。

樟宜機場寶石計劃

「星耀樟宜」坐落於新加坡樟宜機場的核心位置,占地總面積達14000平方米,地上和地下各建有五層樓。匯聚了獨一無二的遊樂勝地、購物休閒、住宿餐飲、花園景觀和航空設施,並將大自然帶入室內,融合清新綠植與都市活力,成就新加坡規模最大的室內花園。穹形玻璃屋頂和充滿現代感的鋼材外觀設計讓人眼前一亮!

奧雷·舍人

德國籍建築師

他的地標性建築作品塑造了我們與城市的互動方式

在高度混合的環境中創造建築的敘事性

雙景坊(DUO)

DUO(雙景坊)由馬來西亞和新加坡政府聯合開發,極富歷史意義。建築也象徵著兩國之間的共生關係,並對周邊城市和區域產生積極深遠的影響。象徵了城市間的和諧共生。項目的初衷是將城市中歷史形成的差異地帶連接起來。

翠城新景(THE INTERLACE)

The Interlace即交織的大樓。這一來自新加坡的備受矚目的大型兼新型態的高尚公寓住宅綜合體,設計師企圖跳出新加坡傳統的成片獨立垂直塔樓住宅,探討熱帶居住空間的其他可能性,提出一種處於自然環境之中並注重交流互動的熱帶生活方式。31個住宅單元,每個6層高,以六邊形的格局相互聯結疊加,構成6個大尺度的通透庭院,其交織的空間形成一個包括空中花園、私人和公共屋頂平台的垂直村莊。

托馬斯·赫斯維克

英國鬼才設計師

譽為建築界「萊昂納多·達文西」

南洋理工大學學習中心

這是一個整體建築群設計,靈感來源於母體的孕育,其目的是通過拉近彼此的距離,讓所有的房間連結起來,從而減少空間的角落,形成和諧統一的整體。俗稱小籠包。

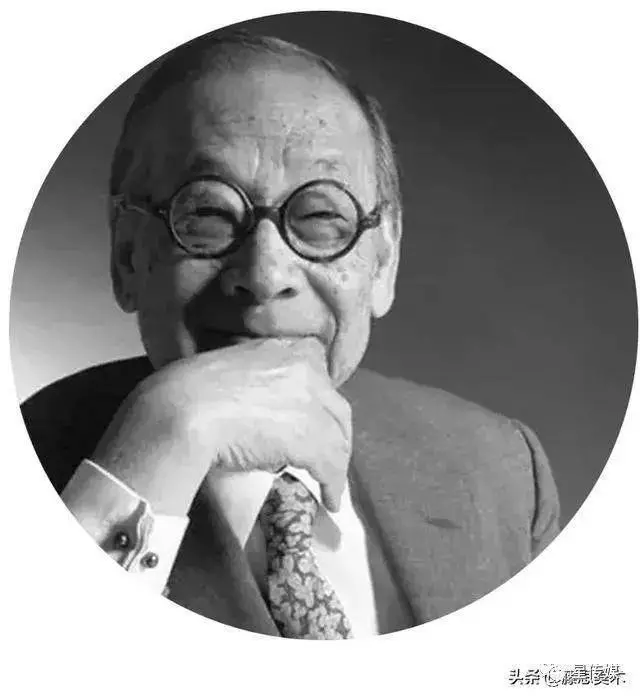

貝聿銘

祖籍蘇州

美籍華人建築師

貝聿銘作品以公共建築、文教建築為主

被歸類為現代主義建築,善用鋼材、混凝土、玻璃與石材

被譽為「現代建築的最後大師」

新門廣場紙片樓

當你看到這一片二維的玻璃牆直衝雲霄,一瞬間大概會以為自己穿越到其他維度了。這是新加坡的新門廣場,外號「紙片樓」。設計原理是,尖角角度約為40度,而大樓的橫切面呈梯形。所以從某個角度看,只是一面牆,沒有厚度。

伊東豐雄

日本當代建築師

獲得2013年普利茲克建築獎

是第六位榮獲普利茲克建築獎的日本建築師

其中最具有代表性的作品如八代市博物館,仙台傳媒中心等

怡豐城

伊東豐雄將活動和流動的概念,融入空間與鋼筋水泥結構里。採用了波浪形主題符號,以波浪形態覆蓋整個建築。沿著港灣的白色流線型摩登建築,既像涌動的海浪,又像飄蕩的風帆。從建築的各個角度都可自成一景。

嘉御苑

嘉御苑的被設計成獨特的「樹」形外觀,利用大自然的降溫原理—光合作用,巧妙設計鑄造舒適空間,使得建築自身具有降溫、調節風系的功能。遠遠望去,建築宛若怒放的「生命之樹」,在湛藍的天空中劃出優美的天際線。

扎哈·哈迪德

伊拉克裔英國女建築師

享譽國際的建築女帝

2004年普利茲克建築獎獲獎者

麗敦豪邸(d'Leedon)

麗敦豪邸是世界知名建築師扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)設計的第一個高層住宅項目,新加坡迄今為止最大的私宅項目之一。場地經過改造形成一系列階梯狀的平台,公共設施區域也得以最大化,從而在整個住宅區內建立一個更加人性化的景觀。