與十多年前美的、奧克斯們進軍燃油車不一樣的是,戴森能藉機自己的優勢,順利切入電動車市場嗎?

前一陣子,戴森新品卷髮棒在朋友圈火了好長一段時間。神奇的自動卷髮功能讓不少人直呼驚嘆,特別引來許多女性消費者紛紛讓種草。然而劇情反轉得太快,在不少人拿到產品測試時候,實際效果大打折扣,讓這一結論變成你缺少的不是支卷髮棒而是一位會做頭髮的Tony老師,又引得大夥兒相繼拔草。

作為主打高端吸塵器、吹風機等家電產品的英國創新科技公司,戴森產品在高端消費領域掀起了一股浪潮。或許是按捺不住在高端消費品領域的寂寞,亦或者是認為戴森的數字電動機有更多嘗試的機會,所以戴森也跨界,下海造車了。

從去年傳出戴森將進軍電動車領域之後,目前該事情又有了新進展。近日,戴森官方確認,將在新加坡建設戴森首家電動汽車工廠。該工廠將在今年12月份開工建設,預計2020年建成投產,第一批電動汽車將於2021年上市。

與工廠同步進行的還有品牌方面的動作,目前戴森已經在英國註冊了新商標「Digital Motor」為其電動汽車的上市做準備。同時,戴森還宣布在英國威爾特郡投資2億英鎊,開啟電動汽車開發的下一階段。

為什麼不是中國?

一家家電企業進軍電動汽車,那麼戴森也算是名副其實的造車新勢力了。

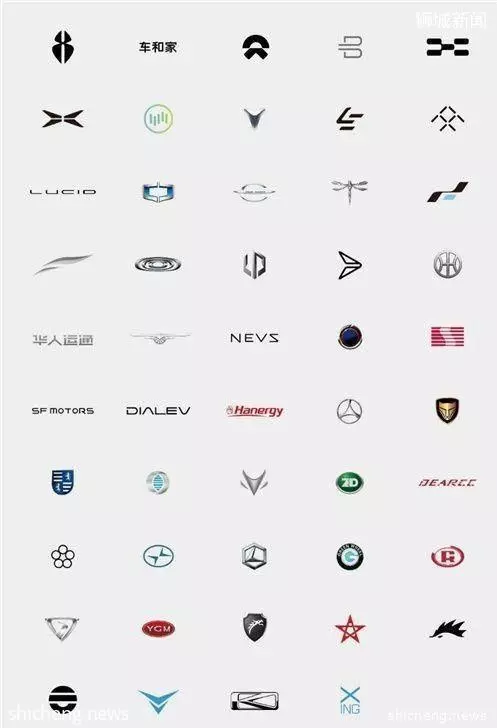

但一問到造車新勢力哪裡最多?毫無疑問是中國市場。除了政府和政策支持新能源汽車發展外,中國龐大的市場消費群體,也為讓這些新勢力們看到了無限商機。所以你現在也能夠看到,中國市場的這種環境,催生了像蔚來、拜騰等這樣上百家電動車企業。

實際上除了造車新勢力外,如大眾、戴姆勒、通用汽車等也開始陸續推出電動汽車新產品,而特斯拉正在推進Model 3向更廣大的普通汽車消費市場進軍,上月Model 3單月銷量已經突破2萬輛。

根據彭博社新能源研究數據預測,中國有望在2040年之前成為電動車保有量最大的市場,屆時有超過一半的新車銷量和全球三分之一的汽車是電動車,這個數字將達到5.59億輛。正如特斯拉上周落實了在中國上海市建設除美國以外的汽車廠一樣,他們都以實際行動證明了,未來主要的電動汽車消費市場在中國。

其實在之前,就有消息稱戴森將在英國、中國和新加坡尋找潛在的生產基地。然而與特斯拉所想的不一樣的是,戴森最終在英國、中國和新加坡之間選擇了新加坡。戴森表示,在新加坡生產電動汽車的決定反映了其運營的國際性。

目前,戴森已經在新加坡僱傭了約1100名員工生產電動馬達。戴森表示,新加坡提供了進入高增長市場的渠道、廣泛的供應鏈和高度熟練的勞動力。

雖然工廠不在中國,但可以肯定的是,戴森未來的目標客戶仍然主要集中在中國市場。戴森方面表示,該公司的「重心」已經傾向於亞洲,去年戴森公司收入增長的近3/4來自亞洲市場,毫無疑問作為亞洲最大的經濟體,中國是絕對主力。

另一方面,新加坡也與中國簽訂了自由貿易協定,這也將為戴森的產品進入中國市場提供一定的便利性。

戴森靠譜嗎?

戴森造車並非一時興起,而是有節奏、有計劃地向前推動。如果追溯最早的想法,戴森與汽車扯上關係的是在1998年,戴森公司曾為柴油車設計了一款尾氣處理裝置,不過並沒有車企買帳,項目最終夭折。

而在2015年,戴森斥資9億美元收購了Sakti3,這被看做是戴森跨向造車的第一步。Sakti3是一家專門開發全固態電池的公司,它和日本的豐田、歐洲的Bolloré並駕齊驅,被認為是固態電池研發的三巨頭之一。該公司宣稱其已開發出了能量密度達到1000Wh/L的固態電池,未來實現商業化量產之後,成本只有當前鋰電池的20%,可以把搭載自家電池的電動汽車的成本控制在2.5萬美元。

2017年9月,戴森終於承認已經著手研發電動車長達三年。彼時,戴森創始人James Dyson通過郵件向全球員工宣布,戴森開始研發電動車,並明確承諾將投入20億英磅研發電動車,目前戴森汽車項目團隊已有400名工程師,成員主要來自特斯拉、寶馬和阿斯頓·馬丁。

公開資料顯示,戴森2017年收入增長40%至35億英鎊。也就是說,20億英鎊的造車投入將占據去年營收的57%。上個月,戴森還聲明了公司將投資近2億英鎊搭建技術中心,用於建造工程工作空間和超過17公里的測試軌道。

據英國《金融時報》此前報道,戴森公司計劃將三款電動汽車推向市場。其第一款電動汽車預計在2021年前後推出,屆時公司將開拓市場並建立供應鏈體系,而最初的產量可能只有幾千輛,並且產品的價格會一貫其產品的定位,可能會非常貴。

作為家電領域進軍造車行列,戴森並不是第一家。在十多年前的中國,家電巨頭奧克斯、美的等也宣布進軍造車領域。但彼時汽車市場還停留在燃油車時代,燃油車的技術以及零部件匹配的複雜程度,直接讓美的們造車的消息逐漸銷聲匿跡。

然而在新能源進入一個井噴的時代,戴森認為這是他們的機會。在戴森看來,自己進入新能源汽車領域憑的是核心技術。將吹風機做到頂尖的戴森,試圖利用現有技術在固態電池、數碼馬達、視覺系統、機器人、電池系統、流體動力學和HVAC系統上的專業知識進行創新。

聽上去有那麼幾分神似,但不可否認的是,汽車相比家電行業而言屬於重資產製造業,造車新勢力們在資金上面臨很大的壓力,無論是質量控制還是產品交付,都成為當前新勢力們的阻礙,作為門外漢的戴森,他又該如何去顛覆特斯拉的發展路徑和模式,成為新勢力中又一股新生力量?