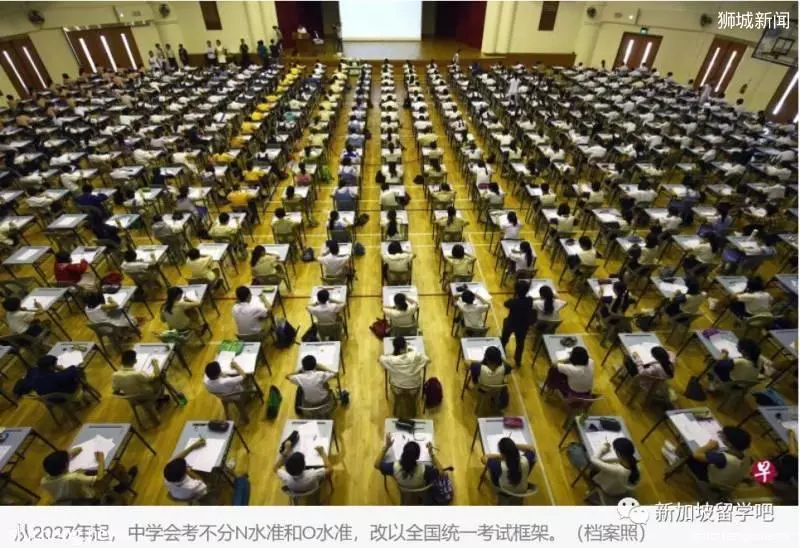

從2027年起,中學會考不分N水準和O水準,改以全國統一考試框架。畢業證書會列學生在個別科目與所修水平的成績,類似於高中的H1、H2、H3形式。

今年念小二的學生將是首批受影響的學生,他們於2027年中四那年根據所修水平科目應考。科目水平分為中學水準1 (General 1,簡稱G1)、G2和G3 ,程度依次相等於目前的普通工藝、普通學術和快捷源流科目。

教育部和英國劍橋將共同制定新的畢業證書。

從2024年起,教育部將在各中學全面推行科目編班,取代分流制,讓學生根據能力修讀適合自己水平的科目,因材施教的同時,旨在減少標籤效應。

今年念小二的學生將是首批受影響的學生。

教育部長王乙康在國會辯論教育部開支預算時宣布,逐步落實「統一的中學教育,多元的科目編班」的目標。

25所中學先從明年起全面試行科目編班(subject-based banding),所選科目將擴大到人文科。

科目編班計劃是在2014年推出,當時有12所中學試行,讓普通源流學生從中一起就根據個人強項修讀程度較高的科目。計劃取得良好成效,去年已擴大到所有提供普通源流的中學,但學生目前可選的科目只限於英文、母語、數學和科學。

明年起,25所試點學校可讓普通源流學生從中二起根據強項修讀較高水平的人文科,包括地理、歷史和文學。同樣的,一些學生也可根據需要和興趣選修較低水平的科目。例如,快捷源流學生選修普通工藝程度的移動機器人(mobile robotics)科目。

中學的分流制度實施了近40年,雖有助於因材施教,卻也產生標籤效應,可導致學生自我設限,無法發揮潛能。議員因此呼籲教育部廢除分流,以科目編班取代。

25名議員昨天(3月4日)在國會撥款委員會辯論教育部開支預算時發言,當中有部分議員關注分流對學生的負面影響。殷丹博士(宏茂橋集選區)以自己曾在中學執教的經歷強調,應除掉會「造成學生自我設限、應驗預言」的標籤。

她於1999年至2000年在一所中學擔任中三中四普通工藝源流班的班主任及數學教師時,在引起學生對代數或三角學的興趣時,面對很大的困難。學生告訴她,他們無法學好數學,因為他們是「普通工藝學生」。

殷丹說:「我覺得痛心。他們不是真的無法學好數學,而是認為自己不能……分流實行40年,已達到目的,現在是時候前進,意識到學術分流會讓學生有自我設限的觀念,將自己的能力受限於所處的源流。」

隨著我國認同多元的發展途徑,她認為是時候廢除分流,通過科目編班(subject-based banding)讓學生依據能力修讀適合自己水平的科目。

洪維能(裕廊集選區)也講述30年前在中學當科學代課教師的經歷。當時,快捷和普通源流學生使用相同的課本,他想教導普通源流學生更深入的內容時,學生回應說,那不屬於他們的課程大綱,不必學。

他為此呼籲教育部擴大科目編班,淡化普通和快捷源流的分界,別讓源流限制學生施展潛能。

潘麗萍(惹蘭勿剎集選區)也提議宰割被視為「聖牛」的分流制。

「廢除分流不代表把每名學生放在同一個班級來學同一個科目,無視每名學生的進度。科目編班便是一個好方法,計劃也取得成效。這也不是教育部首次除掉分流和標籤,它在2004年將小學的EM1和EM2整合,並在2006年宣布廢除EM3這個源流。」

教育部於2008年在小學推行科目編班以取代EM3,讓小五生根據能力修讀一般或基礎科目。

其他提議以科目編班取代分流的議員包括張有福(榜鵝東區)和黃國光(義順集選區)。

科目編班自2014年試行,讓普通源流學生根據個人強項修讀程度較高的科目。最先試行的12所中學的學生在全國考試的表現不錯,計劃去年已擴大到所有中學。

上世紀70年代,許多學生無法應付小學教育而輟學。教育部1980年實行中學分流,按學生的進度因材施教,多年來大大減少輟學率。

教育部長王乙康不久前書面答覆議員時也指出,按不同學生能力分流,所產生的「標籤化」效應是一項須正視的課題,編入普通源流的學生,可能會逐漸對自己失去信心。

昨天的國會辯論中,議員也關注對弱勢家庭學生的支援、學校與大專學府是否有能力支持特需學生、初級學院的設施發展等。