國內廣東走在素質教育的前端,早在十年前已經開始推行素質教育,要求學生「德、智、體、美、勞」全面發展。然而,素質教育似乎逃不過語、數、英三大主科的魔爪。

素質教育的前端是什麼體驗

廣東老師經典語錄

今天下雨,體育課上語文課;

音樂老師請假了,這節課上數學;

快要考試了,這節美術課要補英語。

就這樣本來就少的素質課程,被主科老師不斷壓榨,學生在課堂上真正能體驗到的「素質教育」又有多少呢?

近年來,「高分低能」、「中小學生的身體素質差」引起了社會各界的關注,這些不正是所謂的「素質教育」導致的嗎?

為了好看的升學率,學校不斷壓縮學生非考試課程;老師為了完成教務任務,濫用題海戰術、疲勞戰術。

學生根本沒時間講「素質」,能「高分」對於我們來說已經很艱難了,「低能」就請各位多擔待吧!

有了解過各省的教育的同學可能會清楚,廣東的的確確在素質教育方面領先於國內的大多數省份,但是其素質教育成果卻一塌糊塗。

大家在上圖可以看出廣東「985錄取率」低於全國平均水平,排名「倒數第五」。

面對高考,分數為王,推行素質教育?那就是反其道而行。在各個省份都在向分數看齊的情況下,敢問誰願意實行素質教育呢?

新加坡式的「素質教育」

與國內所謂的素質教育不同,新加坡的教育理念是「少教多學」,每天只上半天課,下午則是課程輔助活動和社區服務,這也就是著名的CCA(Co-Curricular Activities)。

在新加坡的中小學,每一個學生都要從以下4種團體活動中至少選一種參加,且計入總分。通過這些活動來培養學生的品質素養、提供健康的休閒活動、輔助學生的發展、提高自律以及信心。

注重體育、藝術和音樂的學習,讓學生在真實的生活體驗中塑造個性和價值觀,這也是對「全人教育」理念的具體實踐。

課程核心特點表現為:

對於CCA,新加坡教育部只提出總體的指導框架,具體怎麼實施,學校有充分的自主權。

CCA涉及教育目標的跨學科主題。

CCA應主要發展輔助核心教學的專長項目。

新加坡教育部自2000年開始,將「課外活動」改為「課程輔助活動」,要求中學生必須參加課程輔助活動,鼓勵小學生從三年級開始參加課程輔助活動。

課程輔助活動的內容包括體育運動、制服團隊、視覺及表演藝術、社團及協會等四個方面,在每天下午放學後組織活動。

課程輔助活動的實施對加強21世紀關鍵能力的助力很大,這是新加坡教育工作者最引以為豪的一項工作。對於學生來說,他們也會覺得課程輔助活動是他們學習階段最難忘的事情,並且可以練就一生受用的技能。

制服團體主要滲透國家價值觀,培養學生的國家榮譽感、社會責任感、團隊合作精神和堅韌的品質;

團體體育運動主要鍛鍊學生的身體素質和團隊合作意識,使學生成為一個自信的人。

藝術表演團體主要培養學生的團隊合作能力、與他人溝通的能力、審美能力和對多元種族文化的欣賞力;

俱樂部和協會把信息技術、關愛環境、服務他人、科技創新和傳統文化等多方面內容融入精心設計的各項活動,既能拓寬學生的眼界,又能培養他們的社會責任感。

課程輔助活動之所以能取得我國素質教育所達不到的成就,主要在於新加坡教育部的合理規劃。

專業的教師指導

課程輔助活動的教師主要分為兩種:一種是學校的任課教師,可根據自身的興趣和經驗選擇教授的課程輔助活動;另一種是學校專門聘請的指導。因為有些活動有技巧性,這樣既可以保證活動的質量,又使學生的安全得到保障。

嚴格的選拔制度

如海星天主教中學自2004年開設機器人課程以來,所有新入學的中學一年級學生需接受考試,以確定他們的專業分組。第一組的學生接受機器人系統的培訓,將代表學校和國家參加亞太地區機器人錦標賽。這種能力分組的制度有利於保證所有學生都在自己的軌道上發展,既不揠苗助長,也不委曲求全。

合理的時間安排

新加坡中小學一個學年開展30—40次的課程輔助活動,並採取半日制上課的形式,下午為課外輔導課程時間。大多數中學每周會安排兩次課程,時間是從下午3點到6點半,因此每位中學生每周能進行6—7個小時的課程輔助活動。

因此,為了保證CCA的最大效益,學校對所有學生的每種活動的時間安排是極其嚴密且任性的。例如樂團的訓練時間是周一和周三,板球的訓練時間是周二、周四和周五,這樣學生就可以同時參加樂團和板球的訓練,保證了學生可以根據自身的發展需要選擇想要參加活動的機會。

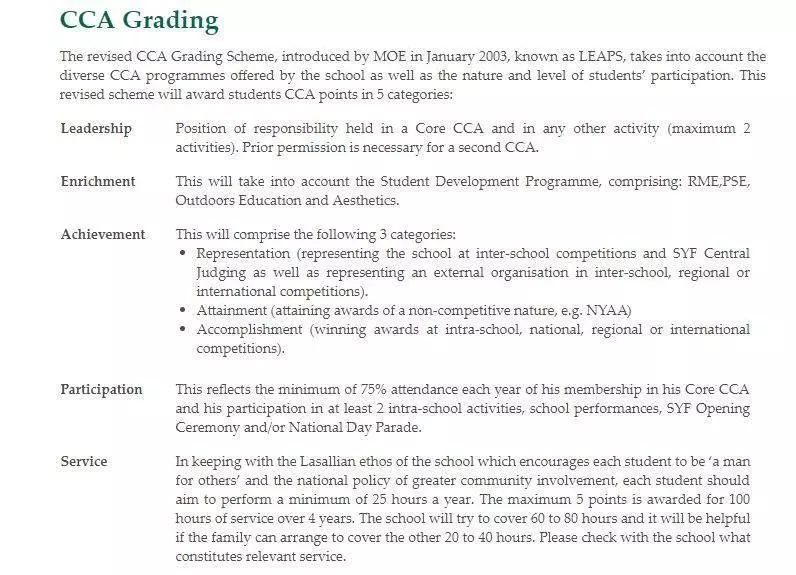

完善的評價體系

新加坡教育部還專門製作出對應的課程輔助活動等級表,幫助量化學生在活動中達到的水平。課程輔助活動的分數將作為學生申請更高一級學府的重要標準,如新加坡國立大學、南洋理工大學、新加坡管理大學等,都通過課程輔助活動的成就和貢獻、社區服務和大學錄取分數線選拔學生。這種較為客觀的評價體系也為新加坡學生升學提供了有利參考和依據。

在新加坡,CCA得分較高的學生可以享受「升學優待」,拿到CCA分數比較容易,只要保證按時出席社團活動、參加一些表演或比賽,就可以拿到不錯的成績。

但真的想獲得更好的發展,在CCA上也要同樣下功夫才行。

很多歐美大學很看重學生在CCA團隊中的含金量,比如說,俱樂部領袖和普通成員,CCA每周付出的時間,以及獲得的獎項,「高分低能」在新加坡行不通。