東方之珠,你的風采不再浪漫依然。

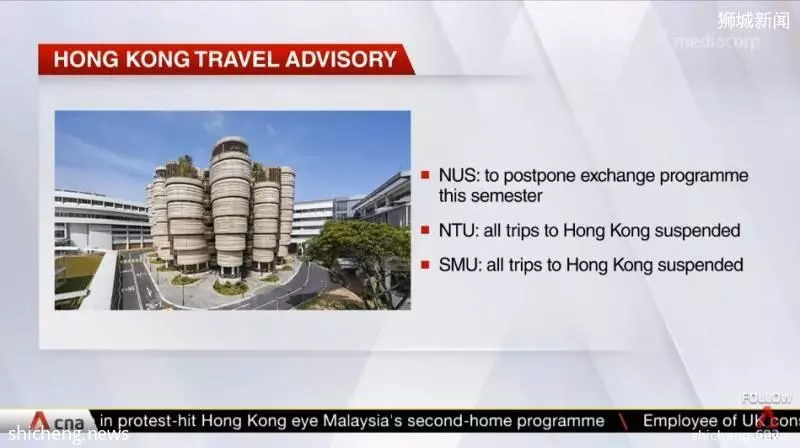

CNA報道,新加坡國立大學(NUS)、南洋理工大學(NTU)、新加坡管理大學(SMU)都取消了學生去香港交流的計劃。

根據外交部發布的關於推遲「非必要」旅行的諮詢意見,這幾所大學都給學生髮了電子郵件,並提到所有交換和前往香港的旅行都將暫停,直至另行通知為止。

很多人對這項舉措表示強烈支持,有的擔心學生安危,有的擔心孩子學壞。但無論是哪一種,小編兒都認為是一種悲哀。

因為事已至此,可以說象徵香港國際化的最後一片凈土——高等教育學府,也在人們對香港的好印象欄逐漸淡去了。

90年代的香港

提起90年代的香港,很多人立刻會想起來的都是:香港電影。

那是電影的黃金時代,有王家衛,有吳宇森,有徐克,有劉鎮偉,有王晶……有《阿飛正傳》、《英雄本色》、《青蛇》、《大話西遊》、《賭神》等等,數不勝數。

那時的香港明星都非常敬業,為了拍好電影,演好角色,會一遍又一遍地揣摩。張國榮、周潤發、張學友、林青霞、王祖賢……

這些如今隨便拎一個出來都是大神級別的明星,當時也不過是芸芸港星中的普通一員,大家夸,通常夸的是他們的業務能力:演戲演得好。

中國大陸的人們說到香港,除了討論電影里光怪陸離的美好世界,更有一份嚮往:如果以後能去香港看看就好了。雖然那個時候想去香港,就像去美國一樣天方夜譚。

那個時候的「潮」,就是女士學港星的穿衣風格、燙港星流行的大波浪頭;男士套個大花襯衫,走路都要昂著頭。如果想說一個女生長得好看,可以說:你可以去選港姐。

90年代的香港,如果用兩個字來形容,是:憧憬。

00年代的香港

香港回歸以後,去香港不再是遙遠的夢了。

如果有在香港居住/工作的親朋好友,那在外嘮嗑吹牛的背都能挺得更直一點。

中學第一次去香港,才知道公共場合不可以大聲喧譁;原來電梯需要站右邊,左邊要留出來讓人通行;地鐵和公車上不可以吃東西,也不允許亂扔垃圾。

現在看來很賽博朋克的霓虹燈牌,當時都是充滿「香港味道」的大街小巷,無不讓人感嘆一句:王家衛的電影拍的原來都是真的,這就是香港啊!

來到港大,聽過往的學生英語、粵語交流,才知道原來還有比清華北大更好的學校,長大要考清華北大的願望也被劃掉換上新的目標:學好英語,考到香港大學。

去逛超市,遇到本地的大叔大媽,還會幫忙介紹香港的特色小食,話里言外都是「兩岸一家親」。

00年代的香港,如果用兩個字來形容,是:洋氣。

10年代的香港

這兩年再去香港,能明顯地感覺到有什麼東西,在這短短的二十年里,已經面目全非了。

當迷路的時候,不再容易有人熱情地走到跟前,說「來吧我順路可以帶你去」;

當和朋友用普通話聊天的時候,路過的本地大媽會專門用不太標準的普通話啐一句「大陸妹!」

當買東西的時候,店員一遍英語、粵語說完發現你還在發獃,臉色立馬就晴轉陰……

現在的部分港星,一邊賺得盆滿缽滿,一邊偷偷「獨」。

曾經朝氣蓬勃,充滿學術交流的高等學府,如今布告欄里一片烏煙瘴氣。學生不上課,發現你在校園裡遊蕩就會衝來發「小廣告」。

「鄉下人才會用手機支付好不好?」

「大陸人是不是都吃不飽飯?」

「北京霧霾是不是每年毒死很多人啊?」

「坐火車是不是就會被打迷藥賣掉?」

「你竟然還用得起新款手機?」

這時候小編兒才發現,香港人一直活在自己的小天地里。他們不願意了解你,所以你更難和他們解釋。

從內地去香港工作的人努力拚搏,本地居民怒罵「你是在搶工作!」

從內地去香港讀書的人有才有財,本地學生怒罵「搶占學習資源!」

10年代的香港,如果有兩個字來形容,是:嘆氣。

就像記者mingo說的一樣,現在的香港變成這樣,因為「香港年輕人有局限性——在焦慮的狀況下已經不能夠去聽不一樣的說法和想法,因為沒有時間也沒有空間。」

香港就像一艘在海上航行多年的船,習慣了在海上的生活,被迫要靠岸就充滿了恐懼和抗拒。

大概是航行了太久讓這艘船忘了,原本一開始,它的目的地,就是陸地。

那個東方之珠的香港,還停駐在20年前。