郁達夫、冼星海、徐悲鴻和老舍

都是中國家喻戶曉的名人。

但你知道嗎?他們都曾在新加坡居住,

留下了不少歷史足跡。

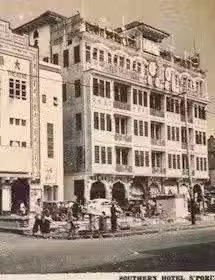

裕華國貨前身

郁達夫與妻子王映霞

作家郁達夫在1938年底至1942年之間,曾在新加坡擔任《星洲日報》副刊編輯。郁達夫當年抵達新加坡後的第一站,是位於牛車水的南天旅店,現在的裕華國貨。1938年12月28日,郁達夫攜妻兒到達新加坡,下榻南天旅店8號房,一個星期後搬進中峇魯24號住下。

南天旅店

戰前,南天酒樓是新加坡最高檔的兩家華人旅店之一(另一家是小坡密駝路的皇后酒樓)。南天酒樓五樓的餐館也是戰前文人雅集的首選場所。

裕華國貨

現在的牛車水仍是中國移民最常出沒的休閒聚餐場所,中國各地的美食幾乎都能在這裡找到。而裕華國貨依然是新加坡最大的中國超市,無論是地方土產還是小吃零食這裡皆有供應。

中峇魯組屋區

中峇魯組屋

「Tiong」是中文和福建話的「塚」(墳墓),「Bahru」則是馬來話的「新」,1926年之前這裡是一片墳場。上世紀30年代,中峇魯成了英國殖民政府興建的第一個組屋區,圓形陽台、露天螺旋樓梯和天井庭院,這些早期組屋才有的建築特點,只有在中峇魯才能看到,這些老建築物也已被新加坡市區重建局劃為保留區。

星洲書店

郁達夫當年來到新加坡,在《晨星》、《文藝周刊》等多家報刊擔任編輯,因為郁達夫與中國文壇的密切關係,林語堂、許廣平等名家的來信和作品,才會在新加坡見報。郁達夫在新加坡期間,交友廣闊,他的書法在文人中相當有名,求字之人多不勝數。大坡橋南路與海山街交界處,曾有一家星洲書店,匾額上即是郁達夫的字跡,可惜書店現已不在。

如今中峇魯的新潮小店

經考察,郁達夫當年的住所,極有可能是住在忠坡路第65座組屋三樓24號的單位。現在的中峇魯吹起復古風,有著濃濃懷舊風情的組屋區進駐了不少新品潮店,也有許多個性咖啡館酒吧林立,這些新店與屹立不倒的老字號相映成趣,形成新加坡獨有的街頭文化魅力。

冼星海與養正學校

養正學校

歷史達百年的養正學校,原址位於安祥山,著名音樂家冼星海戰前曾在養正念小學。

創作《黃河大合唱》的著名音樂家冼星海,大約在1911年前後,隨母親流落新加坡。當時的冼星海大約六七歲,先後在聖安德烈和養正學校上過學。

芽籠35巷徐悲鴻寄居的江夏堂

《放下你的鞭子》

坐落在芽籠35巷16號的江夏堂,也就是今天的新加坡黃氏總會,早年是富商黃曼士的住宅。黃曼士酷愛藝術,疏財好客,並愛收藏字畫古董,與中國當代美術大師徐悲鴻有厚交。上世紀20年代初,徐悲鴻從巴黎來到新加坡,住在黃曼士所建的住所「江夏堂」。黃曼士還將二樓前端客廳闢為悲鴻畫室。名畫《放下你的鞭子》就在這裡誕生。

現南洋黃氏總會

兩層英式住屋「江夏堂」,上世紀50年代歸南洋黃氏總會所有。住宅按英國人設計習慣,設在園地中央,花草樹木環繞,清幽、花香繚繞。現在的江夏堂整座建築保存得還是相當完整,可以零距離觀看徐悲鴻當年的起居處,唯一的遺憾是這裡沒有徐悲鴻的作品真跡。

老舍在華僑中學任教

著名作家老舍,與新加坡也頗有淵源。

華僑中學

1924年老舍遠赴英國,成為倫敦大學東方學院華語系講師。1929年他離開倫敦,來到了新加坡。在倫敦期間,老舍讀了許多康拉德關於南洋的作品,發現作品中多是白人主角,有時候甚至把南洋寫成「白人的毒物」。老舍想反其道而行,他想寫華人在南洋辛勞的故事。在一些文章中,頗能感覺到老舍對華人在南洋耕耘的事跡,有相當浪漫的民族自豪感。

老舍曾在新加坡居住近半年,任教於華僑中學,並創作了以新加坡為背景的小說《小坡的生日》。

有這麼多的文人雅士都曾在新加坡居住,

我們也不妨去欣賞下他們的作品,

找找新加坡舊時光的痕跡。

本文內容整理自新加坡《聯合早報》。