魚尾獅

雖沒有法國巴黎艾菲爾鐵塔參天巨人般的高度,新加坡的地標魚尾獅(Merlion)身高八米,矗立在濱海灣(MarinaBay),眺望海面的雙眼炯炯有神,散發著自信魅力;嘴裡吐出水柱,氣勢如虹;上揚的嘴角,流露的是自在祥和。這是魚尾獅塑像的非凡狀貌,也象徵了新加坡這個從漁村發展起來的國家,在建國道路上的信心與從容。

「獅頭魚身」的由來

魚尾獅的外形初稿由新加坡范克里夫水族館(Van Kleef Aquarium*),館長布侖(Fraser Brunner)於1963年為新加坡旅遊促進局所設計,獅頭象徵傳說中11世紀山尼拉烏他瑪王子在淡馬錫(後其將之改名為「新加坡拉」)島上發現獅子,魚尾則象徵新加坡從一個小漁村發展而來。

*註:它是新加坡第一家開放給公眾參觀的水族館,1955年設立,1996年已關閉

1964年至1997年期間,魚尾獅是新加坡旅遊促進局(1997年易名為新加坡旅遊局)的標誌,該局在1966年取得魚尾獅的註冊商標權。時任總理李光耀決定把標誌塑造成立體的雕塑,希望這尊塑像能和丹麥哥本哈根的美人魚銅像一樣,成為聞名遐爾的標誌。

魚尾獅塑像的藍圖由畫家關世強所繪。多才多藝的關世強在新加坡教育發展史上也是個重要人物,曾任教育部常任秘書與提學司,以及新加坡大學校長等職務。

雕塑家林浪新則受委負起雕塑魚尾獅的重大任務。歷經九個月的製作期,魚尾獅塑像在1972年8月完成,同年9月15日由總理李光耀揭幕。大家所熟悉的新加坡地標魚尾獅就此誕生。

雕塑家的傳世之作

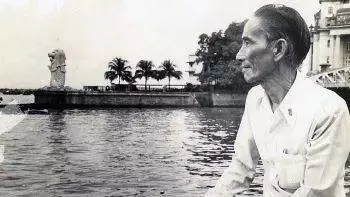

雕塑魚尾獅的林浪新先生

雕塑魚尾獅的林浪新1916年出生在馬來西亞砂拉越州城市古晉,早年在不同地方漂泊,包括中國大陸、香港、印度尼西亞、泰國和越南,還在馬來西亞柔佛的嗎咯(Bekok)當過小學校長,來到新加坡開創雕塑事業後遇到新馬分家,他選擇留下來,把原名「南星」改為「浪新」,取意「流浪在新加坡」。

林浪新在1967年設計了新加坡首批一分錢硬幣,也在1970年由新加坡旅遊促進局主辦的工藝與設計比賽中贏得獎項。他獲得雕塑魚尾獅的任務時已50多歲,雖然之後也有其他作品,但毫無疑問的,魚尾獅塑像是這名雕塑家最著名的傳世之作。

林浪新的次子林比汶在新加坡是頗有名氣的舞蹈家。他在2002年與2012年配合魚尾獅周年紀念,接受了報章採訪,並透露了許多關於其父與魚尾獅鮮為人知的事。

林比汶說,那個年代吃藝術這行飯並不是容易的事,父親雖然已有一定名氣,但一家人的日子過得並不寬裕。父母親生了三個兒子和五個女兒,一家人住在安祥山的木屋,1967年才搬到惹蘭紅山的三房式組屋。他記得父親接到魚尾獅這個大項目時,全家人都非常開心。

根據當年的報道,魚尾獅耗資16萬5000新元,林比汶說他不清楚父親的酬勞是多少,他只記得大部分的錢是用來購買材料,為了省錢,除了請兩三名助手之外,父親也發動全家人來幫忙製作魚尾獅。

魚尾獅塑像高八米,重達70噸。它由多層材料重疊製成,最外面一層是上海石膏。林浪新在製作塑像時傾盡心力,他先用塑料泡沫按照藍圖製作了立體的小型魚尾獅,還參考了其他國家傍海的雕塑如美人魚像和自由女神像。同時,這尊魚尾獅的嘴角上揚,面貌顯得和善,柔化了原本剛猛的神態。

林浪新以魚尾獅塑像為傲,出門時總喜歡在左邊衣領別上一枚金色的魚尾獅別針。他在1987年因病過世,當音樂和華文教師的泰僑妻子鄭潤秋則在兩年後過世。

文字內容和圖片摘自

新加坡心想獅城:http://www.visitsingapore.com.cn/see-do-singapore/explorers/subaraj-rajathurai/