新加坡,東南亞馬來半島南端的一處氣候宜人的熱帶島嶼。這個城市國家占地710平方公里,有華人、馬來人、印度人和歐亞混血人等四大族群,共約500萬人民居住。聖淘沙島上的魚尾獅雕塑,已經成為大多數人提起新加坡腦海中浮現的第一個畫面。

早在20世紀60年代,新加坡就享有「亞洲四小龍」之稱,引領亞洲經濟騰飛。如今,新加坡又以世界金融、貿易中心的身份在國際上大放異彩。

世界級的基礎建設、遍及全島的完整運輸系統、朝氣蓬勃的商業環境、充滿活力的居住空間,以及深受新加坡四大族群影響的富饒文化,共同造就了這個魅力獅城。

那麼,為什麼把新加坡叫做「獅城」?

今天我們就來探究「獅城」的奧秘。

有關新加坡最早的歷史記錄,可追溯至公元3世紀。當時,新加坡所在位置已有土著居住。對此,東吳將領康泰所著的《吳時外國傳》有所記載,並將其描述為「蒲羅中」(Pulau Ujong),意為「半島末端的島嶼」。

到了公元1298-99年,首批移民落戶於此,並將這座城市命名為淡馬錫(Temasek),取爪哇語中「水鎮」之意。淡馬錫歸屬印尼室利佛逝王朝,1365年的《爪哇史頌》中有可追溯的最早對該名的記載。

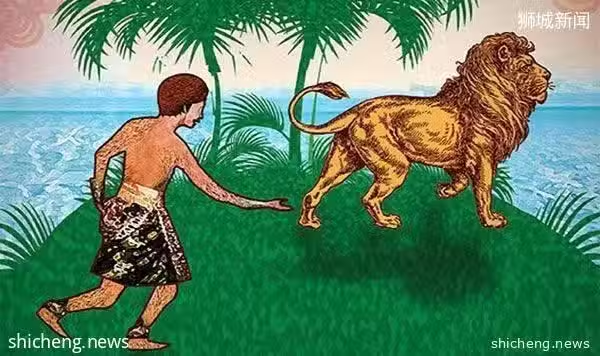

公元14世紀,一位王子的意外造訪給這座城市賦予了新的名字。

相傳,巨港(即室利佛逝首都)王子山尼拉·烏他馬(Sang Nila Utama)外出狩獵在海上遭遇風暴,船隨著風浪漂至一座無人小島。在島上,王子發現一隻從未見過的猛獸,它頭黑胸白、身體紅色、行動敏捷。王子將其視為吉兆,決定在此地建造城邦,並命名為「Singapura」,取梵文中「simha」(獅子)和「pura」(城)二字。

缺少史料記載,傳說真假難辨,但古老的獅城卻就此留名。由於位於馬來半島最南端——海上航線的天然交匯點,新加坡很快崛起成為繁榮的海上貿易中心。中國平底帆船、阿拉伯三角帆、葡萄牙戰艦和布吉縱帆船等都途徑此地。

之後的數百年里,獅城多次易主,在戰爭與和平的交替中野蠻生長。最終在簽署《1965年新加坡獨立協議》後的1965年8月9日,新加坡脫離馬來西亞聯邦,成為一個民主獨立的主權國家。

獅城的故事還在繼續,如今的新加坡正在以國際化大都市的身份展開新的篇章。如您有興趣,歡迎到新加坡走走看看,親身體驗這個國家的生機與活力。