新加坡每一個年代的店鋪屋都各具特色。它們不僅僅外觀上美觀,也與歷史和文化緊密關聯,新加坡的回憶都是包括在這些建築物裡面,這就是它們的社會價值。

早期的新加坡,大部分市區內的老百姓都住在店鋪屋裡。店鋪屋的設計,就跟多元種族社會有著一定的關係。

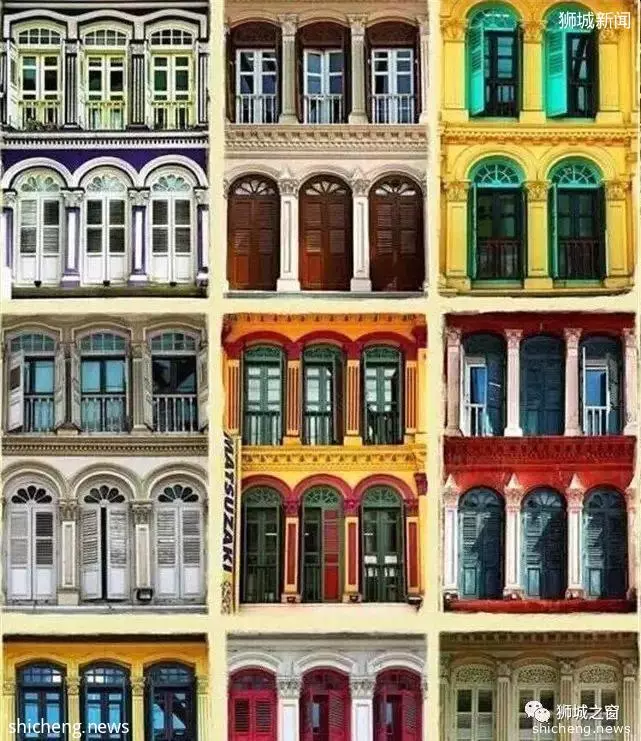

在新加坡的一所店鋪屋裡,可以看見西方建築物的影子,當中也可以有中國建築的構件,甚至同時可以看到一些馬來建築風格……就好像我們的語言,混合、摻雜了很多不同的風格。

至於店鋪屋常見的五腳基、百葉窗和天井,它們都具備了實用功能。

新加坡天氣炎熱,太陽猛烈,有時又會下起傾盆大雨。店鋪屋前的五腳基就正好為行人遮鳳擋雨。至於百葉窗和天井,它們都有通風的作用。店鋪屋裡面又深又長,如果沒有在中間再開窗來取光、通風的話,住在裡面的居民根本沒有辦法感到舒適。

過去的店鋪屋表面上看起來也很美觀,但卻無法解決人們真正的店鋪屋問題。很多時候,店鋪屋一層裡面就住上了七八戶人家,衛生水準並不理想。

當年為了改善的居住環境,英國殖民政府於1927年成立了新加坡改良信託局,並開始建造以現代主義為主的新型住宅。新型住宅強調形式跟功能的配合,建築物不可以有無謂的裝飾,要用簡潔的方法來表達美感,擺脫過時的建築式樣的束縛,強調實用性。它們雖然沒有裝飾,但是建築師利用了如弧形樓梯這些實用的設計,為建築物賦予美感,同時也不失實用價值。

式樣簡樸的60年代建屋局初期店屋,藏著許多人的童年回憶。雖然它們外觀統一,但是真的改善了人民的居住環境。它的美在於它的務實。因為(建屋發展局)資金有限,又要建得快、建得多,能給人民帶來衛生、清潔的居住環境,這已經是一幅很漂亮的圖畫。

店鋪屋的美來自它跟附近環境的關係。很多店屋區都有很妥善的規劃,鄰里內有各種設施,為人民的日常生活帶來方便。

七八十年代開始,後現代主義崛起,後現代建築師對於現代主義的觀點和風格有所懷疑,他們覺得建築物可以採用裝飾、具象徵性,而且要跟現有環境互相配合。也許建築師受到後現代主義的影響,店鋪屋也有了具地方色彩的裝飾。

此外,建築師也在屋頂下工夫,令店屋看起來高低有致。建築和建築之間的空間也得到充分的利用,如增設一些休息角落和涼亭等設施,以及在園景的設計上也下工夫,使環境更加宜人。這些改變,使每個店鋪屋區都各有特色。