新加坡,南洋花園城市,沒有走進她,以為和上海、深圳、香港沒有太大區別,鋼筋混凝土,水泥森林而已。只有穿行其間,才會明白什麼叫國際大都市,不同的膚色、不同的語言、不同的信仰,各自為陣的族群異常和諧的生活在一起,廟宇、印度寺、清真寺,可以在一條街上矗立,這就是文化交融的魅力。

每個民族有自己獨特的文化,對應獨特的美食。說起新加坡美食和民族文化的淵源,第一個映入腦海的是娘惹菜。娘惹,這個嬌俏的名字,用來呼喚馬來西亞人和華人聯姻後生下的女兒。華人對食材的精挑細選結合馬來文化的奔放刺激,調配出這樣的美食,口感豐富,五味陳雜,色彩鮮艷。

到新加坡第一晚, 就去位於克拉碼頭的網紅店珍寶坊,品嘗國菜辣椒蟹。作為早期移民卸貨的碼頭,如今發展成娛樂天堂, 酒吧、餐廳、表演,各種美食、各國遊客、各種目的,在這裡碰撞和交匯。

辣椒蟹是本土菜偉大的發明,傳承了娘惹菜的豐富口感。如同粵菜師傅以做好白切雞為榮,新加坡知名廚師之間的較量,從這道辣椒蟹開始。

等待許久,一盤紅彤彤的辣椒蟹端上來,選取新鮮的帝王蟹,爆炒後澆上醬汁,酸甜可口,辣味適中。雙手抄起一隻豐滿的蟹腿,汁液在唇齒間流淌。美食當前,無需矜持。

漫步小印度,有種來到孟買的錯覺。一路是帶彩百葉窗的二戰前建築,滿大街芳香的花環,成堆的香料,店鋪售賣金燦燦略顯誇張的黃金飾品,身披鮮艷沙麗走過的美女,寶萊塢歡快的音樂,頗具異域風情。

新加坡曾是英國殖民地政府流放印度罪犯的地方,現在是印度人移民海外最多的城市。

印度美食獨特奇異,街頭買了一個麵餅,類似新疆的饢,口感比較鬆軟。走進一間印度神廟,剛好在舉行儀式,僧侶在信徒眉心上輕輕點上硃砂表示祝福。一個僧侶抬出一桶菜,濃郁的咖喱香,看到我渴望的眼神,分了一碗,咖喱豆子羹,典型的印度餐,美食是眾多儀式中不可缺的一環。

在小印度享用午餐,感覺香料的神秘口味在每一道菜中體現出來,習慣清淡口味的我,淺嘗輒止就好。

隱藏於鬧市中的佛牙寺,唐朝建築風格,供奉了釋迦牟尼佛牙舍利。置於信徒捐資重達320公斤黃金打造的塔里。見過布達拉宮的奢華,也被這金光耀眼的舍利塔折服。佛祖是否就喜歡這種金碧輝煌的感覺呢?

信徒的虔誠和穩定的政治,為佛教聖物提供良好的佑護。

漫步唐人街——牛車水,仿佛來到民國影視城,武館、當鋪、小洋樓、繁體字、人力車。新加坡75%為華人,以福建和廣東人為主,華人聚集地,可以吃到祖國的風味。

走進一家米其林餐廳——文東記,品嘗海南雞,沾料可口,肉質滑嫩,滿足了挑剔的中國胃。遇到一對移民這裡的順德夫婦,談起生活的種種艱辛,問他們想回國不,卻搖搖頭。

即使在金沙酒店,也能嘗到地道的肉骨茶,茶非茶,是一種藥材和排骨熬制的湯。藥材有當歸、枸杞、黨參、甘草等,往往加入較多的白鬍椒。

俗話說,海水到處,就有華人。下南洋的祖先們,特別是充當苦力的先輩,創造了肉骨茶,用來適應熱帶地區氣候以及長久體力勞動補充能量。勞作一天,嘆一碗熱騰騰的肉骨茶,才有了奮鬥的動力。

馬來人是這裡第二種族,文化體現在宗教上,街頭隨處可見包著頭巾的年輕女性、伊斯蘭教經文和蘇丹制度。

偶遇一間粉紅色,小巧精緻的清真寺,進去參觀,被贈送古蘭經教義,無論是印度廟還是清真寺,對遊客都比較友好。

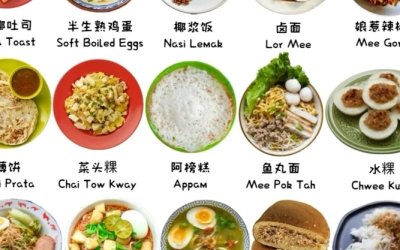

馬來美食有椰漿飯、沙爹肉串、馬來摩摩喳喳。跟著本地人品嘗叻沙,融合福建蝦面和東南亞香料,任甜、咸、辣在齒間撞擊。吃完面,以咖喱汁湯混合椰漿的麵湯也是能滋滋有味的喝完。

很多菜品,逐漸淡化了發源地的風味,而吸收各民族特色,融合成獨具風格的新加坡菜。

在一座頗具南洋風情的小樓,聽著懷舊音樂,來一杯老咖啡,香氣淡淡,不甜不澀。腦海中迴蕩著《霧鎖南洋》歌曲:重重迷霧鎖南洋,帶希望努力墾荒,用理想創造新理想,霧起在南方,霧落在南方,朝陽一出迷霧消散.......

無論是深度游還是匆匆路過,新加坡都是值得打卡的地方,繁華的都市、融合的民族、地道的美食都具有誘惑力。不斷交融的多民族美食,見證了歷史與文明。

假如有機會,你會去新加坡覓食嗎?