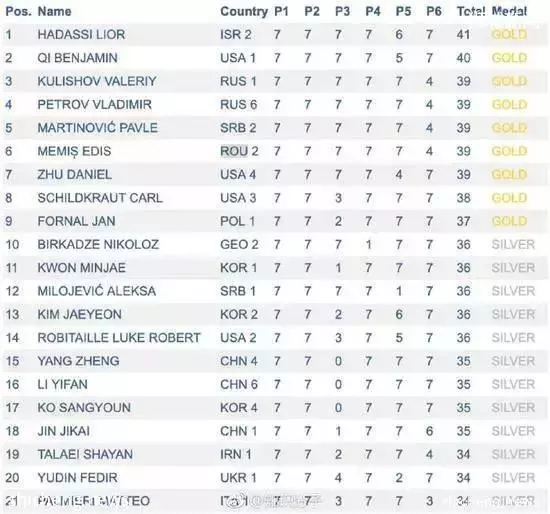

2月25日,第11屆羅馬尼亞數學大師賽(簡稱RMM) 閉幕。

成績揭曉,以色列選手成績名列第一併獲得金牌,美國代表隊獲得了三塊金牌,俄羅斯代表隊獲得了兩塊金牌,塞爾維亞、羅馬尼亞以及波蘭代表隊各獲得一塊金牌。

而中國隊無一人獲得金牌,最好成績是獲得銀牌的第15名,總成績排名第6。

有不少人認為,這是中國在奧數項目競爭上的又一次慘敗。話雖然說得誇張,但這種憂慮卻是有充分理由的。

在分量極重的國際數學奧林匹克(IMO)比賽中,過去拿冠軍拿到手軟的中國隊,已經有連續4年沒有拿到冠軍了。

難道華人在智力競賽上處於弱勢了?答案當然不是的。因為小紅點新加坡為我們做了一個很好的示範。

在去年的7月到9月之間,新加坡的學生代表隊至少在五個國際性的賽事中取得了非常好的成績,這些比賽有數學領域的,物理領域的,也有化學領域的。

新加坡的教育有多強,看看新加坡的學生就知道了;新加坡的學生有多強,看看他們在國際比賽中拿過的獎就知道了。

1、在北京舉行的全球青年物理學家錦標賽上,新加坡代表隊從32個參賽國家和地區中脫穎而出,獲得了總冠軍。

2、在葡萄牙首都里斯本舉行的第49屆國際物理奧林匹克競賽中,新加坡代表隊獲得四枚金牌和一枚銀牌,在87個參賽國家和地區中排名第三。

3、在加拿大魁北克舉行的第15屆國際地理奧林匹克競賽中,新加坡代表隊獲得了一金兩銀一銅,在43個參賽國家和地區中排名第二。

4、在伊朗德黑蘭舉行的國際生物奧林匹克競賽中,另一支新加坡代表隊獲得三金一銀,在68個參賽國家和地區中排名並列第三。

5、第50屆國際化學奧林匹克競賽在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發和捷克首都布拉格舉行。新加坡獲得兩金兩銀,在76個參賽國家和地區中排名第六。

6、在羅馬尼亞舉行的國際數學奧林匹克競賽中,新加坡代表隊在107個參賽國家和地區中名列第八。

到底新加坡政府是如何培養學生們的各方面能力呢?

▋1、「會唱歌的樓梯」先開腦洞

兩次創意課程的主題都是「未來城市設計師」:即為新加坡未來發展出謀劃策,探究人文、交通、食品、環境等6大城市生活領域存在的核心問題,並通過「設計思維方法」這一風靡海外中小學的創造力訓練方法,最終設計一款產品,策划具體的營銷方案。

課程甫一拉開帷幕,導師們首先給孩子們分享了一些讓人腦洞大開的國際設計案例。其實一項便是瑞典「鋼琴樓梯」。

(鋼琴樓梯,當人們走上樓梯,每走一個台階,就相當於按下一個琴鍵,揚聲器就會播放出相應的音調,不同階梯發出不同的音調)

新加坡的導師們給中國孩子分享的這些案例,想表達兩個意思,一是,設計思維不等同於設計(下文新加坡國家設計中心理事長視頻有詳述),二是,如瑞典鋼琴樓梯的設計所倡導一樣,Fun can obviously change behavior for the better(趣味性可以促使人們的行為往更好的方向發展)。

想一想,我們在中國很多城市上下班時間擁擠的地鐵電梯旁看到的標語「走樓梯鍛鍊身體」,究竟起到了多少引流作用呢?

▋2、專業的任務卡,遊戲化思維

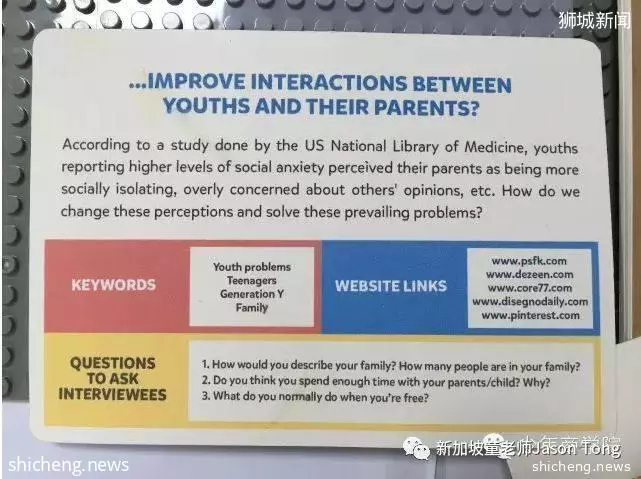

遊戲化思維是國際創意創新教育中很重要的通用方法。新加坡導師們在工作坊中,給中國孩子使用的任務卡,是為本次項目定製的,非常專業。

(這張任務卡的核心內容是:有什麼創意的方法可以改善親子溝通?)

任務卡上的任務有:如何使兒童上學更安全?如何鼓勵人們多鍛鍊?如何讓代溝問題減少,改善親子溝通……

這些問題聽起來很容易是嗎?實際上仔細想一下,這些「小問題」,其實是大課題。是從國家到企業到學者,在思考的命題。好的設計,是發現人們習以為常卻存在瑕疵甚至巨大漏洞的產品細節或服務,然後改進它。(中國學生在新加坡國家設計中心Design Singapore。)

▋3、戶外採訪,每個孩子都需要這場「探險」

設計思維中最重要的環節之一就是「同理心」(Empathy),就是我們本文說的「小事」——換位思考。加上這次創意課程的主題是為新加坡設計,所以外出採訪一定是孩子們的必修課。

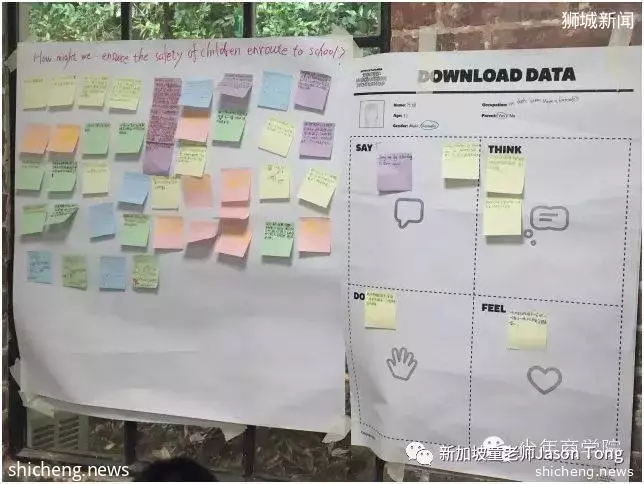

同學們到新加坡的商場、街頭等地採訪。每個小組必須緊緊圍繞自己想解決的問題。而且有時間和數量約定:在1個小時內,至少採訪20個年齡各異的人,收集他們的反饋意見。

出發前導師們也給了建議,鼓勵那些相對內向的孩子張口說話:先介紹自己,禮貌說占用你一分鐘的時間,然後開始提問;譬如問「當你閒下來的時候您一般會……?」這種具象的問題好過「你最喜歡的放鬆方式是什麼?」……

(孩子們採訪時用的筆記本,設計非常簡單,大塊留白,方便孩子們記錄。每個採訪對象記在一頁紙上)

在異國他鄉,主動與陌生人搭腔聊天,對於同學們來說不亞於一場「探險」。但這樣的探險,是每個孩子童年時代必須經歷的。

其中一位少年商學院的小學員,英文並不好,一開始只負責「抓人」讓自己的組長去問。終於碰上個不「買帳」的採訪對象了,指名說「I want you to ask the questions!(小朋友,我只讓你採訪)」,不得已,他只好硬著頭皮,用零碎的英文單詞生生湊了些句子。但受訪對象並不介意。相信這樣的經歷對孩子的成長非常有裨益,這也是新加坡導師們的初衷……

(不管中文還是英文,不管英文水平,邁出第一步很重要)

▋4、最狠一招:30分鐘想出100種方法

採訪歸來,同學們開始做「用戶畫像」。這聽起來很專業,操作起來其實十分輕鬆有趣:準備一張大白紙,從所有被採訪的人當中,選出四個有代表性的,仔細分析他們的信息,分別放進白紙上say、think、doing、feel這四個格子裡:

然後把上面提到的四個典型代表身上所有的特點,集中到一個人身上。由此,同學們能迅速理清自己要幫助的對象的特質,更好地站在那個人的立場。

但在用戶畫像之後,導師團們發布了一個瘋狂任務:頭腦風暴,根據採訪的收穫,每個小組必須在30分鐘內想出100個方法,解決他們鎖定的對象正在面臨的問題……

一開始,所有同學都驚訝了,但在導師一再鼓勵下,最終所有小組都想出了30個、40個,甚至50個方案。

新加坡的導師團隊事後對少年商學院聯合創始人Evan說,這些中國少年們的表現,已遠遠超過了他們過往學生。要知道,之前的學生可都是新加坡創意設計領域的設計師或專業學生。

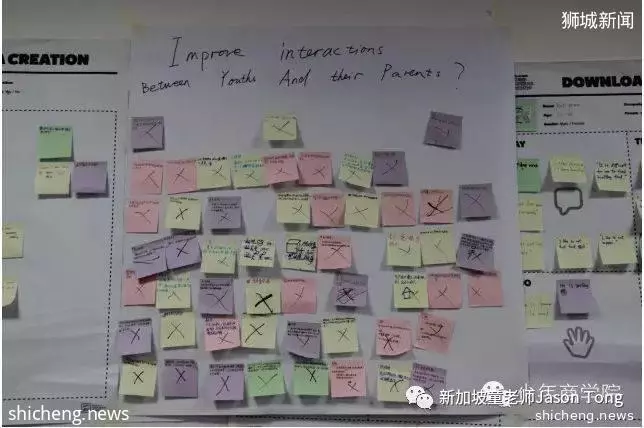

▋5、「潑冷水」:創意越多越好,但最後一定要會篩選

同學們所有的點子被寫在彩色貼紙上。但是正當一些同學為自己的點子之多感到小傲驕的時候,「冷水」來了。導師們很認真地告訴大家:為他人設計,為用戶設計,就要篩選需求和創意,聚焦最核心的一個問題,去解決它,而不是面面俱到。

於是同學們開始為自己的想法打叉。這其實是一個殘酷的過程。但是非常有價值。太多的家長和教育工作者,引導啟發孩子們的創意。這並沒有錯,但是如果創意僅僅等於天馬行空、不篩選、不動手,就有失偏頗了。

(幾十個創意經過小組討論和篩選,只留下了1-2個,成為設計方案的核心。設計思維強調的不是創意本身,而是篩選創意,發現真問題,然後動手,解決問題。)

看看孩子們採訪之後、篩選過後的一些創想吧:比如解決人們不愛運動的問題,一個小組便提出,應該發明一台「到點了,就會自動站立起來的床」,讓人無法賴床……