過了元旦節,就是臘八節了。

臘八節,在農曆十二月初八,也就是本周日。相傳這一天還是佛祖釋迦牟尼成道之日,稱為「法寶節」,是佛教盛大的節日之一。臘八節的習俗有很多,每個地方都有些差別。臘八節的習俗中,關於吃的不少!

臘八粥

臘八這一天有吃臘八粥的習俗,臘八粥也叫七寶五味粥。我國喝臘八粥的歷史,已有一千多年。

臘八蒜

臘八蒜就是在陰曆臘月初八的這天來泡製蒜,是北方,尤其是華北地區的一個習俗。原材料就是醋和大蒜瓣兒。

臘八豆腐

臘八豆腐是安徽省黟縣地區民間傳統小吃之一,節日食俗。在春節前夕的臘月初八,家家戶戶都要曬制豆腐,民間將這種曬制的豆腐,便稱作「臘八豆腐」。

臘八面

臘八面,流行於陝西關中地區,在陝西省渭北一帶的澄城地區,臘八節一般是不喝粥的,每年的農曆臘月初八早上,家家戶戶都要吃碗臘八面。

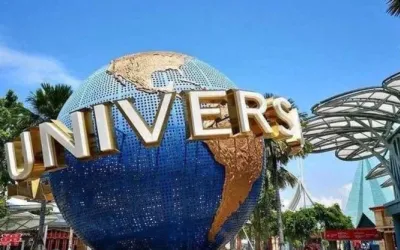

說到臘八,不得不想起華人居多的新加坡。新加坡也會過一些傳統的中華節日,例如春節、中秋節、端午節,但是臘八節是不過的。雖然同是華人,但是新加坡的華人與中國傳統文化已經有了距離了,要想感受到濃厚的中華文化氛圍,或許只能在當地的華人會館中感受到。

華人會館是新加坡重要的一種團體,它的歷史可以追溯到新加坡建國以前。

華人初到僑居地時雜居於牛車水一代。基於相同地緣,漢語方言及血緣的凝聚力和認同感,華人形成了五大幫群:福建幫,潮州幫,廣東幫,客家幫,海南幫。

在英國殖民時期,殖民政府基本上採用的是以華治華的手段,指定了一些華人的領袖來管理華社。所以,華社是屬於一個半自治的狀況。他們組織的方式是通過一些民間組織來互相照顧自己,例如處理同伴的喪事。

因此,這些組織很多時候是個宗教組織,後來再發展成宗廟,或者是從這些照顧善後的組織裡面,再發展成同鄉會館和宗親會館,以便彼此之間互相照應。經過時代的演變,華人在經濟和教育上都有了顯著的成長,一些實力雄厚的華商開始發起了跨越幫群的社團組織。

這些包括了成立俱樂部 (例如怡和軒),商會(例如新加坡中華總商會)。1906成立的新加坡中華總商會是華社的最高機構,自成立起就背負著為華人爭取權益的責任。二戰時期,新加坡華人曾透過商會來籌款捐賑物資,幫忙受難中的中國。

在20世紀60年代初,新加坡慢慢的爭取到了自治。新加坡政府採取了許多使種族和諧的政策,讓大家不分種族,不分宗教的一起生活。所以,當時新加坡政府並不太鼓勵這些會館。

華人慢慢地由僑居轉向了定居,在新加坡落地生根。隨著國民意識與認同感的加深,會館也慢慢地走向了衰退,而這些會館的組織功能也逐漸被政府取代。

現今的會館雖不如以前來的重要,但仍然扮演著傳承中華文化的作用,尤其是讓年輕的一代了解自己的文化根源及加深文化認同。

在新加坡的會館中,比較有名的有這樣幾所。

應和會館

創立於1822年(即新加坡開埠3年後),是新加坡第一個客屬團體,僅次於寧陽會館,為新加坡歷史第二悠久的地緣性華族社團。

應和會館創建之初叫「應和館」,1827年在現址建造館宇,也是創建後唯一沒離開原址的古老會館。1998年,新加坡古蹟保存局將這棟具有歷史意義的會館列為國家古蹟進行保護。

應和會館的正廳奉祀關聖帝。當年嘉應州社群是廣客幫的主要成員,他們聯合異姓兄弟組成了應和會館,強調互助合作。祭祀關聖帝旨在敦促同鄉子弟效法關公,心存忠義,同甘共苦。

福建會館

名氣最大,實力最強的新加坡福建會館。新加坡人所說的「福建人」,其實指的是「閩南人」,也就是說「福建人」並沒有包括在「閩南地區」以外的福建人士。「新加坡福建人」構成了新加坡華人當中的41%,是新加坡華人社區當中最大的群體。

宗鄉會館聯合總會

新加坡宗鄉會館聯合總會成立於1986年1月27日,是由福建會館、潮州八邑會館、廣東會館、南洋客屬總會、海南會館、三江會館、福州會館七大會館共同發起的。

它的成立,不僅實現了185個宗鄉團體在1984年12月的「全國宗鄉會館研討會」上所表達的共同願望,也為當年會務活動陷入低潮狀態的宗鄉會館帶來新的希望。

自成立以來,會館一直肩負著帶動華人社會,推展華族文化事業,發揚華族優良傳統的神聖使命,成為華人宗鄉團體 的最高領導機構。