這個月,國際知名藝術家奧拉維爾·埃利亞松來新加坡了!

這是他首次在東南亞舉辦個展!此次作品展「Your curious journey」從感知、視角、地點三個維度,激發與他人同步的愉快體驗、 與「美」邂逅時發自內心的喜悅,以及生活於氣候危機中的焦慮。

此次作品展「Your curious journey」,從感知、視角、地點三個維度,激發與他人同步的愉快體驗、 與「美」邂逅時發自內心的喜悅,以及生活於氣候危機中的焦慮。

感知

埃利亞松密切關注我們感知周圍世界的不同方式。他在作品中對物理進行了有趣的實驗,探索了表象和體驗之間的差距。這些作品不僅僅是藝術品,還可以被視為視覺悖論、科學實驗。

《雙螺旋》

一根捲成雙螺旋形狀的鋼管。雕塑由發電機驅動,當啟動時,一 半的螺旋上升,另一半緩緩下降。看似正在移動,但雕塑卻寸步不移。在眼睛所及的高度,雕塑的雙螺旋形式與眾不同,讓人想起脫氧核糖核酸(DNA)的有機結構。

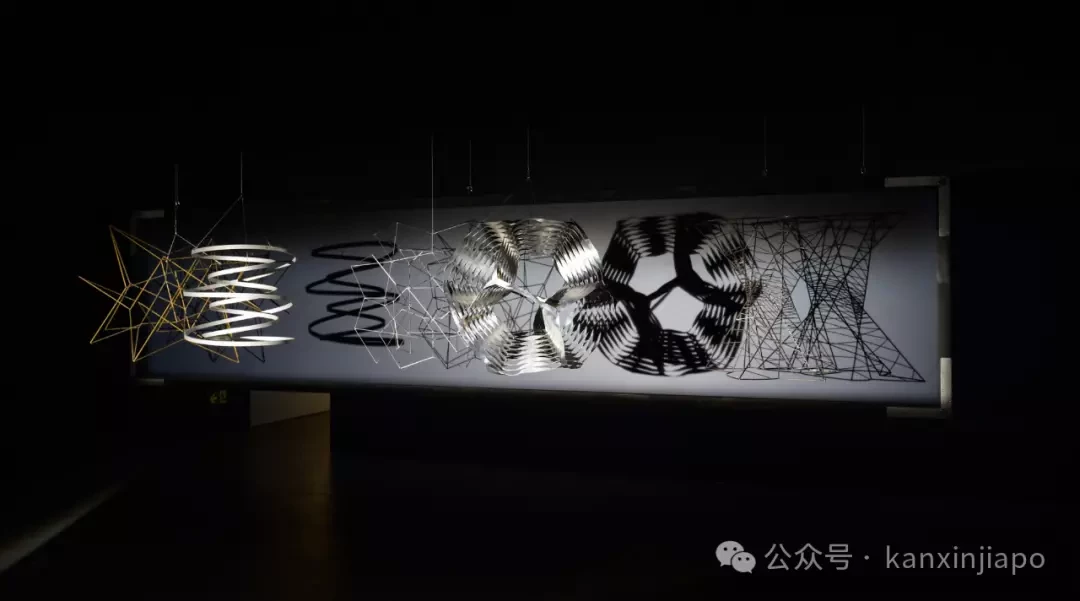

《生命沿線而生》

走進投影螢幕的背面,陰影沿著水平線投射在螢幕上。這些陰影提示觀眾螢幕背後存在某些物品。當物體模型沿著中心軸緩慢旋轉時,它們的影子也會跟著旋轉。這種亦步亦趨的動作在圖像和物體之間創造了同步性,提醒我們它們不過是同一枚硬幣的兩面。

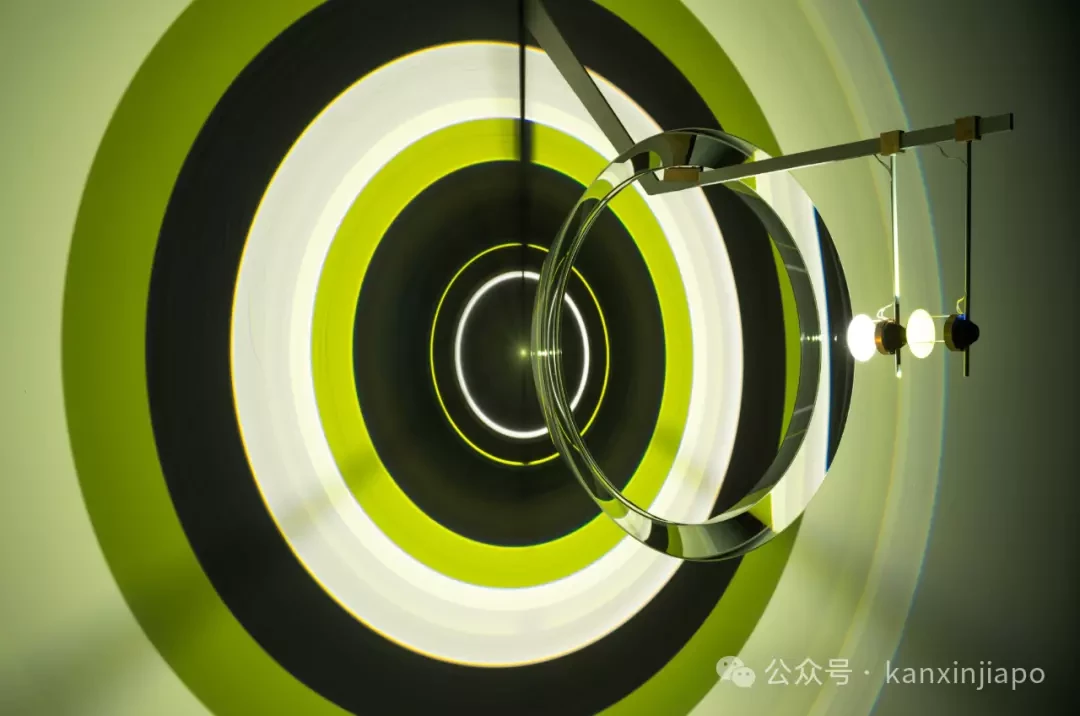

《環星諧振器》

在《環星諧振器》中,光線通過稜鏡透鏡表面照射出來,分散成多個從中心點擴散的圓環。它利用了菲涅爾透鏡的原理,以一片玻璃捕捉來自單一光源的多道外圍光束,從而產生一道強勁的光束。它除了將此科學原理應用於實際用途外,也將其拓展為一種美學體驗。

視角

從詞源上看,「現象學」源自希臘語「phainomenon」(「表象」)。在這個意 義上,我們可以把現象學看作是對表象(與現實相對)以及我們對表象不可避免的主觀體驗的研究,暗示他的作品的意義取決於我們與作品之間的直接接觸,提醒我們自身在創造對世界及其事件的體驗時,扮演著積極的角色。

《通風機》

一台懸掛在天花板上的電風扇,扇葉轉動時,電風扇排出空氣,空氣的對沖繼而讓風扇往相反的方向移動。電風扇在展廳內不停地旋轉,其擺動循環的模式周而復始。雖然風扇的運作是恆定的,但它的擺動方式是不穩定不可預測的,是一項能讓我們感知空氣等無形元素的有趣研究。

《多重影子屋》

一系列獨立的房間中,呈現多種色調燈光,如藍色、紫色、黃色和綠色。當我們進入這些房間時,我們的身形會被投射到半透明的投影螢幕上,形成一系列閃爍的影子,因此可以將這件作品視為真人大小的皮影戲舞台,我們可以在上面單獨表演,也可以和其他人共同演出。

《美》

一片看似細雨的薄霧被漆黑空間中的一盞聚光燈照亮。當從合適的角度觀察時,光線的稜鏡反射會顯現出來一道代表「美」的明亮的彩虹。埃利亞松讓「美」的機制一覽無遺,彩虹是獨立存在的,還是因為我們感知而存在?

《由活動定義的物體》

在一個漆黑房間裡,強而有力的水柱僅由頻閃燈照亮,頻閃燈以急促的節奏不停地閃爍。每次的照明時間只有幾分之一秒,我們幾乎無法記錄下水柱迷人、有機和不斷變化的形態,使得作品同時呈現動態與靜態兩面。

《動作顯微鏡》

一部以藝術家工作室為背景的影片,團隊正在進行他們的日常工作: 煮咖啡、檢查藝術品和開會。這些事件看似平凡,卻與藝術密不可分。這種糾葛通過一群舞者的即興表演得以展現,他們 的舞蹈動作與周圍的活動同步。雖然舞蹈演員最初可能看起來與工作室格格不 入,但他們的表演動作逐漸融入四周。

《黃色走廊》

一排單頻黃色燈光照亮了兩個展廳之間的通道。在最集中的時候,光線會使接觸到的一切都變成深淺不一的灰色,從而將我們的視覺光譜限制在大多數人都不習慣的狹小範圍內。在走廊的盡頭,刺目的黃色燈光被從美術館窗戶射進 來的日光所調和,讓我們從被切換的感官體驗中緩緩過渡至原本的狀態。

《立方結構進化項目》

可以參與的樂高城市景觀改造。長桌上堆放著一堆堆白色樂高積木,其中有高聳入雲的摩天大樓,也有充滿想像力的建築群。人們可以在這樣一個開放的空間,自由發揮和展現創造力。

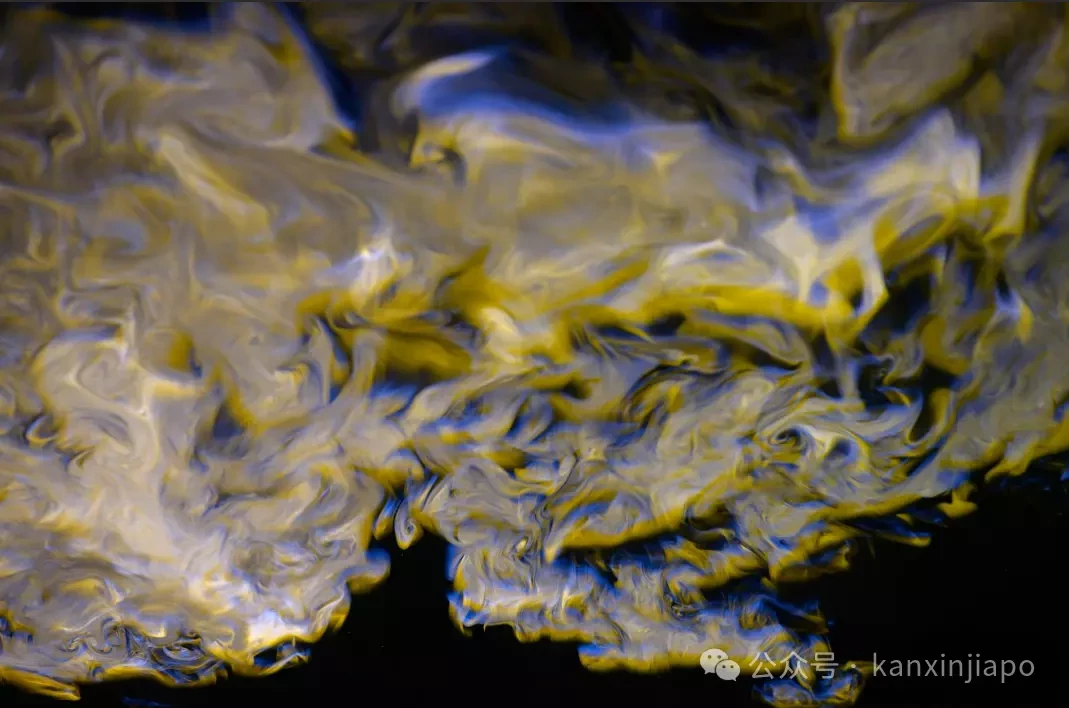

《共視共識》

展廳的天花板似乎同時存在三種物質狀態。乍看之下, 它可能顯得扁平而堅實。經過仔細觀察,這個天花板實際上是一層液態表皮,帶有微小的漩渦和泛起的漣漪。這些效果是彩色雷射與周期性釋放的霧氣結合的結果。通過結合瞬息即逝的材料,占據了物理狀態之間的一個邊緣空間。

地點

雖然對於生活在溫帶的人來說,冰蓋融化可能是令人想起生態衰退的一種表現,但對於生活在赤道地帶,例如新加坡的人來說,它們可能是完全抽象的。我們生活的環境遠非一成不變的景觀,通過重新調整我們的感官,更近距離地傾聽我們的環境,我們或許能夠更加關注他們豐富如交響樂般的聲音。

《冰川融化系列1999至2019》

一系列航拍照片記錄了冰島30座冰川變化的20年。這些印刷品是成對呈現的。每對照片中的冰原都隨著時間的推移明顯消退,露出了更多岩石和被苔蘚覆蓋的大地。儘管埃利亞松在1999年第一次拍攝冰川時並沒有打算從氣候變化的角度展現作品,但在過程中,他意識到了這片地貌的脆弱性。通過對比同一冰川不同時期的面貌,充分顯示了原始環境如何受到人類活動的影響,而這影響也將延續。

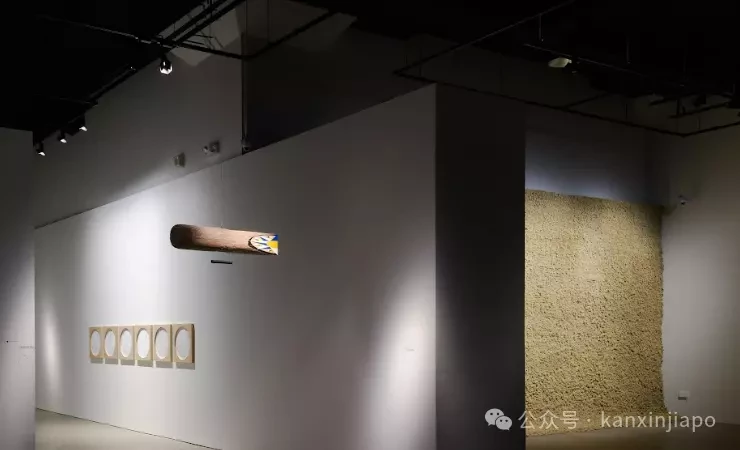

《漂流羅盤》

一根一端削尖並畫上羅盤的圓木,由冰島海岸發現的浮木雕刻而成。羅盤通常出現在地圖或航海圖上,通過指出基本方向,來幫助使用者找到他們所在的方位。羅盤能提供清晰方位和方向的功能,也是埃利亞松為羅盤著迷的原因。

《苔蘚牆》

這件作品是一幅由馴鹿杯苔蘚 (Cladonia rangiferina) 組成的有機垂直地毯,俗稱「馴鹿苔」 的馴鹿杯苔蘚, 是由至少一種真菌和一種藻類組成的共生體,覆蓋了北部苔原和針葉林生態系統的大片區域。在這裡,苔蘚顛覆了原本同質的美術館空間,打破了室內和室外的界限,將大自然其中一個 偉大奇景,直接帶到了訪客面前,讓訪客與一堵活生生、會呼吸的牆面對面。

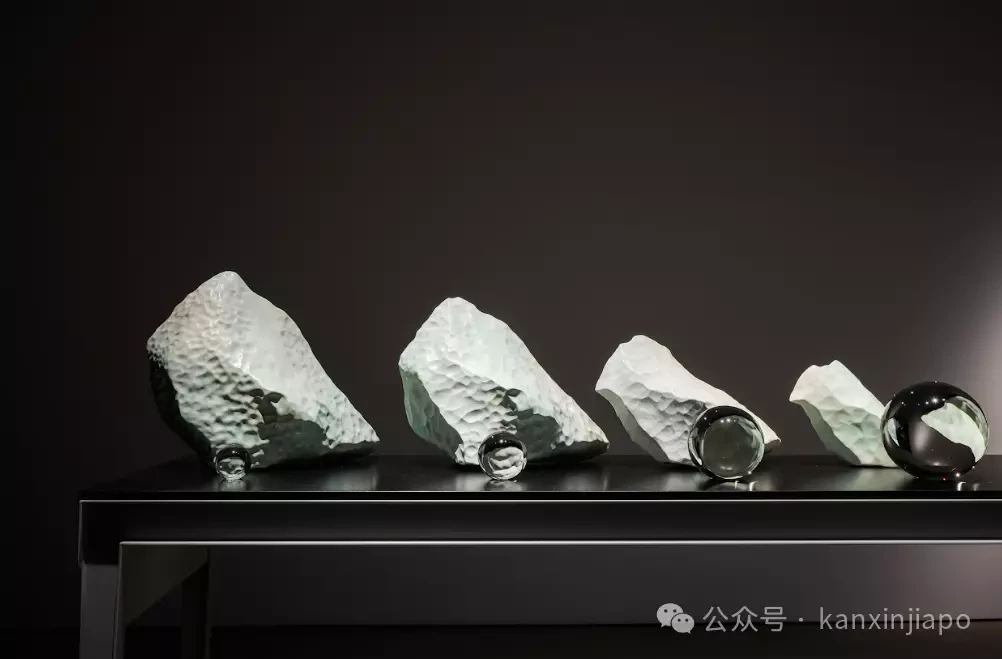

《冰川的最後七天》

此處展示的是最初在冰島南部鑽石海灘發現的一大塊冰塊的不同融化階段。每一個階段皆由青銅鑄造,讓人聯想到永恆。每個鑄件都配有一個透明的玻璃球體,象徵流失的水量。可視化的過程猶如一首輓歌,促使我們思考退化的過程,彰顯了巨大冰川在面對氣候波動時的脆弱。

《距離的地震儀圖像見證(柏林-新加坡,1號至6號)》

藝術家選擇將展示的大部分藝術品通過海運運往新加坡。為了記錄他們穿越陸地和海洋的旅程,這批貨物中包括了6台基礎的繪圖機。在白紙上方,裝置了幾隻被固定在機械臂上的原子筆。這些筆能自由移動,板條箱的每一次顛簸和轉彎都會留下痕跡,從而繪製出一系列獨特的地震儀圖像。

哲學家蒂莫西·莫頓的「超客體」概念為探此次埃利亞松作品的主題提供了 一個框架。超客體指的是在全球範圍內,跨越廣闊時間長河展現的大量現象或實體,超出了人類理解或想像的極限,它不但規避定義、超越地域, 也抗拒分類。

我們使用計算模型、地圖和圖解圖表等數據可視化工具,來了解我們內心和外在難以捉摸的經歷,包括無法解釋的全球重大事件,這些事件就如同超客體,僅僅依靠這些工具可能無法為我們提供全貌。