近年来,新加坡跟中国在教育领域的合作那是越来越火热啦。尤其是在教育国际化领域,双方通过政策支持、校际合作、课程融合还有人才交流等好多方式,搭起了一个全方位、多层次的合作框架。

政策驱动

在2024年,中国教育部发布了《中国教育现代化2035》,着重强调了“教育出海”的重要性。

这份文件鼓励国内高校和民办教育机构走出国门,去海外办学,以此提升国际竞争力。

咱们国家的高校和民办教育机构有了政策撑腰,自然更有底气去开辟海外市场,把国内优秀的教育资源带到国外,也学习借鉴国外的先进教育理念和方法。

同年,新加坡教育部推进“工读文凭项目”,加深了高校和企业之间的合作。

这个项目把教育国际化和就业市场紧密联系起来。新加坡的高校不再是闭门造车式地搞教育,而是根据企业的需求来培养人才。

这样一来,学生毕业后能更快地适应工作岗位,企业也能招到更符合自身发展的员工,实现了教育和就业的无缝对接。

另外,两国的互换奖学金项目一直都开展得很不错。在2023年底的时候,中国国家留学基金委启动了“2024/2025年度与新加坡互换奖学金计划”。

这个计划挑选了10个中国在职人员去新加坡国立大学(NUS)和南洋理工大学(NTU)攻读公共管理、经济学这些硕士课程。为啥选这些人?

就是希望培养出既有国际视野,又有本土实践能力的高端人才。这些人在新加坡学习之后,既能学到先进的管理理念和经济知识,又能把中国的实际情况结合起来。

他们回国后,能在公共管理领域发挥重要作用,这个项目也为两国公共管理领域储备人才开辟了新的途径,促进了学术交流,让两国的教育合作更加深入。

校际合作

2024年的时候,清华大学、珠海科技学院这些中国高校可没少往新加坡跑,使劲推动合作项目落地。

比如说,清华大学跟新加坡国立大学(NUS)在人工智能治理领域达成了合作,一起办了个“2024人工智能合作与治理国际论坛”,还打算把联合培养博士生项目给扩大扩大。

珠海科技学院跟新加坡科技设计大学(SUTD)在推进“3.5 + 0.5 + 1”硕士联合培养计划,学生在国内学3.5年之后,去新加坡做半年科研实践,最后能拿到SUTD的硕士学位。

这类项目,既能让科研资源实现共享,还能通过学分互认、双学位这些机制降低留学门槛,让学生的国际竞争力更强。

2024年,新加坡的“工读文凭项目”又升级啦,鼓励高校和企业一起开发课程。

就像南洋理工大学(NTU)和华为合作开了个人工智能与数据科学实践课程,中国学生能通过交换项目去参加,这样就能提升职业技能,更适应行业需求。

挑战与应对

虽说合作成果挺明显的,可中新教育合作还是碰到了些难题。

新加坡的教育主要使用英语,在课堂上十分重视批判性思维的培养。中国学生长期接受的教育模式可能更侧重于“知识输入”,到了新加坡课堂就需要从“知识输入”转变为“主动探索”,适应起来有一定难度。

为了帮助学生克服这一问题,合作项目通常会增设跨文化适应课程。比如为学生提供“家校沟通服务”和语言强化培训。

“家校沟通服务”可以让家长及时了解学生在新加坡的学习和生活情况,和学校一起帮助学生解决遇到的问题;语言强化培训则能提升学生的英语水平,让他们更好地适应全英文教学环境。

未来展望

2025年,中新教育合作大概会有下面这些变化:

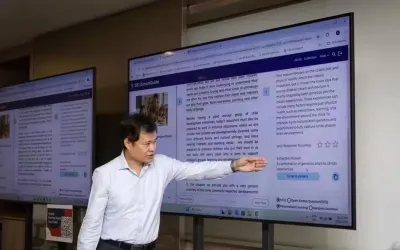

数字化转型:人工智能和在线教育平台的结合,将催生远程联合授课、虚拟实验室等新的教学模式。以清华大学跟NUS合作的“云端科研项目”为例,双方的科研人员和学生可以通过在线平台进行实时交流和合作,打破了地域限制,提高了科研效率。未来,这种数字化的教育模式可能会越来越普及,让更多学生和学者受益。

低龄留学与终身学习:新加坡的基础教育改革(像2025年要推出的低龄留学政策)说不定会吸引更多中国家庭把新加坡当成留学的跳板,同时在职教育、高管培训的需求也会增加。

区域联动:以新加坡为中心,中国高校能够进一步扩大与东南亚国家的教育合作网络。通过“中新 + 第三方”模式,三国或多国可以共同培养东盟区域的人才。比如在课程设置上,可以整合三国的优势资源,开设更符合东盟地区发展需求的专业课程;在师资方面,可以互相交流共享,让学生接触到不同国家的教学风格和知识体系。

中新教育合作越来越深入,这既是两国战略对上了的结果,也是全球化大环境下教育资源共享的必然选择。

从政策支持到校际实践,从课程创新到人才流动,双方正靠着各种各样的合作方式,一起开创国际教育的新局面。以后,数字技术和人文交流融合得更好,中新教育生态说不定能成为亚太地区甚至全球的榜样。