她说,从小红书上,她又交了另外一群朋友,也看见了自己的另一种可能。有不少粉丝私信问她:“你有在做咨询吗?”“可不可以分析下我的孩子适不适合新加坡留学?”

图源:搜狐

“哪怕身份变了,能力没有消失。”

她开始建群、做社群笔记,研究“陪读期间能做什么”,还尝试接一些远程市场顾问项目、参与教育类社群运营,虽谈不上重返职场,但至少有了少许收入,让她感觉自己仍在成长。

“我有时候会想,如果当初没来,是不是现在能过得轻松些?”她顿了顿,“但我也知道,国内那条路,已经不再是我们熟悉的样子。”

她没有答案,也没有确定感。但她知道自己撑下来了——不是靠钱,而是靠不甘、靠责任、靠对孩子未来的坚定。

“我不知道我还能撑多久,但至少现在,我还撑得住,而且在慢慢找回自己的价值感。我们并没有为了孩子牺牲掉了自己,我们只是走进了另一条更曲折的成长路线。”

03 “夹心阶层”的坡式迁徙

BETTER LIFE

除了B和L、林蕙,还有更多人的故事没有被写下。

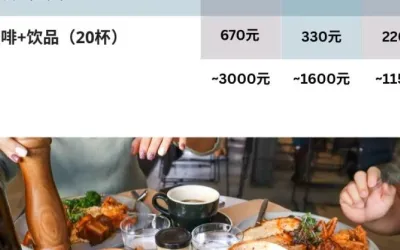

有人在这个热带小红点咬牙扎根,用勤俭持家和时间换身份;有人选择退回原点,回到熟悉的城市、父母身边,哪怕背着“啃老”的嫌疑;也有人更勇敢地再次出发——带娃搬去越南、马来西亚、泰国等更“性价比友好”的国家,在那里找到与国际教育和平相处的新模式。

我有位朋友,曾在新加坡高校从事科研,博士毕业,有项目、有资历、有影响力。可在没有公民身份的制度现实面前,他始终进不了核心研究圈,拿不到优先资源,几年后只好选择回到国内高校,重新开始。

也有陪读妈妈,在孩子渐渐长大后,自己患上了轻度抑郁——生活没有支点,经济没有自主,情绪没有出口。最终,她选择放弃,回到国内,住在娘家楼上,靠父母接送孩子,自己做点小生意……生活不算体面,却终于缓过来一口气。

这些人并不是失败者。他们只是在每一次评估“继续还是退出”时,选择了不同的答案。

有人留下,是因为看到了希望;有人离开,是因为明白了极限。

移居新加坡不再是一条清晰向上的路径,而是一场关于身份、选择、情感与能力的综合战。你要问自己:值不值得?还能不能撑?

新加坡不是天堂,它接纳了很多中国中产的梦想,却也让他们明白:留下来,是不可能躺赢的。

B和L、林蕙们的故事,是一群中年人在人生下半场作出的真实抉择。他们不是富豪,而是有着更多向往,又被现实推着前行、不断试图重建秩序的“夹心人群”。

他们和我们,都没有回避生活,也没有停下脚步,只是学会了——一边试错,一边走下去。

他们的故事,也是千千万万‘坡漂家庭’的缩影。你是否也有想要分享的故事?或