“中产和破产之间只隔着一个新加坡。”

当租金涨幅跑赢薪水、汇率悄然蚕食积蓄;当一纸工作签证成为职业天花板;当旧友散落、情绪无处安放……这句曾在短视频平台用来推流量的惊悚标题,如今正成为越来越多新加坡新移民家庭的现实脚注。

图源:visitsingapore

新加坡,这座以“精英教育”著称的花园城市,也是很多中国中产家庭心中的“理想国”:制度清明、空气清新、教育先进,像一扇通往理想生活的窗口。

这几年,不少中国中产家庭陆续迁居新加坡——或是为了孩子的教育、或是寻找更稳定的制度环境,也有的只是看准了一个有更多可能的未来。

落地之初,一切令人安心:干净的街道、高效的制度、孩子自信的笑脸……仿佛生活真能“无缝平移”,甚至更上一层楼。

但现实很快撕开了滤镜——跨国迁徙绝非生活升级,而是一场从语言、身份、收入到社交体系的全方位硬核重构。

图源:internsinasia

我们采访了两组中国中产家庭。他们同样怀抱信心而来,如今却在教育抉择、经济重压与身份困局中小心穿行。他们的故事,正是无数“坡漂”挣扎、适应、试图破局的真实切面。

他们的故事,也许就是你身边那位一起送娃上兴趣班的妈妈、那位图书馆常客、那位社区志愿者的真实写照,也许就是你我同样的轨迹——站在理想与焦虑之间,重新摸索“人生下半场”的可能性。

01 从“梦幻配置”到“坡岛求生”

B和L家的故事

B先生原先是一家跨国企业的区域高管,在上海总部任职。

2021年,公司扩展东南亚市场,他作为重点项目负责人,被派驻新加坡。公司提供EP签证,承担两个孩子在国际学校的全部学费,以及全家的医疗保险。

这在移民圈里,几乎是“神仙配置”:高薪工作、签证无忧、双语教育,一条标准的“菁英上岸”路径。

妻子L果断辞去了在国内银行的岗位,带着一对儿女随他一起落地新加坡。她说,“我们当时很清楚,这也是孩子换更好赛道的机会。”

他们在孩子上学的国际学校附近,租了三卧室公寓,步行五分钟有超市和地铁。那时候的生活几乎完美:清晨出门散步可以听见小鸟叫,周末去圣淘沙骑脚踏车,一家四口,其乐融融。

图源:101beach

“那时我觉得,新加坡像是为我们量身定制的一座城市。”L说。

但这种松弛的幸福只持续了一年多。

全球经济下行,公司宣布裁员。B先生所在的整个部门被撤回。“那天是周四,他回家什么都没说。周五早上我看到他没有去公司,坐在电脑前发简历,我才知道出事了。”L回忆。

“我们都是很现实的人,当时甚至没时间难过,就开始计算:签证还能撑多久?孩子能不能继续上学?钱够不够用?”

公司给了他三个月缓冲期,但没有安排内转。EP签证也将在合同结束后随之失效。两个孩子刚刚适应了英文授课和多元文化的环境,再让他们回到国内激烈的公立系统,L说“想想都觉得残忍”。

夫妻俩清点了资产:国内有一套房,一辆车,一些理财产品。卖掉车,保留房子和理财产品,最终能动用的现金是两百多万人民币,换算成新币约45万。如果两个孩子都继续读国际学校,这笔钱最多撑两年。

于是他们做出第一个艰难的决定:退掉公寓,搬入义顺的四房组屋。“房租从每月6000新多降了一半,节约了钱,生活也变了,没有了泳池和健身房,但楼下多了食阁,感觉我们更融入新加坡了。”

图源:singapore globalnetwork

第二个决定,是两个孩子开始准备AEIS考试,转轨政府小学。

“这是个不得已的决定。”

L说,“一方面是不想孩子回到国内应试路线,另一方面也明白——国际学校是烧钱机器,不能无止境地撑。”

她开始给两个孩子安排AEIS数学、英语补习。B先生则一边投简历,一边联系本地企业猎头,“降薪也认”,只求一个能续签证的机会。

L也有自己的困境,在国内她曾是一家国企的中层,擅长管理和资源整合。来新加坡后,她失去了自己的名字,成了“XX妈妈”。

一开始,她把全部精力投向孩子的生活管理,但在先生的失业危机后,她意识到自己也需要成长,两个人才能更稳定的撑起一个家。

她开始参加邻里社区的志愿服务项目,做义工,还加入了几个陪读妈妈社群,了解新加坡的就业政策和中年女性职业转型资讯。凭着还不错的英语,她还报名了一个本地理财顾问课程,打算未来尝试兼职保险行业。

“不仅仅是因为生活压力,我也想让孩子看到,妈妈也在学习,人在什么时候都可以重启。这不是也跟新加坡推行的‘终身学习’接轨嘛。”

图源:法新社

但说来说去,最让他们“回不去”的,是两个孩子的变化。

哥哥本来在国内课堂上总被老师说“坐不住”,现在却成了presentation的主力;妹妹从一个怕生的小女孩,变得可以在食堂主动和邻桌小朋友说“Can I join you?”

“你能看到,他们身上那种被压抑的表达力,正在被一点点释放出来。”L说。“那,我们就尽力的再拼一把。为孩子,也为我们自己。”

不得不说,他们是幸运的。

在三个月签证到期之前,B先生找到了一份新加坡本地企业的工作,薪资比原来低了将近40%,但EP签证的底线要求堪堪保住了,全家松了口气。

图源:internsinasia

他们没有再搬家,也没有重回国际学校。

哥哥去年通过AEIS考入了本地学校,也在政府小学里逐渐找到节奏,华文作文得了奖、代表学校去参加国际象棋比赛,也加入学校的CCA华乐团。妹妹转去了HDB楼下的一所半政府的幼儿园。

他们一家每月依旧精打细算。周末去三巴旺海滩赶赶海、办了动物园年卡,全家一起参加义工活动、爸爸带孩子练球……他们不再提当初“理想配置”的遗憾,而是更常说一句话:“好在我们还在一起。”

L说,前两年刷朋友圈的时候,看到国内前同事晒出下午茶和演唱会。她还会心动,也会酸。

可当她听说那位“看起来光鲜”的前同事其实已被公司裁员,连补偿都没到手,找工作找了一年多也是没找到;另一位前领导也因为受不了延迟发薪水,在发朋友圈找工作,她突然心态放平了。

不是比较,而是明白了什么叫“没有地方是绝对的正确”。

“我们选择留下,因为孩子,也是因为我们知道,我们在这里的努力,是可以一点点看到成果的。中年转型,新加坡给的空间更大一些。”

图源:visitsingapore

02 一个人的陪读,不是一种生活,而是一场修行

林蕙的故事

2020年初,因为疫情逐渐紧绷,也因为想要给孩子一个良好的生活环境,林蕙带着刚满6岁的女儿和4岁的儿子,从深圳飞抵新加坡,希望为孩子寻找一个更健康、宽松的成长环境。

丈夫留在国内继续工作,一边还着房贷,一边承担着她们在海外的生活开销——一家人被现实分隔两地,但教育这件事,他们决定全力以赴。

之前在深圳,他们过的是典型的中产生活:市中心的大房子,两辆代步车,节假日的欧洲、日本、东南亚旅行,日子松弛又体面。

刚来新加坡那阵子,林蕙是松了一口气的——她和孩子们住进了公园旁边的公寓,孩子们读国际学校,课程节奏轻松、氛围友好。丈夫的工资折合过来,不仅能支撑她们的生活,还有不少盈余。

“国际学校的妈妈”融入圈子很快,她很快交到了新朋友,也请了个女佣照顾自己和孩子的日常起居。跟朋友们一样,林蕙也开始了孩子上学就去朋友聚会、徒步,不被家务包围,没有公公婆婆耳提面命的轻松日子。

妈妈的“理想的生活”,没有延续在孩子们身上。

4岁的儿子脸皮厚倒是还好,一句英语也不会,很快和班上的小朋友打成一片。女儿却被语言困住了。她在国内学过英语,但面对真实语言环境,总是显得紧张、胆怯,不愿发言,常常在课堂上沉默不语,也不和其他小朋友讲话。

折腾了两个月也没请到合适的1对1老师,补习班的效果又太慢,林蕙不得不自己下场,变成了“半个老师”:每天陪着读英文绘本、默写单词,做练习册,一点点把中文教育经验翻译成英文学习技巧。

“陪读”两个字听起来轻松,实际是一场全职的、情绪与精力高度消耗的工作。

图源:internsinasia

女儿时不时就爆发的情绪让她无力,女佣也从一开始的“听话”变得油滑起来——林蕙一个人撑着所有事务,从孩子的学习、管理女佣、安排出行到情绪安抚。没有帮手也没有倾诉窗口,她只有不断的自我消化。

2023年,是林蕙最崩溃的一年。疫情后,新加坡房租飞涨,她们原本2800新币的三房单位直接涨到3600,后来房东竟然狮子大开口要到了4500。

不想让生活质量下降太多,母子三人被迫搬到了房型更紧凑的两房公寓。

“房租涨,柴米油盐都涨,不是一星半点,甚至涨到一倍。我们的生活立刻绷紧了。”她说,“去年到今年人民币对新币的汇率越来越差,换一次钱,就心疼一次。”

图:xe近日汇率

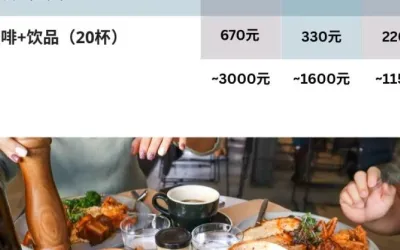

两个孩子的补习和兴趣班费用每个月都压在账单上,生活费一天天上涨,她第一次感到,中产也可能“入不敷出”。

“我们不是吃不起饭,但已经不敢随便花钱。生日蛋糕自己做、餐厅不敢进,护肤品从专柜换成药妆,连给孩子选绘本都先看打折。”她说。

为了节省预算,林蕙开始自己学烘焙,用小红书学会了戚风和海绵蛋糕;嘱咐女佣几个超市比价格;用旧衣服改小孩画画的围裙——这些曾经她嗤之以鼻的“节俭”,如今成了日常。

“生活质量下降的可真不止一星半点儿,不过,好歹不止是我自己这样”,林蕙的小红书是她找到的情绪出口,在上面分享自己的经历和经验,从国际学校日常到陪读情绪管理,从选校避坑指南到超市打折信息——越来越多关注她的人在留言:“你说的,就像我经历的。”