小贩 美 食

小畅还清楚地记得,刚来新加坡地第一餐是叻沙,当时下了飞机朋友就接我去她家了,朋友在食阁帮我打包了一份叻沙,我吃了两口差点吐了。第二天,朋友们一家人又请我吃了白鸡饭。看着那鸡肉的颜色,我就没食欲了。

我也没想到,过了一段时间我就爱上了叻沙和鸡饭,现在呢,有几天不吃就不舒服,好在基本上每个食阁都有这两道,想吃就能吃到。

起初,我对美食的感觉就是好吃与不好吃,直到看了《舌尖上的中国》,我才感受到美食背后蕴藏着丰富的文化。后来,在学习新加坡文化时,还专门上了关于本地的美食文化,我才知道平时看到的那些普通的菜品背后有许多感人的小故事。现在,咱们就来说道说道。

2020年12月16日,联合国教科文组织宣布把新加坡小贩文化列入非物质文化遗产代表名录中。新加坡人对小贩文化有很强的归属感和认同感,并都希望它能长期延续下去。但是现在很多年轻人不愿意起早贪黑在食阁打理一个摊位了。随着申遗成功,各界也承诺合力推广这项文化,鼓励新手小贩加入这个行业。

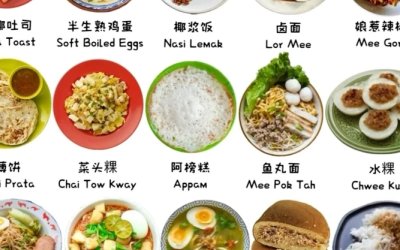

那么新加坡传统的美食有哪些呢?

1. 传统早餐(Singapore Traditional Breakfast)

图源来自网络

传统早餐包括:南洋咖啡、咖椰面包和半熟蛋。

点餐的时候没有人会说:“给我来一杯南洋咖啡。”

听到都是:“Kopi-O、Kopi C、Siew Dai。”等等。

这是什么意思呢?

这是点咖啡的一套“术语”,

语言包括马来语、英语、福建话。

Kopi-O指黑咖啡加糖;

Kopi C则是咖啡加淡奶;

Kosong在马来语中指“零”,也就是无糖;

Siew Dai指的是“少糖”。

点咖啡的时候,我们可以看到泡咖啡的整个过程。

只见泡咖啡师傅在粉中注入热水,并用法兰绒过滤袋过滤。

在网上查阅了资料才知道南洋咖啡也分海南式和福州式,

区别就是海南式带有果香味,酸度适中;

福州式的含糖量较高,带有焦糖香味。

传统早餐的面包是炭烤面包,

也就是把面包在炭炉上烤一烤,

涂抹一层咖椰,再加上冷冻牛油。

现在都不用炭炉了,改用电炉。

咖椰是由椰浆、鸡蛋、班兰叶混合蒸煮而成的酱。

据说,早期的海南移民“跑洋船”当海员兼侍应生,

有些人在洋人和土生华人家中当厨师,

当时找不到制果酱的材料,

因此采用本土食材制成咖椰酱。

吃半熟蛋时通常放在陶瓷咖啡碟上,

倒入少许黑酱油和胡椒粉,搅拌一下。

刚开始小畅不知道怎么吃半熟蛋,

就偷偷观察其他人,

他们有的用小汤匙吃,

还有的用碟子直接喝,

还有的用炭烤面包蘸蛋液。

2. 海南鸡饭(Hainanese Chicken Rice)

图源来自网络

海南鸡饭是享誉国际的新加坡招牌菜,

源自中国海南文昌县,

在当地称为文昌鸡饭,

经过改良成为具有本地特色的鸡饭。

据说,在上世纪三四十年代,

海南鸡饭开始在新加坡盛行。

不少摊贩根据本地食客口味调整食谱,

让鸡饭更本土化,形成如今常见的海南鸡饭。

海南鸡饭原本只售卖白斩鸡,

但现在多数摊位也卖烧鸡。

在新加披的每个小贩中心都可以找到鸡饭的摊位。

鸡饭是什么样子呢?

嫩滑的鸡肉和香味扑鼻的饭,

再配上一碗清鸡汤、几片黄瓜薄片,

还有不可少的辣椒、姜蓉以及黑酱油蘸酱。

要做出嫩滑的鸡肉,

须先用盐搓揉鸡皮与内部,

再抹上姜蓉与蒜蓉,

腌制半小时。

之后,再把班兰叶、蒜、葱,

以及姜片放入鸡内部,

用牙签将鸡腹扎紧后,

放入锅内烹煮。

将白斩鸡煮熟后,立刻浸入冷水,

可保持肉质鲜嫩,

同时产生皮下的凝胶状脂肪层。

烧鸡则是为鸡抹上酱油、姜汁和蜂蜜腌制,

再拿去烤熟,

呈现酥脆的棕色外皮。

也难怪看起来普通的鸡饭吃起来那么香了。

油饭做起来也不简单。

将白米浸泡在鸡汤半小时。

用鸡脂肪炼油后,

加入切碎的蒜与葱炒至变软,

再将泡好的白米沥干,

加入鸡汤用电饭锅煮熟。

淡黄色的油饭吸收了满满的鸡油,

软硬适中,香味四溢。

小畅第一次吃鸡饭时觉得难吃,

那是因为忽略了蘸酱,

这跟吃北京烤鸭一个道理,蘸酱必不可少呀。

鸡饭的蘸酱有辣椒、姜蓉和黑酱油三种。

制作辣椒酱时先将红辣椒切碎,

放入搅拌机磨成泥,

最后再加入酸柑或青柠汁和水调味。

制作姜蓉酱时,

把姜片放入搅拌机磨成泥,

然后在热锅加入适量的油,

再把姜泥倒入锅,搅拌均匀。

制作黑酱油蘸酱是将冰糖与鸡汤放入锅内煮,

待冰糖融化后加入黑酱油煮开再冷却。

3. 杂菜饭(Economy Rice)

图源来自网络

杂菜饭也叫经济菜饭。

怎么点菜呢?

先点主食,主食一般为白饭, 然后点菜。

菜肴多达十几种, 包括肉类、蔬菜与海鲜, 常见的包括咕噜肉、咖喱鸡、蒸蛋、包菜、肉碎茄子、清蒸鱼片、卤肉卤蛋、蛋豆腐、羊角豆、黑胡椒猪扒、咸蛋鸡块、柠檬鸡和鱼片等。

摊贩夹完菜后通常会问是否要淋咖喱或卤汁。

4. 水粿(Chwee Kueh)

图源来自网络

水粿是用白米磨成浆制成的粉团, 放在特定的模子蒸成形。

馅料用菜脯、葱、虾米、辣椒煮成, 吃时再加上一些辣菜脯, 通常都是作为早餐或下午茶, 它源自广东潮汕的一种民间小吃, 在本地俗称“Chwee Kueh”(潮州话)。

菜脯也称菜头干或白萝卜干, 但不是普通的萝卜干哦, 小畅对这个萝卜干真是钟爱有加。

这个菜脯做的时候要浸泡20至30分钟, 沥干切碎后,再与蒜茸、虾米和调味料等放入热油锅翻炒。

菜脯加水粿,真是绝配。

5 叻沙(Laksa)

图源来自网络 叻沙主要以咖喱粉、叻沙叶(越南香菜)、南姜等香料,与辣椒干、椰浆、柠檬草、干虾米等煮出橘黄色的汤底, 再搭配粗米粉、鲜蚶、虾、鱼饼、豆卜、豆芽等材料制成。 本地叻沙源于土生华人。

1960年代初, 一名摊贩在新加坡东部加东地区开始售卖娘惹叻沙, 后来随着越来越多叻沙摊位在加东出现。

其中一摊加东叻沙还将粗米粉剪成小段, 让食客直接用汤匙吃,形成特色。 现在我们去加东吃叻沙, 也会发现摊主把粗米粉剪成小段, 吃起方便多了。

小畅在加东吃叻沙的时候, 还见到过老板和名人的合影, 看来明星们也喜欢这些风味小吃。

关于叻沙词源, 有一种说法,叻沙是波斯语面条的意思; 有另一种说法,叻沙是梵文,指数量很多; 还有一种说法,叻沙是方言“辣沙”。

总之叻沙不是华文,是Laksa的音译。

这么一听这名字的来源还真复杂, 这也说明了新加坡真是一个名副其实的多元文化多种族的国家呀!

6. 炒粿条(Fried Kway Teow)

图源来自网络

炒粿条可追溯到中国广东潮汕, 起初多数为苦力、农民和渔民食用, 现在已发展成为东南亚最受欢迎的美食之一, 在新加坡本地小贩中心随处可见。

主要材料为粿条、熟面、黑酱油、大蒜、腊肠、鸡蛋、鱼饼和豆芽。

既然是炒出来的,火候的掌握很重要了。

有些摊位每次去都大排长龙, 关键是炒粿条的师傅厉害呀。

炒粿条之所以吃起来很香, 是因为在烹炒时使用猪油, 还会撒上炸的酥脆的猪油渣。

应客人要求最后加入鲜虾和血蛤快速拌炒。

7. 椰浆饭(Nasi Lemak)

图源来自网络

椰浆饭是传统马来美食, 原为街边售卖的早餐。

后来发展成一日三餐都可吃。

椰浆饭是用米加椰浆和班兰叶煮成饭, 马来文为Nasi Lemak, nasi意为饭,lemak为油脂。

饭是浸泡在椰浆里煮出来的, 吃起来细腻柔润。

传统配料为花生江鱼仔、参峇辣椒酱、黄瓜片和乌达, 现在配料的款式变得多样化, 如炸鸡翅膀、荷包蛋和菜豆等。

8. 印度煎饼(Roti Prata)

图源来自网络

印度煎饼源自印度的扁形面饼, 俗称Roti Prata, roti 是面包的意思、prata 是扁平的意思, 翻译过来就是扁平的饼。

制作印度煎饼, 一定要有好的面团, 面团的主要材料有中筋面粉、细砂糖、盐、炼奶、鸡蛋、温水和食用油。

制作面团的流程是: 先将面粉、糖和盐混合, 然后在温水里加入鸡蛋和炼奶, 结合揉成一个大面团。

面团要揉到什么程度呢?

一直揉到不沾碗为止。

之后,将面团分成几个小面团, 再把它们放进一碗食用油内,静置两小时。

在有些地方,印度煎饼也叫印度甩饼, 只见师傅将小面团旋转着向上抛甩, 每抛一次面饼会变大而薄, 然后将薄饼折成圆形或四方形, 放上铁板煎至金黄。

吃印度煎饼,一定要配咖喱。

印度咖喱主要用丁香、小茴香籽、芥末籽、胡荽籽、黄姜粉和辣椒等香料制成, 种类也很多,包括羊肉咖喱、鸡肉咖喱、鱼肉咖喱、素食咖喱等。

9. 沙爹(Satay)

图源来自网络

沙爹源自印度尼西亚, 新加坡早期的沙爹摊位主要由马来人经营, 没有售卖猪肉, 华人开始经营后才有猪肉沙爹。

早期的摊贩挑着两个小木箱在街边摆摊, 一个长形的小炭炉用来烧烤, 另一个则是食客用餐的小桌。

摊贩先将腌制好的羊肉块、鸡肉块或牛肉块做成肉串, 之后用木炭或火炭烧烤, 再蘸上沙爹酱,配马来饭团、洋葱和黄瓜一起吃。

什么是沙爹酱呢?

据说早期的荷兰人把花生酱料带到菲律宾, 之后传到新马和印尼一带。 沙爹酱的做法是先把花生拿去烤或炒香, 冷却后将花生磨成粗粉。

另外,在锅里热一勺油, 加入参峇辣椒酱、椰奶、姜黄、南姜、蒜、洋葱和各式香料, 搅拌翻炒。

最后再倒入开水, 煮开后加入花生粉, 至稍微浓稠, 加入适量的盐或糖调味, 花生蘸酱就完成了。