新加坡又有一所大学开设中文课程。

跃大1999年起开设兼读中文课程,自2017年成为新加坡第六所自主大学之后,对中文课程进行了一系列改革与调整,并于今年7月获得教育部批准,开设全日制中文课程。

本地市场对于华文人才有很大的需求,跃大开设全日制中文课程可以为应届毕业生和有意修读中文系文凭的学生提供多一种选择。

新跃社科大学推出全日制中文学士课程,是本地第三所开设全日制中文课程的自主大学。跃大第一批全日制的中文课程学生将于明年7月开课,预计将招收50名学生。

全日制中文课程的招生人数预计逐年增加10人,直至每届80人的规模。沈氏中文基金的成立,将在奖学金、助学金和研究基金三个方面为学生提供经济支持。

此外,跃大中文系也计划在2025年推出中文硕士课程,并且扩充师资队伍以满足教育需求。

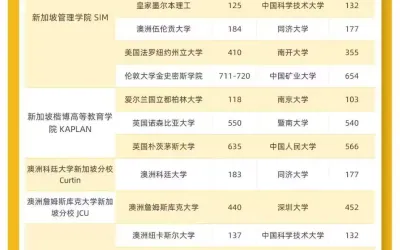

除了跃打,还有新加坡几所大学开设中文课程。

国立大学(National University of Singapore,简称NUS):

NUS中文系开设中文及中文相关课程,涵盖语言、文化、文学、翻译等方面。

南洋理工大学(Nanyang Technological University,简称NTU):

NTU中文系也提供中文语言、文化、文学等多方面的课程。

新加坡管理大学(Singapore Management University,简称SMU):

SMU提供中文及中文相关的课程,强调商业环境下的中文沟通和文化理解。

新加坡科技设计大学(Singapore University of Technology and Design,简称SUTD):

SUTD开设中文语言和文化课程,旨在培养学生的语言能力和跨文化交流技能。

新加坡国际大学(Singapore Institute of Technology,简称SIT):

SIT提供跨文化交际和中文沟通等课程,旨在帮助学生在多元文化背景下进行交流。

这些大学不仅提供中文语言课程,还有涉及中国文化、文学、商务沟通、翻译等领域的相关课程。

华文教育是新加坡教育体系中的一部分,涵盖了从学前教育到大学水平的不同层次。

01 学前教育:

学前教育中的幼儿园通常会在教学中融入华文元素,让学生初步接触中文语言和文化。这有助于培养学生的兴趣和基础。

02 小学和中学:

在小学和中学阶段,华文是作为第二语文教学的一部分,是必修科目之一。学生会学习中文的拼音、词汇、语法等基础知识,并通过阅读、写作和口语练习提高语言能力。学校通常会举办中文演讲、作文比赛等活动来促进学生对中文的兴趣和参与度。

03 高中和预大学:

在高中和预大学阶段,学生可以选择继续学习中文,有些学校会提供更高级的中文课程,以便学生进一步提升语言水平。高中毕业后,学生可以选择继续深造中文相关专业。

04 大学水平:

新加坡的大学也开设中文相关的课程,如中文系、中国研究、中文翻译等专业。学生可以在大学深入学习中文语言、文化和文学,为将来的职业发展做准备。

05 国际中文学校:

除了主流教育体系中的华文教育,新加坡还有一些国际中文学校,这些学校的教学以中文为主导,强调中文语言和文化的学习。这些学校通常会有来自不同国家的学生,为他们提供一个沉浸式的中文学习环境。

06 推广中文阅读:

为了鼓励学生培养阅读中文的习惯,新加坡政府推出了各种阅读活动和计划,如“阅读超级星”等,以鼓励学生广泛阅读中文书籍。

总体而言,新加坡非常重视华文教育,努力保持和传承中文语言和文化。学生在不同阶段都会接触和学习中文,以培养他们的多语言能力和文化认同。

本地华文教育及其文化生态更明显走下坡,在可预见的未来会更加边缘化,到最后沦为街边和小贩中心一般性的沟通口语;甚至从长远来看,也不普遍存在于各主要社交媒体,因为年轻华族群体大多使用英文在社交媒体互通信息。

但是,若从大众娱乐层面来看,中国连续剧、中港台电影、新传媒连续剧等等,还是比较容易为华族所接受。不过,这只能算是精深华族文化的一个表面现象,而不是深层内涵。

本地华族的母语程度大多只达到能听能讲的程度,很少人能在课余工余,勤于阅读母语书报和书写。以这样的母语文化水平,自然无法深入了解和领悟其传统文化的精彩内涵,更别说有任何意愿去思考如何传承母语传统文化了。会出现这种情况的最大原因在于,人们已经无法同母语产生情感上的连系。

但是双语教育是新加坡教育体制的基石。英语是主要的教学媒介语,是社会工作语言,也是各种族之间共同的沟通语言。

中文是新加坡华人的身份标记,是传承华族文化的载体,也是新加坡华人与世界各地华语使用者交流的重要工具。实现双语教育目标,培养双语人才是我们的责任,更是我们的使命。

随着时代的变迁,新加坡学生的家庭用语和社会语言生态发生了深刻的变化,华文的教与学面临着一定的挑战。

关注母语教材发展的人会发现,其实母语课程与时俱进,母语教材围绕“乐学善用”的理念编写。此外,在内容上加强与人文、自然等其他学科的关联,拓展华文的学习空间,努力使学习内容生活化、多样化、趣味化。

教育毕竟不比经商,不能一味跟着市场走势改变;但教育也不能故步自封,还是须要配合时代需求来培育具有高素养的人。在二者之间,还是要取得一定的平衡:即认清教育本质中的“本末”与“可变、不变”的元素,以“不变应万变”“万变不离其宗”的精神应对。