新加坡又有一所大學開設中文課程。

躍大1999年起開設兼讀中文課程,自2017年成為新加坡第六所自主大學之後,對中文課程進行了一系列改革與調整,並於今年7月獲得教育部批准,開設全日制中文課程。

本地市場對於華文人才有很大的需求,躍大開設全日制中文課程可以為應屆畢業生和有意修讀中文系文憑的學生提供多一種選擇。

新躍社科大學推出全日制中文學士課程,是本地第三所開設全日制中文課程的自主大學。躍大第一批全日制的中文課程學生將於明年7月開課,預計將招收50名學生。

全日制中文課程的招生人數預計逐年增加10人,直至每屆80人的規模。沈氏中文基金的成立,將在獎學金、助學金和研究基金三個方面為學生提供經濟支持。

此外,躍大中文系也計劃在2025年推出中文碩士課程,並且擴充師資隊伍以滿足教育需求。

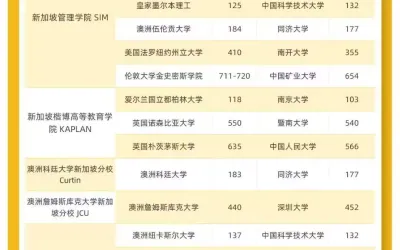

除了躍打,還有新加坡幾所大學開設中文課程。

國立大學(National University of Singapore,簡稱NUS):

NUS中文系開設中文及中文相關課程,涵蓋語言、文化、文學、翻譯等方面。

南洋理工大學(Nanyang Technological University,簡稱NTU):

NTU中文系也提供中文語言、文化、文學等多方面的課程。

新加坡管理大學(Singapore Management University,簡稱SMU):

SMU提供中文及中文相關的課程,強調商業環境下的中文溝通和文化理解。

新加坡科技設計大學(Singapore University of Technology and Design,簡稱SUTD):

SUTD開設中文語言和文化課程,旨在培養學生的語言能力和跨文化交流技能。

新加坡國際大學(Singapore Institute of Technology,簡稱SIT):

SIT提供跨文化交際和中文溝通等課程,旨在幫助學生在多元文化背景下進行交流。

這些大學不僅提供中文語言課程,還有涉及中國文化、文學、商務溝通、翻譯等領域的相關課程。

華文教育是新加坡教育體系中的一部分,涵蓋了從學前教育到大學水平的不同層次。

01 學前教育:

學前教育中的幼兒園通常會在教學中融入華文元素,讓學生初步接觸中文語言和文化。這有助於培養學生的興趣和基礎。

02 小學和中學:

在小學和中學階段,華文是作為第二語文教學的一部分,是必修科目之一。學生會學習中文的拼音、詞彙、語法等基礎知識,並通過閱讀、寫作和口語練習提高語言能力。學校通常會舉辦中文演講、作文比賽等活動來促進學生對中文的興趣和參與度。

03 高中和預大學:

在高中和預大學階段,學生可以選擇繼續學習中文,有些學校會提供更高級的中文課程,以便學生進一步提升語言水平。高中畢業後,學生可以選擇繼續深造中文相關專業。

04 大學水平:

新加坡的大學也開設中文相關的課程,如中文系、中國研究、中文翻譯等專業。學生可以在大學深入學習中文語言、文化和文學,為將來的職業發展做準備。

05 國際中文學校:

除了主流教育體系中的華文教育,新加坡還有一些國際中文學校,這些學校的教學以中文為主導,強調中文語言和文化的學習。這些學校通常會有來自不同國家的學生,為他們提供一個沉浸式的中文學習環境。

06 推廣中文閱讀:

為了鼓勵學生培養閱讀中文的習慣,新加坡政府推出了各種閱讀活動和計劃,如「閱讀超級星」等,以鼓勵學生廣泛閱讀中文書籍。

總體而言,新加坡非常重視華文教育,努力保持和傳承中文語言和文化。學生在不同階段都會接觸和學習中文,以培養他們的多語言能力和文化認同。

本地華文教育及其文化生態更明顯走下坡,在可預見的未來會更加邊緣化,到最後淪為街邊和小販中心一般性的溝通口語;甚至從長遠來看,也不普遍存在於各主要社交媒體,因為年輕華族群體大多使用英文在社交媒體互通信息。

但是,若從大眾娛樂層面來看,中國連續劇、中港台電影、新傳媒連續劇等等,還是比較容易為華族所接受。不過,這只能算是精深華族文化的一個表面現象,而不是深層內涵。

本地華族的母語程度大多只達到能聽能講的程度,很少人能在課餘工余,勤於閱讀母語書報和書寫。以這樣的母語文化水平,自然無法深入了解和領悟其傳統文化的精彩內涵,更別說有任何意願去思考如何傳承母語傳統文化了。會出現這種情況的最大原因在於,人們已經無法同母語產生情感上的連繫。

但是雙語教育是新加坡教育體制的基石。英語是主要的教學媒介語,是社會工作語言,也是各種族之間共同的溝通語言。

中文是新加坡華人的身份標記,是傳承華族文化的載體,也是新加坡華人與世界各地華語使用者交流的重要工具。實現雙語教育目標,培養雙語人才是我們的責任,更是我們的使命。

隨著時代的變遷,新加坡學生的家庭用語和社會語言生態發生了深刻的變化,華文的教與學面臨著一定的挑戰。

關注母語教材發展的人會發現,其實母語課程與時俱進,母語教材圍繞「樂學善用」的理念編寫。此外,在內容上加強與人文、自然等其他學科的關聯,拓展華文的學習空間,努力使學習內容生活化、多樣化、趣味化。

教育畢竟不比經商,不能一味跟著市場走勢改變;但教育也不能故步自封,還是須要配合時代需求來培育具有高素養的人。在二者之間,還是要取得一定的平衡:即認清教育本質中的「本末」與「可變、不變」的元素,以「不變應萬變」「萬變不離其宗」的精神應對。