瑞士洛桑国际管理发展学院的世界竞争力中心发布的2019年《世界竞争力报排名》中,新加坡凭借“先进的科技基础、 充足的人才储备 、 良好的移民条例、亲商的创业政策 ”,时隔9年,超越美国香港重登榜首!

在香港进行土地大辩论时,《香港01》曾拍了一个视频《点解新加坡可以人人住大屋?因为有规划三宝!》解读两地住房政策,受访者是移居新加坡多年的Jamie一家:

Jamie一家四口生活在盛港1000多平方尺的二手组屋,她认为现在的房子明显比香港大很多,连呼吸都舒服很多。

她说,这套组屋只花费了54万新币(约310万港币)。

因为Jamie和她父母住得近,走几分钟就到,因此,他们还拿到了3万新币的政府津贴。

Jamie一家人都觉得新加坡真正实现了“居者有其屋”的理念。

回看香港人均只有20平方尺的㓥房:

㓥房是“分间楼宇单位”,又名房中房,是香港出租房的一种,常见于唐楼等建筑物

Jamie父亲甚至觉得住这在这种地方,是一种对人的侮辱!

他认为香港急需解决住房问题。

有“新加坡规划之父”之称的刘太格,解读了两地的房屋政策。

刘太格说,两地政策上的最大不同,是新加坡的公共住宅没有一个明确的指标限制,只有一个目标:让每个新加坡人都拥有房子。

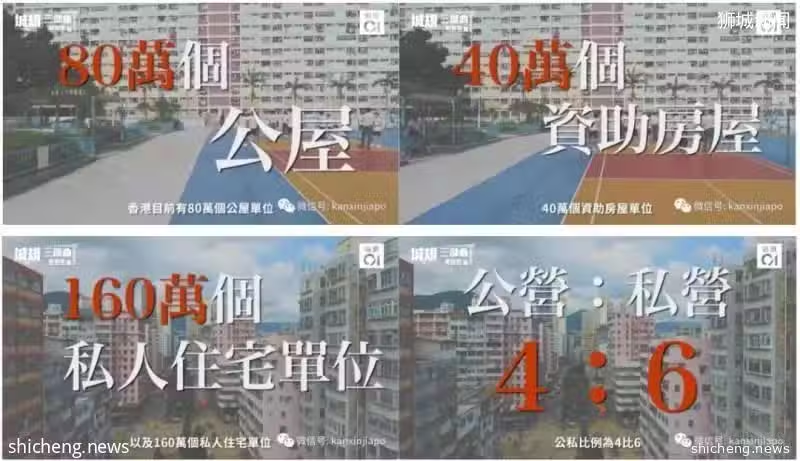

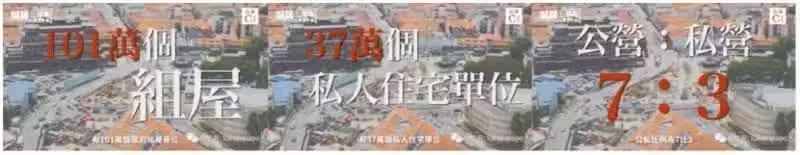

来看一组数据,对比香港和新加坡的公共房屋和私人房屋的比例。

香港:

新加坡:

新加坡的公共住宅——组屋,面积从30平方米到110平方米不等,如果是要买一手组屋,那么选好地段,就可以到新加坡建屋发展局参观样板房。

而且,这些组屋新加坡人和PR(永久居民)都有权利和能力购买,但PR只可以买二手的。

视频中还说,新加坡不会像其他地方,把好地段留下来发展比较贵的私人住宅。

新加坡的公共住宅,不仅是住房,而是提供了一个社区,一个生活方式,每个市镇都有“邻里中心”,集合就业、居住和日常消遣等功能。

其实,在刘太格的城市规划设计大纲中,放在第一位的永远是生活功能配套。他创造的“邻里中心”,参考了外国研究,认为邻里中心离附近组屋最远500米,是最合理的距离。

因为温带地区的人愿意走路的距离是600米,但新加坡是热带,人在露天情况下只愿意走400米,可400米半径的面积太小了,必须有500米半径才能有足够数量的居民支撑这样一个中心。邻里中心的店面入驻也完全不受单纯的商业驱动。

刘太格强调,新加坡关于城市规划做的每一件事,都要经过研究才可以,他在城市发展局任职时,手下曾有12位博士帮他做研究,这也是他认为“赢”过香港的部分。

香港学者认为,新加坡的城市规划能有今天的成功,是因为人们尊重科学、尊重真相,还很重视人们在生活过程中如何使用空间。

以人为本又经过缜密研究和长远规划,是新加坡成功的关键。新加坡有50年国家愿景,主要是规划人口规模和城市布局,然后每10年会更新一次,并展望未来10到15年的发展。