瑞士洛桑國際管理髮展學院的世界競爭力中心發布的2019年《世界競爭力報排名》中,新加坡憑藉「先進的科技基礎、 充足的人才儲備 、 良好的移民條例、親商的創業政策 」,時隔9年,超越美國香港重登榜首!

在香港進行土地大辯論時,《香港01》曾拍了一個視頻《點解新加坡可以人人住大屋?因為有規劃三寶!》解讀兩地住房政策,受訪者是移居新加坡多年的Jamie一家:

Jamie一家四口生活在盛港1000多平方尺的二手組屋,她認為現在的房子明顯比香港大很多,連呼吸都舒服很多。

她說,這套組屋只花費了54萬新幣(約310萬港幣)。

因為Jamie和她父母住得近,走幾分鐘就到,因此,他們還拿到了3萬新幣的政府津貼。

Jamie一家人都覺得新加坡真正實現了「居者有其屋」的理念。

回看香港人均只有20平方尺的劏房:

劏房是「分間樓宇單位」,又名房中房,是香港出租房的一種,常見於唐樓等建築物

Jamie父親甚至覺得住這在這種地方,是一種對人的侮辱!

他認為香港急需解決住房問題。

有「新加坡規劃之父」之稱的劉太格,解讀了兩地的房屋政策。

劉太格說,兩地政策上的最大不同,是新加坡的公共住宅沒有一個明確的指標限制,只有一個目標:讓每個新加坡人都擁有房子。

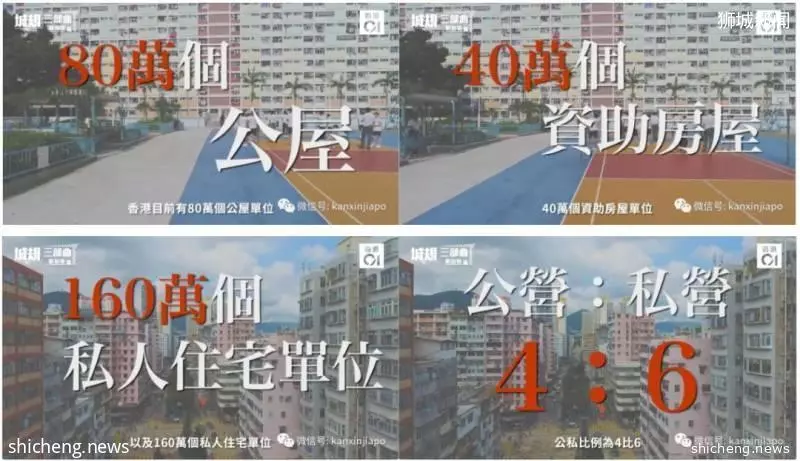

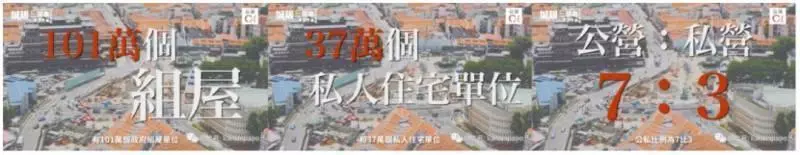

來看一組數據,對比香港和新加坡的公共房屋和私人房屋的比例。

香港:

新加坡:

新加坡的公共住宅——組屋,面積從30平方米到110平方米不等,如果是要買一手組屋,那麼選好地段,就可以到新加坡建屋發展局參觀樣板房。

而且,這些組屋新加坡人和PR(永久居民)都有權利和能力購買,但PR只可以買二手的。

視頻中還說,新加坡不會像其他地方,把好地段留下來發展比較貴的私人住宅。

新加坡的公共住宅,不僅是住房,而是提供了一個社區,一個生活方式,每個市鎮都有「鄰里中心」,集合就業、居住和日常消遣等功能。

其實,在劉太格的城市規劃設計大綱中,放在第一位的永遠是生活功能配套。他創造的「鄰里中心」,參考了外國研究,認為鄰里中心離附近組屋最遠500米,是最合理的距離。

因為溫帶地區的人願意走路的距離是600米,但新加坡是熱帶,人在露天情況下只願意走400米,可400米半徑的面積太小了,必須有500米半徑才能有足夠數量的居民支撐這樣一個中心。鄰里中心的店面入駐也完全不受單純的商業驅動。

劉太格強調,新加坡關於城市規劃做的每一件事,都要經過研究才可以,他在城市發展局任職時,手下曾有12位博士幫他做研究,這也是他認為「贏」過香港的部分。

香港學者認為,新加坡的城市規劃能有今天的成功,是因為人們尊重科學、尊重真相,還很重視人們在生活過程中如何使用空間。

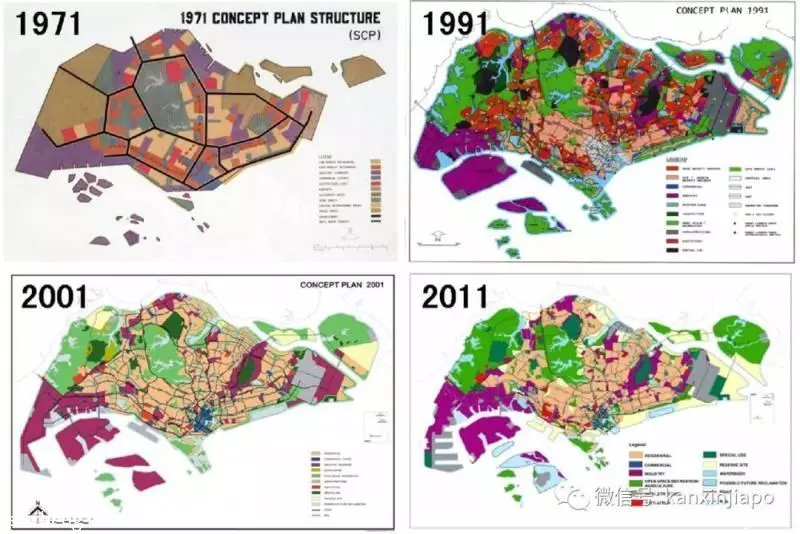

以人為本又經過縝密研究和長遠規劃,是新加坡成功的關鍵。新加坡有50年國家願景,主要是規劃人口規模和城市布局,然後每10年會更新一次,並展望未來10到15年的發展。