看着这座双落厝在月辉照映下的轮廓,我眼前又模糊了。耳边传来二表妹轻轻的声音:“表哥,你回来了。”

是的,我回来了。我心里应着她,不想让第一次见面的二表妹再听到我哽咽的声音。

这是一座传统闽式建筑,左右对称,屋脊两头微微翘起。大门上横著一块匾额,上书“奎光朗照”四字楷书,左右两面墙贴有彩色瓷砖,左墙上有行书“清风”二字,右墙上则是“皎月”。

二表妹推开了虚掩的大门,我亦步亦趋跟了进去。进了前落,看到个小院子,左右两边放了水缸,晾著斗笠,也养了好些花草。

二表妹带着我一个个房间去看。这是小妹的房间,她说。这是大姐的,这是大哥的,这是弟弟的。他们人在台北,但是房间都给他们留着。“听我阿祖和爸爸说,当年大姑姑就是在这个房间出生的。大姑姑去南洋之前,一直住这个房间。”二表妹指著其中一个房间说。

我闭起双眼,忍着眼眶里微微滚动的泪水,想像著母亲当年二龄童时在这院子里玩花弄草看蚂蚁上树的情形。母亲是老大,年幼时候在家里陪她玩的只有大人,就跟我女儿现在的情况差不多。我能站在实地想像母亲童年的生活情况,母亲却没机会见到她孙女的童年——她在孙女出生前就离世了。

母亲大概五岁的时候跟着外婆坐船到新加坡。她自己说坐了一个月的火船,我现在看当年金门人南下的历史,看来她们大概是从金门坐船到厦门,然后再改乘轮船到新加坡。

母亲家事复杂。我外祖父母失和,外公郁郁早逝,外婆改嫁。母亲与二姨留在新加坡,二姨由外婆自己带,母亲给了大姨婆带。俺舅由我阿祖,也就是外曾祖母,带回老家金门。

(作者母亲与二姨童年照片)

外祖父母的失和给三姐弟心中留下很深的阴影。前几天和二姨聊天,她不无感叹地说当年母亲跟了大姨婆,因为家贫,少年时期就出去给人打工,错过了上学的年龄,一直没读书。而二姨自己尽管跟在外婆身边,但是一直没让她上学,甚至还把她的姓给改了,至今仍是耿耿。

外公是读书人,从小听母亲说外公写得一手好字,可惜去世得早,自己无福受教。我这次到了金门洋山村这座双落老厝,一进门就见到二落大门两边正楷写着对联:“庭有余香,谢草郑兰燕桂树;家无别况,唐诗晋字汉文章”;两边窗上有“文章华国”、“忠厚传家”两幅字。我当下就想,将来有机会一定要请人把这对联写出来挂我家里。怎么说我血管中流着的有一半是洋山王家的血,也应该学习王家的家风。

我出世时阿公、外公已离世。我家本在美芝路533号,我出世隔年就拆迁了,全家搬到美芝路大牌四号的一房式租赁组屋。大伯和我家各住十二楼的单位,三叔住六楼,阿嬷和阿叔住三楼。

阿公在世时在美芝路经营小店,给人制造舢舨,店号“永合兴”。前几天跟阿伯说起我在金门会馆的忘年交陈笃汉兄。阿伯说,陈笃汉的父亲普地公当年在美芝路经营金德隆商铺,我阿公做舢舨需要的铁钉就是到他们家买的。

(在早年新加坡,舢板曾是海运贸易经济一个不可或缺的环节。)

当年许多南来的金门人大都住梧槽尾一带,而且多从事与海有关的业务,如货运、络索、船务、造船、九八行贸易等。当年南下华人可以分商、士、工三个阶层。陈笃汉家属于“商”,我外公属于“士”,而我阿公这个舢舨小店主兼手艺人大概归属于“工”阶级。现在回想起来,父亲母亲截然不同的秉性,大概也跟家庭背景和成长经历有关。

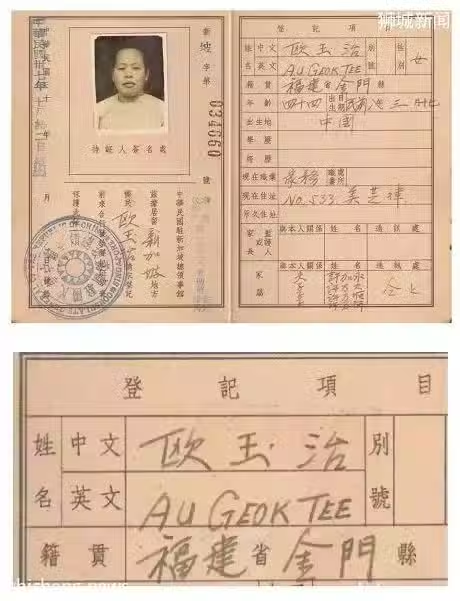

(这是作者祖母当年的《侨民登记证》,发证日期1948年7月12日。上面记录籍贯为福建省金门县。现在住址为美芝律,即Beach Road之闽南语音译。Beach Road其实就是沿海岸的一个地方,早年金门人到南洋之后靠海为生,自然选择海岸地区居住。)

尽管幼年就离开金门,老家的点点滴滴却给母亲留下遥远而深刻的印象。小时候,有一次年底下了好几天长命雨,我们兄妹三人在家里躺着。“我小时候在唐山比现在冷多了,冷得躲在两层这样厚的棉被底下都发抖。”母亲指着我们躺着的床褥说。我们觉得新奇,把床褥卷起来,自己躲进去,象金门薄饼一样。不一会儿就热得逃出来,说什么也不相信世界上有盖了两层棉被还要冷得发抖的地方。

外公家里当年还是殷实的。洋山当地有个关于这座双落厝的故事,说早年有个王老先生,年轻时到新加坡打拼挣了好些钱,回金门老家雇工整地,从大陆购进石条和砖瓦,经过三年多时间把宅子修成。他把新加坡的生意交给下一代经营,夫妇俩带了一个印度籍荷枪保镖回洋山定居。

后来海盗觊觎,一天夜里三百多个海盗乘着两艘三桅帆船登陆把宅子劫洗近空,还杀了印籍保镖。王老先生虽幸保性命,却不得以只能再次南下落番。究其年月,大概是同治、光绪年间金门第一次移民潮时的事。细细算来,这位王老先生应该就是我外曾祖父或高祖父了。我外公家人丁单薄,外公又早逝,这段传说究竟是否属实,现在已无从稽考。

小时家贫,一直到我大学毕业工作之后才有所好转,那时俺舅已经居家迁到台北,母亲去过台北看望过他,但从未回过金门。后来我到上海工作,曾带父母亲到上海游玩。

对母亲来说,中国大陆、台北和金门是三个完全没有交界的概念。她管台北叫台北或台湾,管中国大陆叫中国或大陆,而把金门叫“唐山”。唐山,实在是她心里的故乡。

母亲个子矮小,待人和善柔婉,但是骨子里金门人那种特有的坚韧和刻苦却可以写进家史。母亲没有受过教育,后半辈子虽然小康,前半辈子绝对是贫穷困苦。母亲少年时候就出来给人打工,这是她离世之后我才知道的事。

(作者父母青年时期合影)

我小时候,父亲航海回家会带好些鱼,和母亲在家绞鱼肉,捏成一个个鱼丸,然后拿出去卖钱。小学四年级时,父亲潜水作业中风,半身不遂,母亲独自扛起养家的重担。到阿拉街那里的人家取衣服,用块布打成包袱把脏衣服驮回家洗。还到合乐大厦当清洁工,我帮她一起推过电动磨地机。也到我家楼下的女子理发院给人打扫、洗毛巾。洗好毛巾之后得折好,喷上古龙水,然后放进冰箱里冰镇。我经常到店里帮忙。

那家理发院大概有点打擦边球,我记得有一两个阿姨有时穿得蛮暴露的。到了我六年级时母亲就不再让我去帮忙了。

父亲的伤后来慢慢痊愈了。尽管走路要跛,而且也提不了重物,但是总算可以劳作了。两人便到文庆路一个小贩中心去卖福建虾面。父亲早年在渔船上是潜水渔夫,也兼当厨子,手艺不错,虾面档生意挺好。他认为来光顾的都是附近的工人,尽管一般面档已经买一元一碗了,他还是坚持卖七毛钱一碗,于是很受欢迎。

这时我刚上华中。母亲碰巧与她五叔联系上,五叔公当时经营著建筑公司,名叫山美。他的工地需要有人给工人提供饮食和杂货,他便让我父母去做,也算是一种接济。于是父母亲就开始到三美工地去经营小卖部。我在学校假期时每天摸黑跟父亲从美芝路步行到芽笼,然后坐巴士到杨厝港的建筑工地。早上七点多就把档子开好,升火煮水泡咖啡,工人上工前就来买早餐吃。

在工地的那段时间大概是我家经济最好的时候,也是我们兄妹生活得最滋润的时候。当时小卖部的汽水几乎可以随便喝,蛋糕可以随便吃,上学的零用钱加到了两元,而且每到小卖部去帮工一天,就得到一元外快,简直就是天上人间。

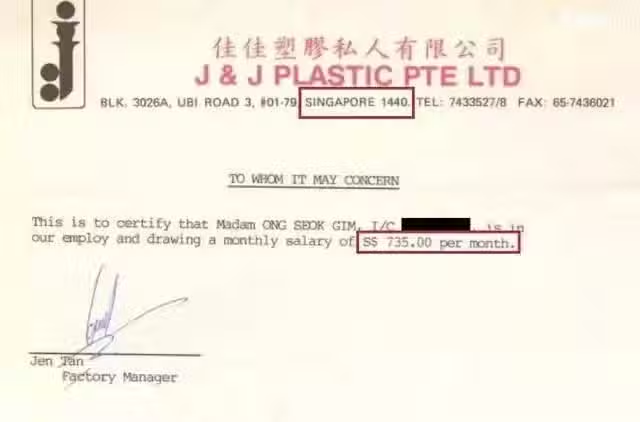

后来五叔公生意逐渐转淡,有时标不到项目,父母于是失去了工地小卖部的生意。那时我已经念高中了。父亲后来给人当司阍,母亲先后辗转几份工作,日以继夜,白天到阿裕尼的塑料厂打工,也到汤申医院去当清洁工,晚上就到二姨在老巴刹的虾面摊帮手。往往半夜才回家,而且总带包辣椒虾面回来给我们吃。

(作者母亲当年在塑料厂的工资证明,月薪S$735。证明信上没有署日期,但从四位数邮政编码看,此信应写于1995年9月1日之前。)

母亲尽管贫困,但对家里人向来大方,这是她停柩时堂哥提起我才知道的。堂哥说他小时候,母亲见到他就给一毛钱,当时一毛钱相当大。二堂姐也接话说,母亲过年给他们红包也大。这些我都不知道。我唯一记得的就是我中一那年,工地小卖部生意不错,到了年底母亲就到附近的结霜桥订了四箩榴梿,把大伯三叔阿叔几家人都请来吃。以我们家的经济情况,这算是大动静了,所以印象十分深刻。

母亲买万字票,有个收地下赌注的“四姨”常来收钱,可是从来没听母亲中过奖。后来在工地开小卖部后,四姨说请母亲就近向工地的建筑工人收注,给她提成。做了没多久,有一个周六母亲寒著脸带着我到银行,要把我们联名的定期存款四千元取出来,说是有暗牌找上门来勒索,恫言不给钱就抓人。我当时已经上中学了,觉得自己是大人了,而且不畏罪恶,十分反对,说我们应该去告他。母亲说,之前不知道收万字票犯法,现在要是告他,自己也得坐牢。四千元是当时我们全家一年的收入,还是忍痛给了。

母亲一向谦忍,不爱给人麻烦。我从中国工作了九年后回国,跟她同住在后港组屋。我们住在三楼,有几个晚上,楼下的猫吵架,叫很久,把我吵醒,我忍不住下楼把它们赶走。后来我半夜听到猫叫,起身穿衣准备下楼赶猫,母亲就阻止我,不让我去赶它们。我往往给她气得脸黑黑。

(作者母亲2011年8月与作者弟弟在榜鹅公园散步。这是她生前最后一次拍照。)

到了晚年,母亲常常说自己高血压头晕,有时也说手脚麻痹,让我们帮她按摩。往往按一会儿就说没事了。后来也跟我说了两三次,你们不懂得拜,以后家里不必摆放灵位;而且阿公阿嬷在的光明山太贵,将来就把我摆在如切那座庙里,让庙里拜就行。我总告诉她,我会在家里拜,你不要罗唆。

两年前的一天,我在网上看到朋友有旧家具出让,其中有个红木神案。那是一个周一晚上,我下了班过去看了看实物,觉得不错,就定了下来。当时我新买的公寓刚过户,还没重新通水电。我于是想,等过两天水电通好了,神案也送到了,我就带母亲去看看,然后告诉她,将来你就摆这里,我在家里肯定会拜,让她放心。

第二天早晨,天未亮,我照常上班。临出门前母亲还例常问一句今晚回家吃饭吗?我答了,回家吃。

中午,我请了半天假到裕廊选购家具。在巴士上,接到妻子简讯,说母亲今天大便失禁了。我叹了声气,心想,老人家今后日子不容易了。赶紧给弟弟妹妹发简讯,说你们帮我劝她,等我搬去公寓后让她和父亲一定要跟我住,我妻子平时在家,白天有个照应。如果还在后港跟我妹妹住,她白天上班,没人照应。他们答应了。

过了半小时,又接到妻子电话。这次不是给我发简讯而是直接来电话,哭着说妈妈睡着没有呼吸了。我赶紧给995打电话,再给弟弟妹妹打电话,然后下巴士,冲过马路,上了德士回家赶。人一上车,手机就彻底没电了。

赶到家时,救护人员正在实施急救。母亲铁白著脸躺在地上没有动静。我当过六年消防队长,一看这脸色就知道没希望了。救护人员还是很尽职,一边做人工呼吸,一边紧急送院。送到医院,抢救了一小时,终究还是回天乏力。