2000年,新加坡踏上了成为生物技术中心的征程,当时当地政府在所谓的“国家生物医学科学战略”中将生物医学研究定为该城邦经济的“第四支柱”。根据该倡议,新加坡于 2003 年建立了 Biopolis,一个定制的生物医学研发中心。

20年来,数十亿美元被投入到生命科学领域,新的研究机构政府机构相继成立,大大小小的生物制药公司安家落户,即使如此,新加坡依旧需要一个轰动生物技术领域的大事件。

生物技术投资者Christopher Tan表示:“投资机构已经进行了长期的投资,投资人们已经看了成功的早期萌芽,这是一个漫长的旅程,我们依旧在等待真正的主角登场。”

资本的试探 01

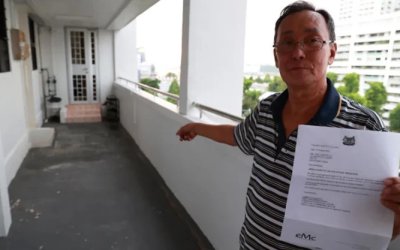

新加坡连续创业者Guy Heathers表示,虽然政府一直大力宣传生物药的开发,但私人投资方依旧在试探的边缘徘徊。新加坡的生物技术经历了突破,同时也充斥着失败。

Tessa Therapeutics一度被认为将成为细胞治疗领域的领导者,曾于2017年底和2018年4月完成由淡马锡领投的总计1.3亿美元融资,去年更是获得1.26亿融资,总额超过2.5亿美元,却在一个月前宣布关闭,Tessa 业务开发前任副总裁Heathers表示,这无疑是会给新加坡当地的生物技术生态系统带来负面情绪。

除此之外,癌症治疗的中期公司AUM Biosciences宣布与 Mountain Crest Acquisition Corp 合并上市计划终止对于新加坡生物技术领域造成的第二次打击。

Heathers对此表示担心,通常来讲,被制药公司收购或在纳斯达克上市这些真正能为投资者赚钱的例子发生才更真实地吸引到投资者。

若将成功定义为一种药物在美国获得批准,那么新加坡就有一个这样的案例。去年,CTI生物制药公司获得了美国食品药品监督管理局批准,将JAK抑制剂Vonjo作为骨髓纤维化的治疗药物。该分子最初由新加坡生物技术公司S*BIO开发,该公司早已不复存在。

新加坡科学技术研究局 (A*STAR)执行长Damian O'Connell表示:一次性具有全球影响力的产品获批是不够的,新加坡需要成为一个“连续赢家”,拥有大量类似的积极消息,才能让人们真正认识到它在整个药品生态系统中的地位,现在只需要取得更多成功的时间。

最有前途的新加坡生物科技公司的接力棒似乎已经交给了 Hummingbird Bioscience,该公司在2021年由Novo Holdings领投的C轮融资中筹集了1.25亿美元,引起了轰动。目前,Hummingbird正在开发针对癌症和自身免疫性疾病的抗体药物,达到了临床一期。纳斯达克上市公司Aslan Pharmaceuticals参与了湿疹候选药物eblasakimab的竞争,该药物刚刚发布了2期结果。

不断发展的生物技术中心 02

Tessa时任执行长Thomas Willemsen在5月份接受Fierce Biotrech采访时表示,新加坡在早期研究方面积累了丰富的经验,但要成为一家成熟的生物技术中心仍需要更多的后期商业化经验。A*STAR 生物医学研究委员会执行董事 Benjamin Toh 回忆道,许多科学家也只考虑发表论文。

Toh 说,科学家们的心态发生了转变,开始考虑将科学转化为产品和生物技术衍生产品。随着时间的推移,人们开始认识到生物科技公司的价值,随着经济的成熟和房地产市场的降温,投资者也开始寻找替代投资。

根据SGInnovate 和 LEK Consulting最近的一份报告,如果不计算大型制药公司在当地的办事处,新加坡生物技术公司的数量已从2012年的7家增加到2022年的52家。但只有三家公司处于商业阶段,其中一家专注于生物仿制药;其中两个处于临床3期,其中包括Tessa。其规模与拥有1,000多家生物制药公司的波士顿地区根本无法相提并论。

也许新加坡不应该与波士顿并列比较。这个岛国面积只有约280平方英里,人口不到550万。大波士顿地区本身居住着约 500 万人,其面积是新加坡的五倍。

对于Heathers来说,20 家成功的生物技术公司足以算得上这个岛屿的规模能否拥有一个成功的生态系统。但新加坡仍需要在全球生态系统的生物技术中心中确立自己的地位。

A* STAR旗下创新企业集团执行董事Irene Cheong表示,目前,核酸治疗、生物加工以及细胞和基因治疗是新加坡选择深入研究的领域之一。

文章参考

https://www.fiercebiotech.com/biotech/vistagens-stock-skyrockets-1272-after-social-anxiety-nasal-spray-hits-phase-3-trial-goals