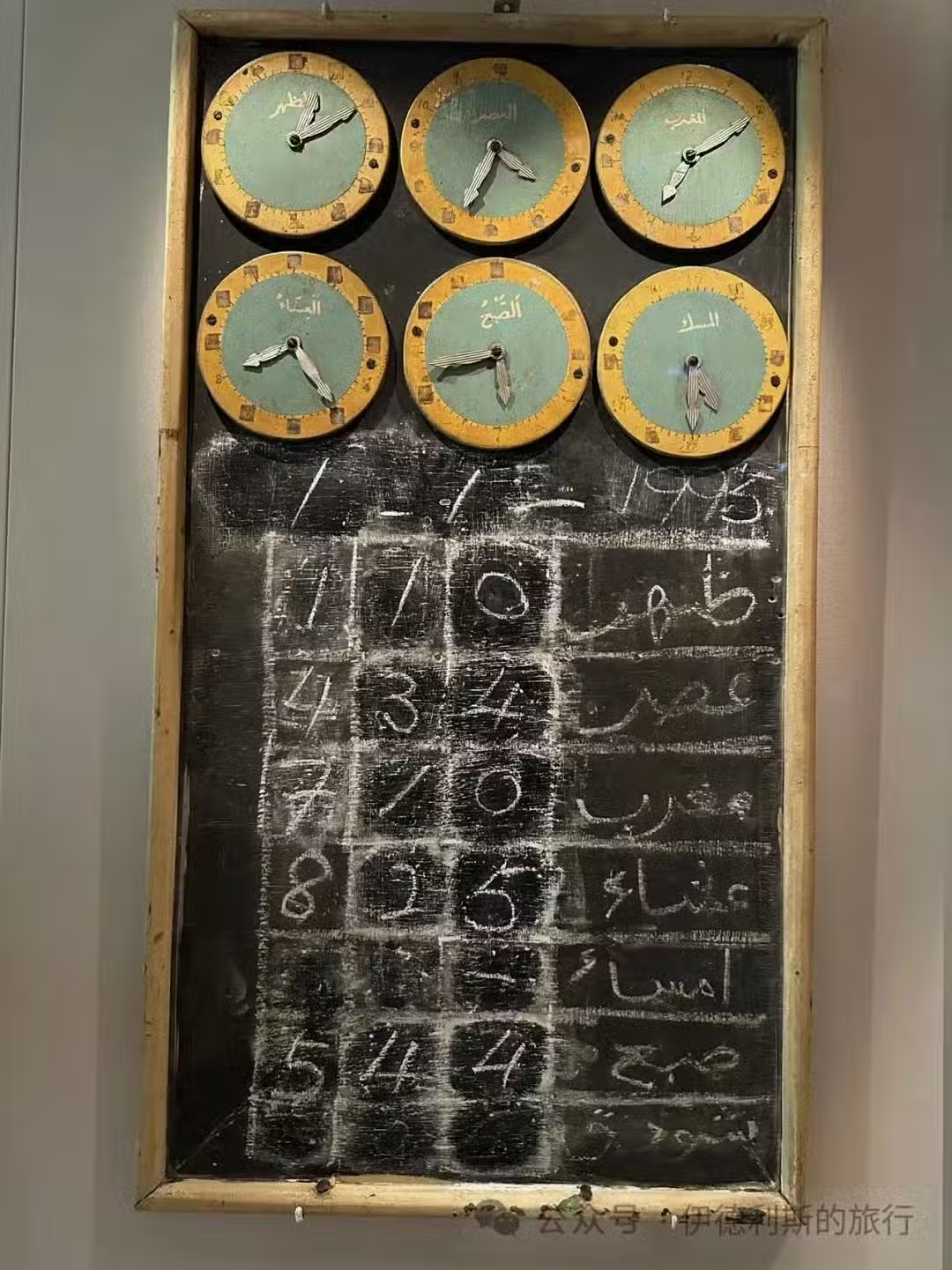

新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图,一直使用到1995年清真寺被拆除。

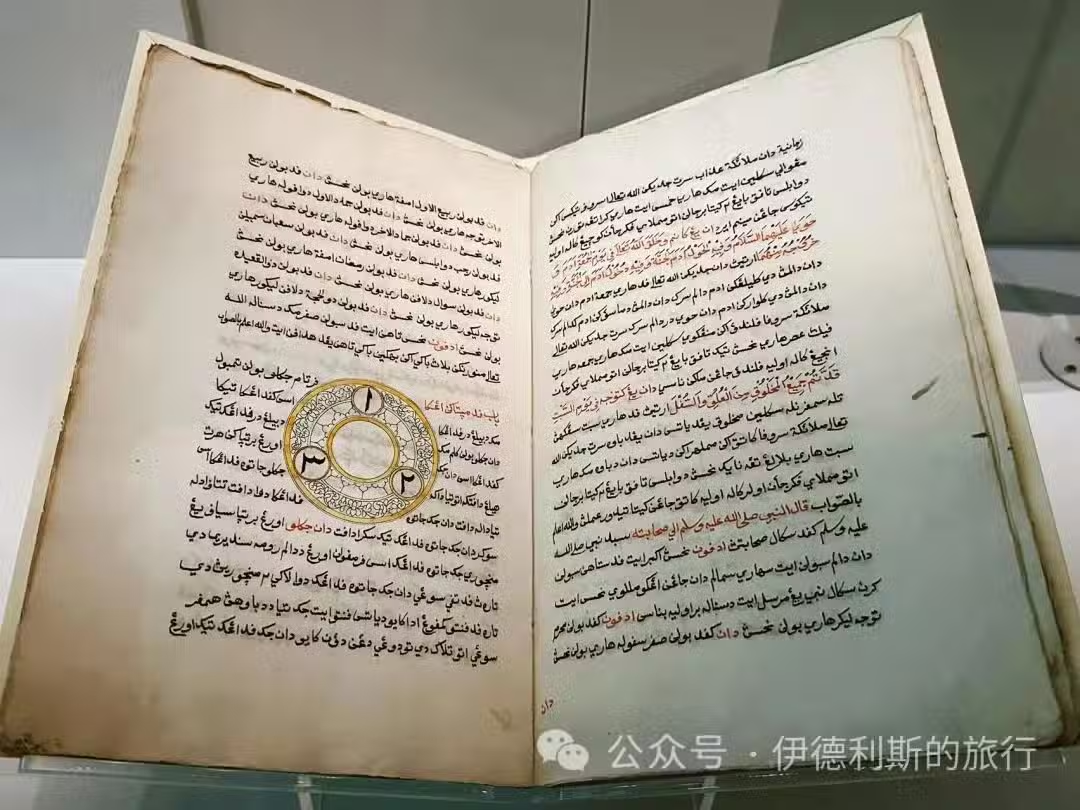

爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文(阿拉伯文拼写马来语)抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合,对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。

马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣,上面写有清真言,这是马来传统服饰的一部分。

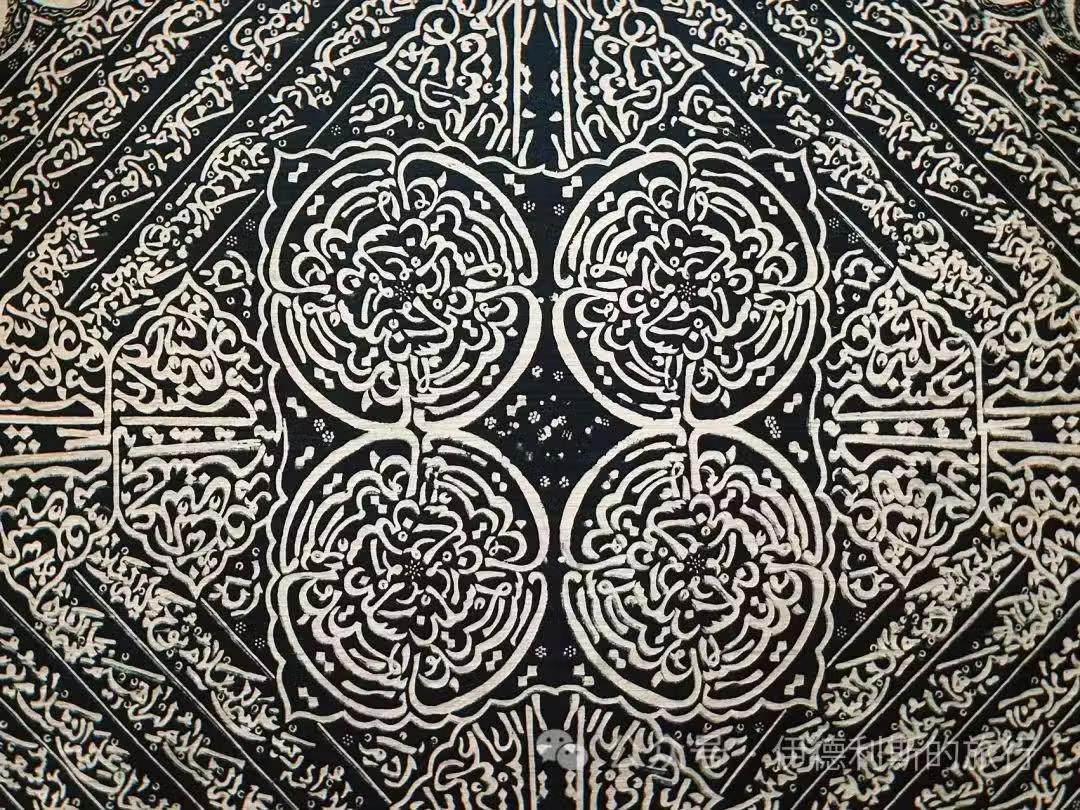

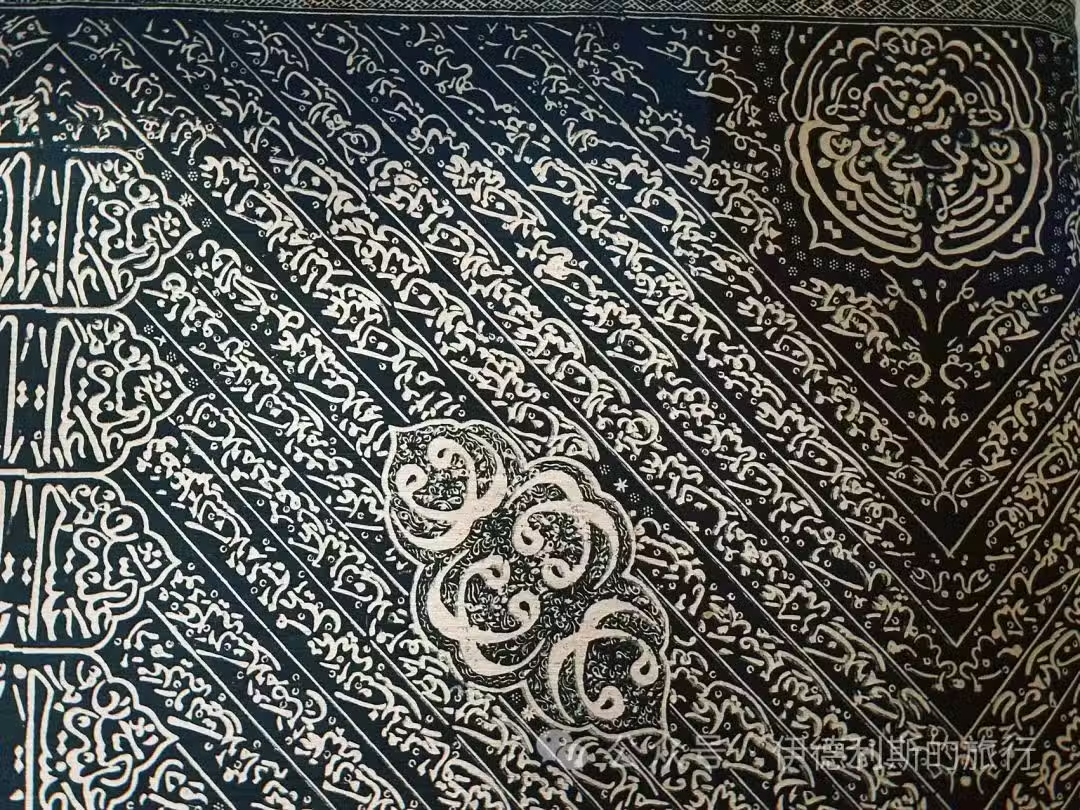

苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染(Batik)阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗,后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。

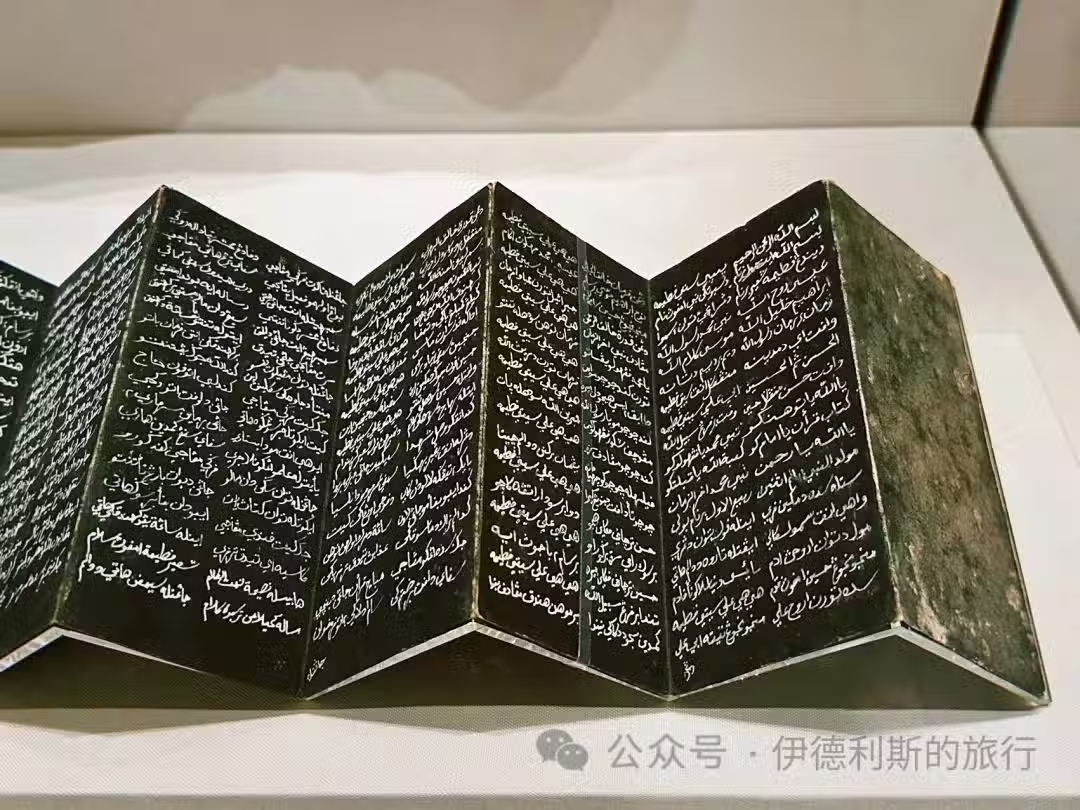

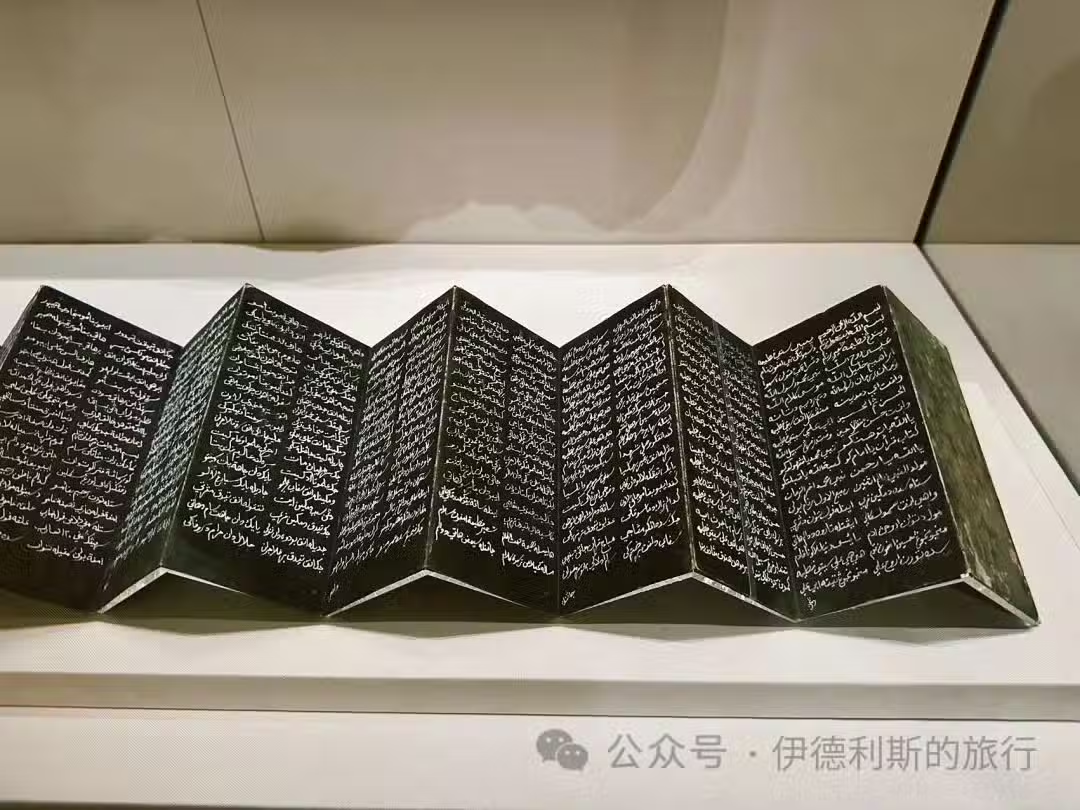

马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写,在缅甸佛教地区非常受欢迎,后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议,其中Syair Dendang Fatimah(法图麦之歌)通常是在仪式上给新生儿吟唱的。

左边是印尼19世纪的哈吉棉帽,右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人(Bugis)戴的宋谷帽(Songkok Recca)。白色象征着纯洁,也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣,在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自鄂图曼王朝的菲斯(Fez)帽,苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子,金带越宽表示和国王的关系越近。

爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼,上面描绘了一支朝觐团队,旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah(麦加国王的旗帜)”,这是1916年麦加人反抗鄂图曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人(Hadharem)的援助,而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族,其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊,同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程,这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。

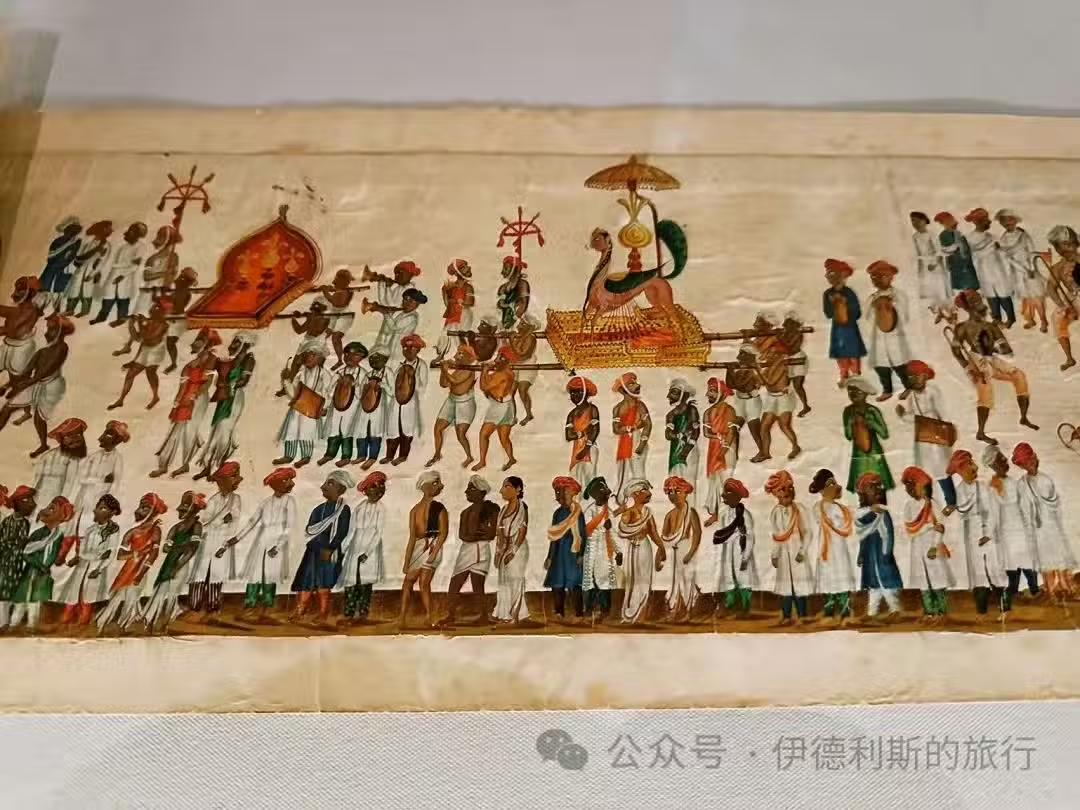

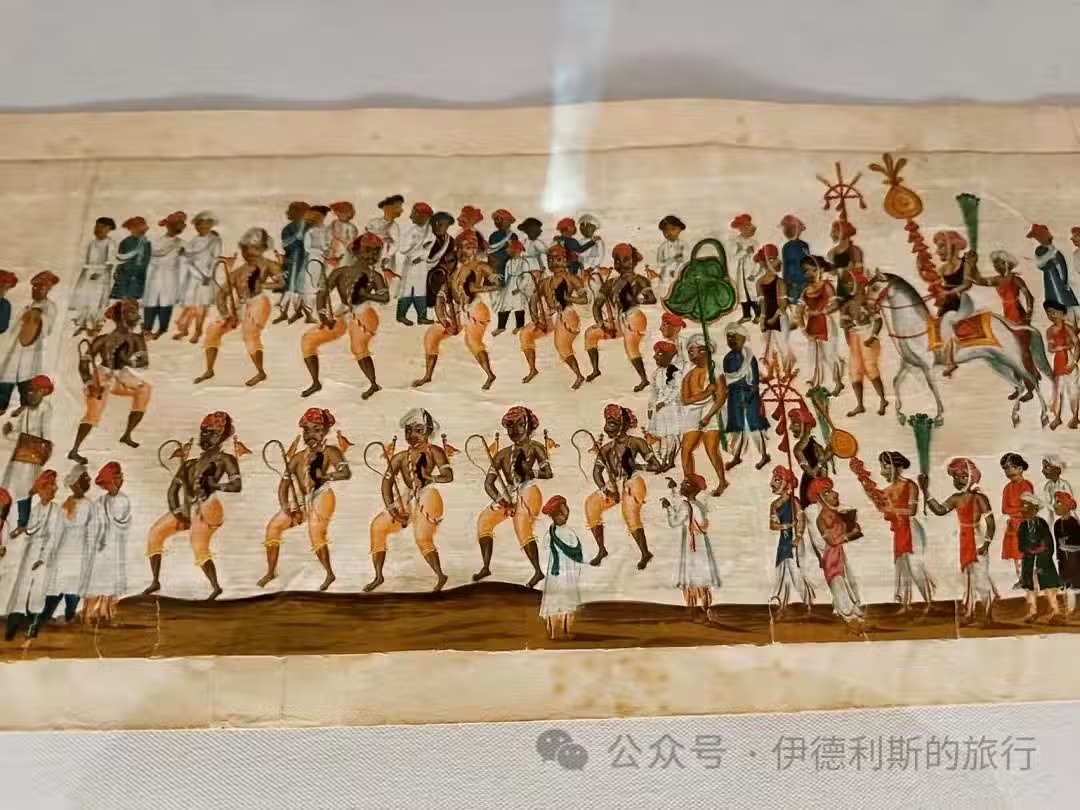

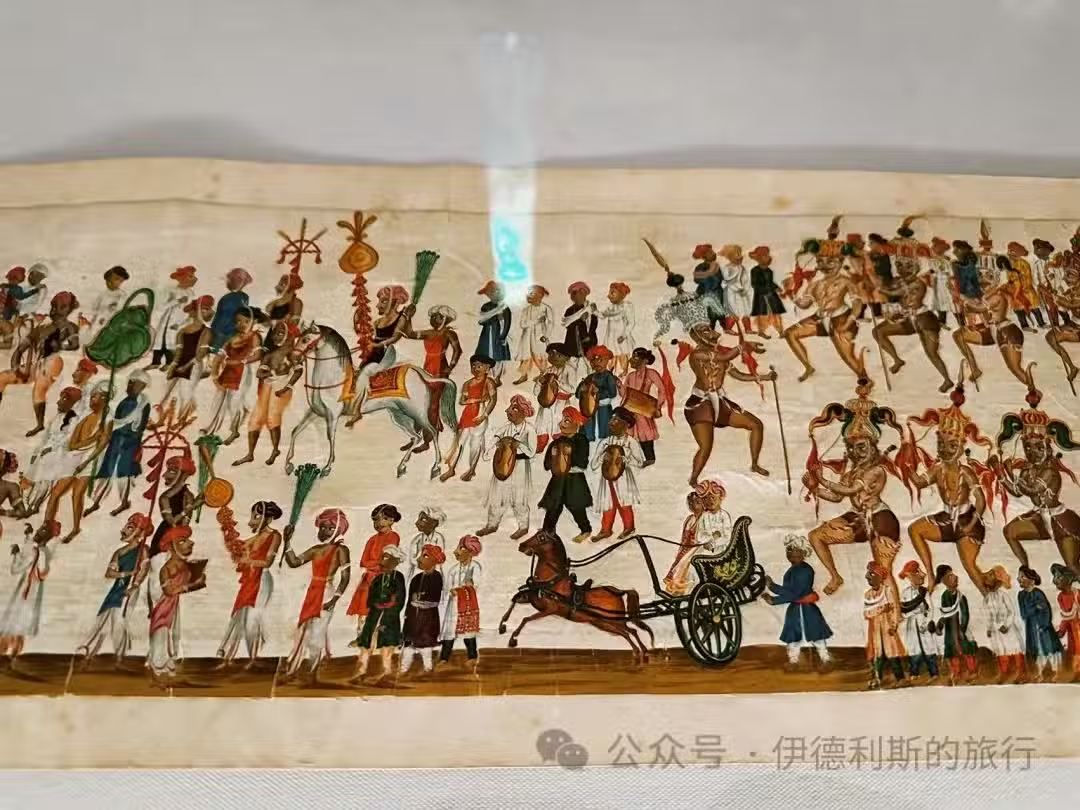

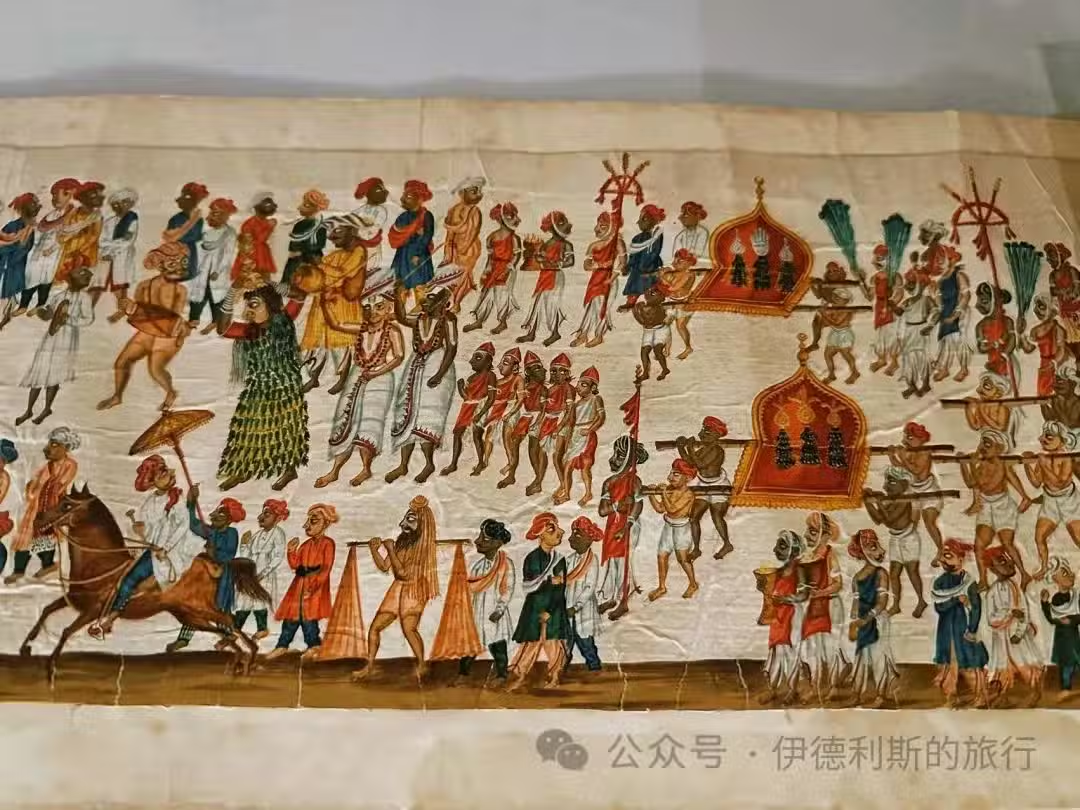

19世纪30-40年代印度南部(可能是金奈)进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长,可以看到Ta'ziya(伊玛目海珊和哈桑坟墓的模型)、Buraq(穆圣登霄时的坐骑)、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演,另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人,甚至还有印度教Charak节的元素,这也是印度多元文化的体现。

18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆,上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的,分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起,上面刻着对先知的召唤,中间是刻有龙头的梨形平面,中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球,最上面则象征着阿里仙剑。

19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子,他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目海珊部队的旗手,与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕,阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水,但在返回途中被敌人阻挡,手被砍断,最终被杀。此后,“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。

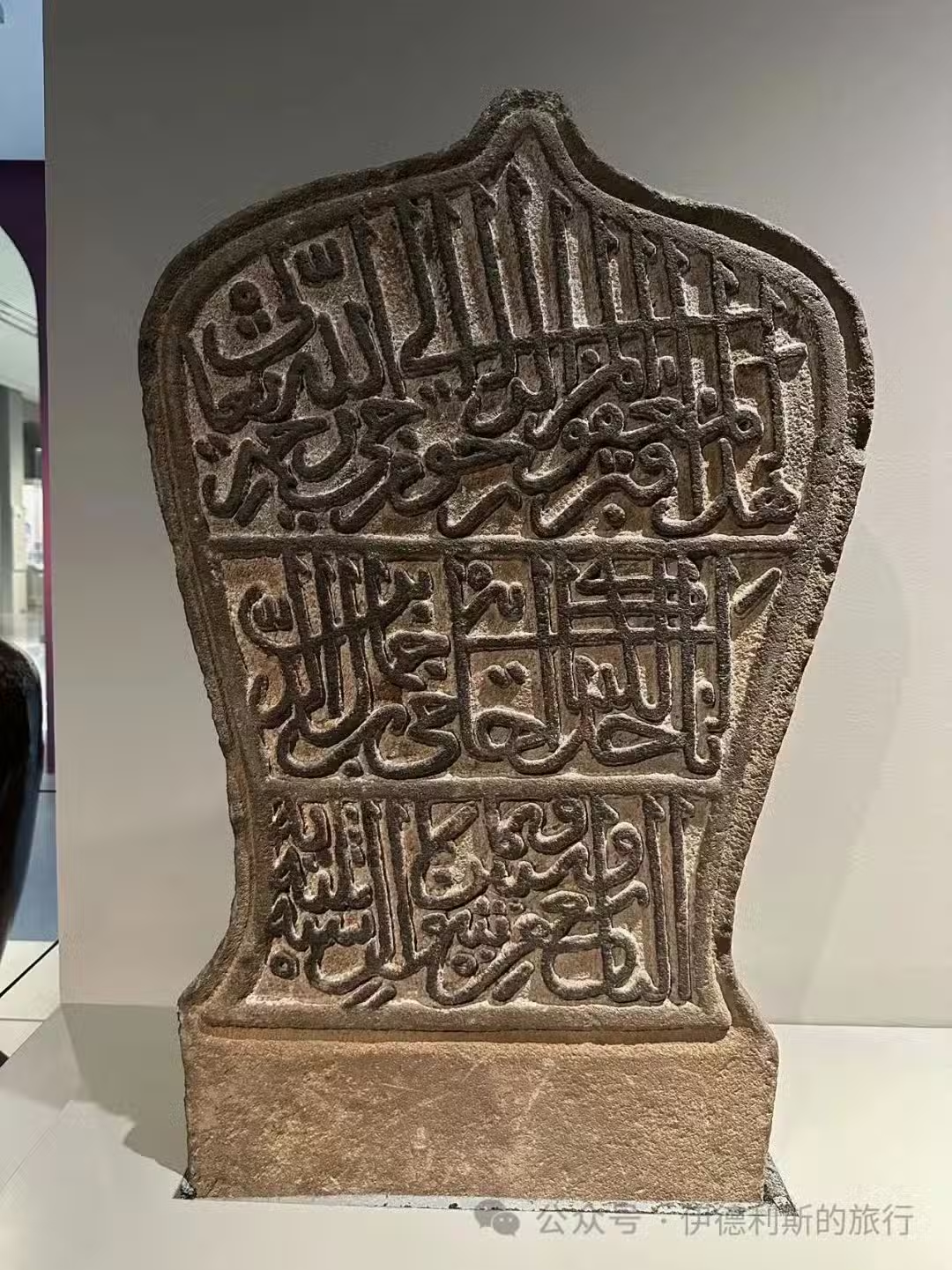

马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外,其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长,他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用,当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现,是新加莱佛士博物馆(现国博)的首批馆藏文物。

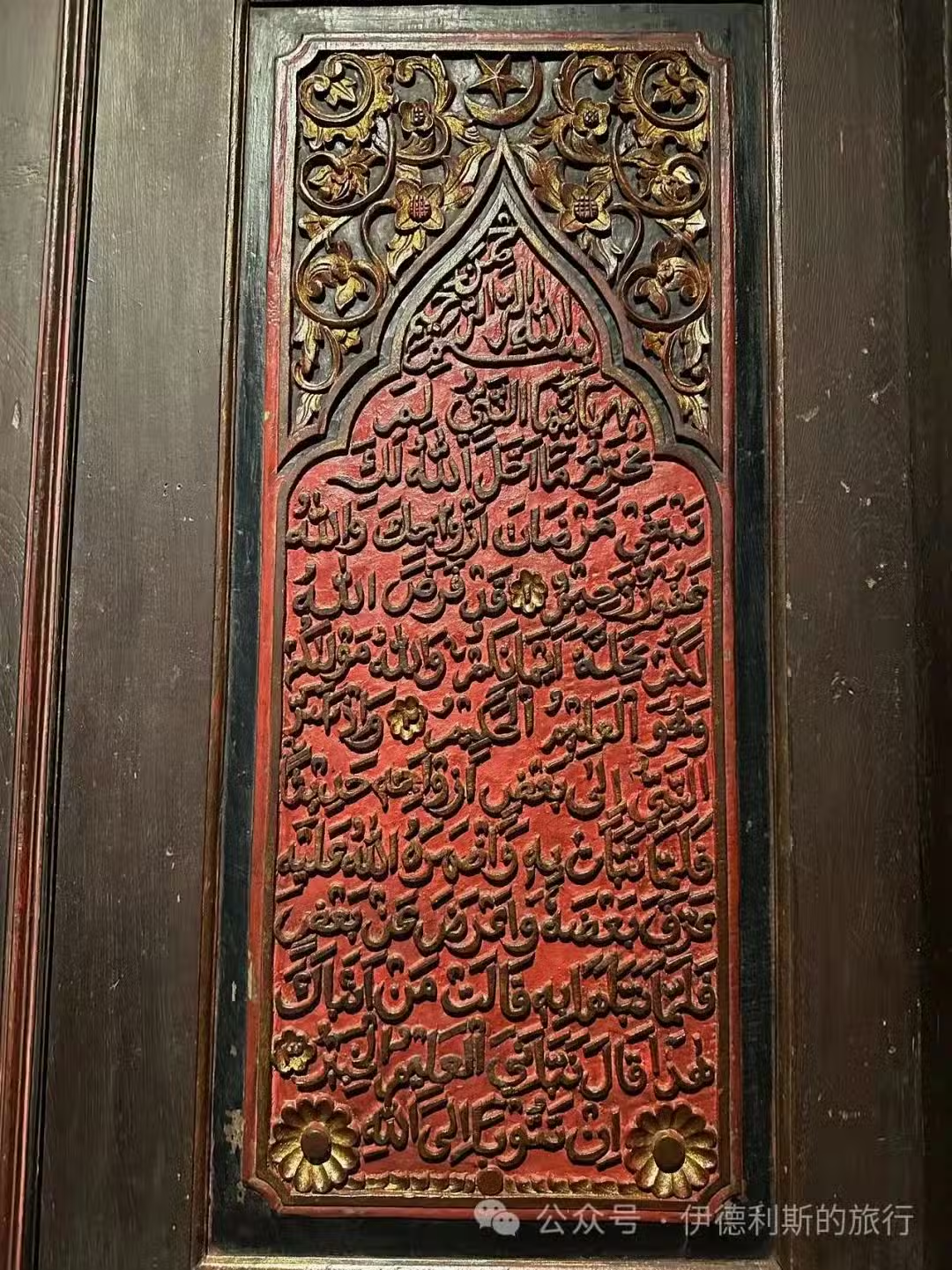

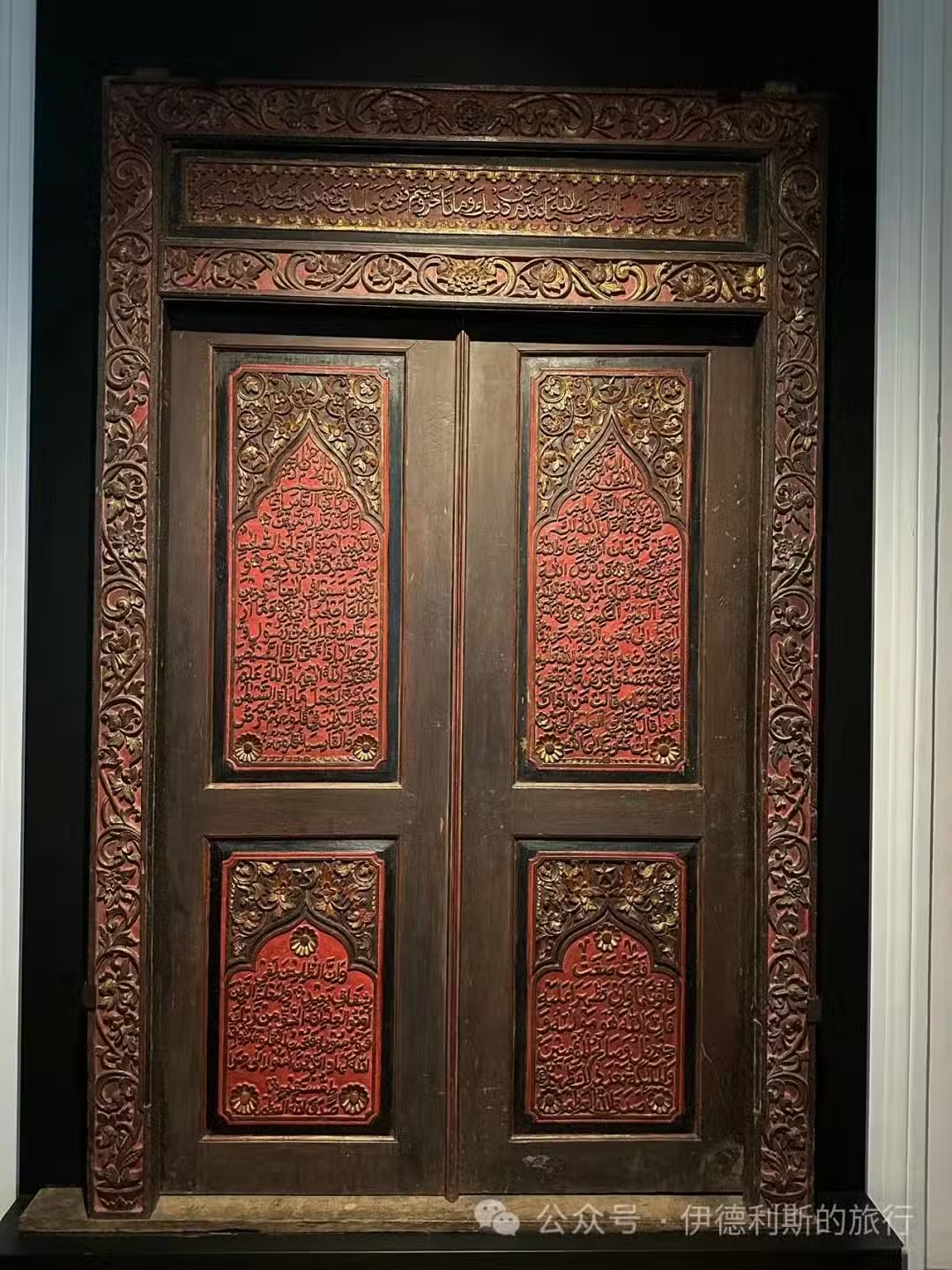

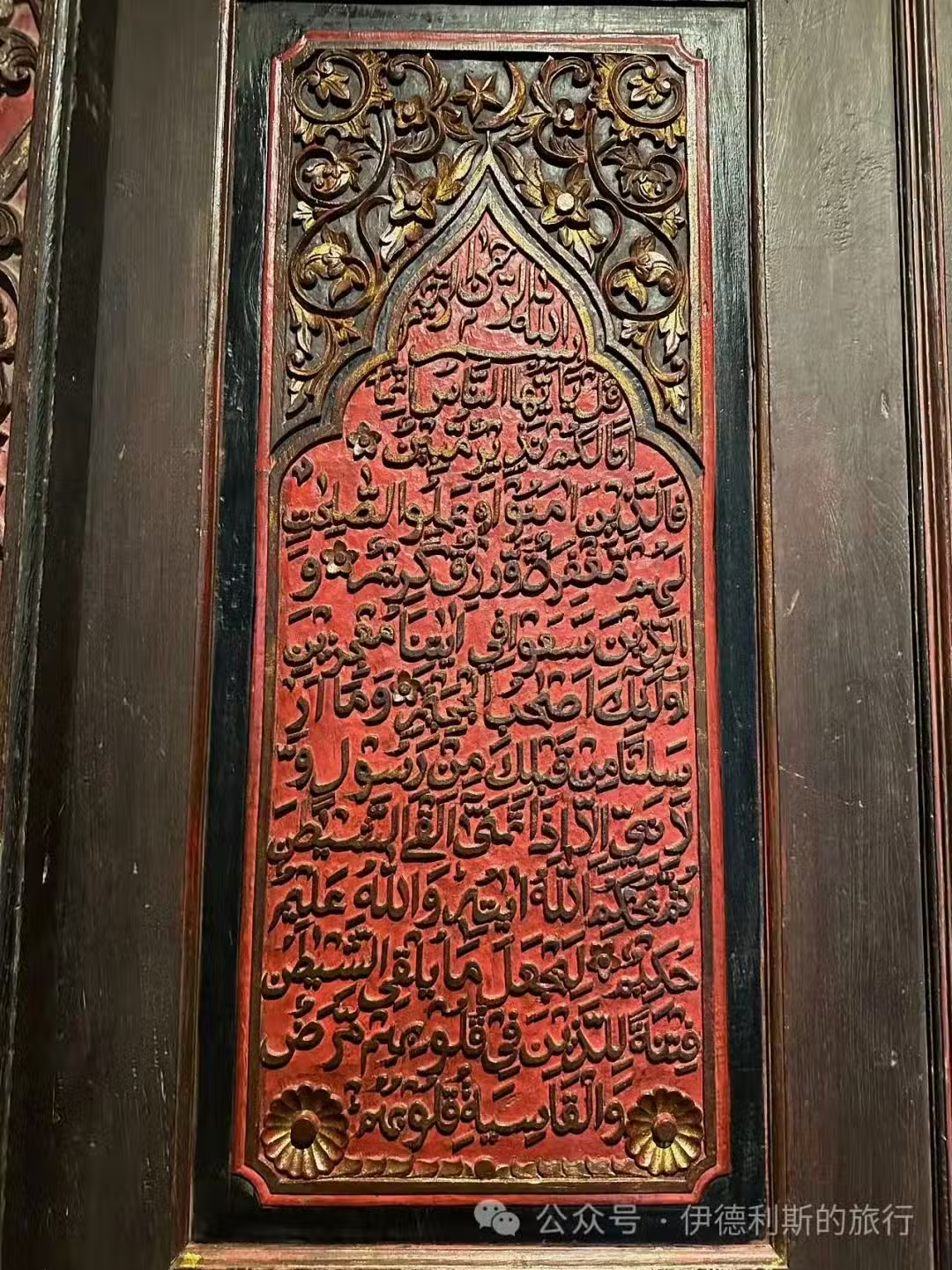

爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog,是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案,在印度教-佛教时期经常使用莲花图案,进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。

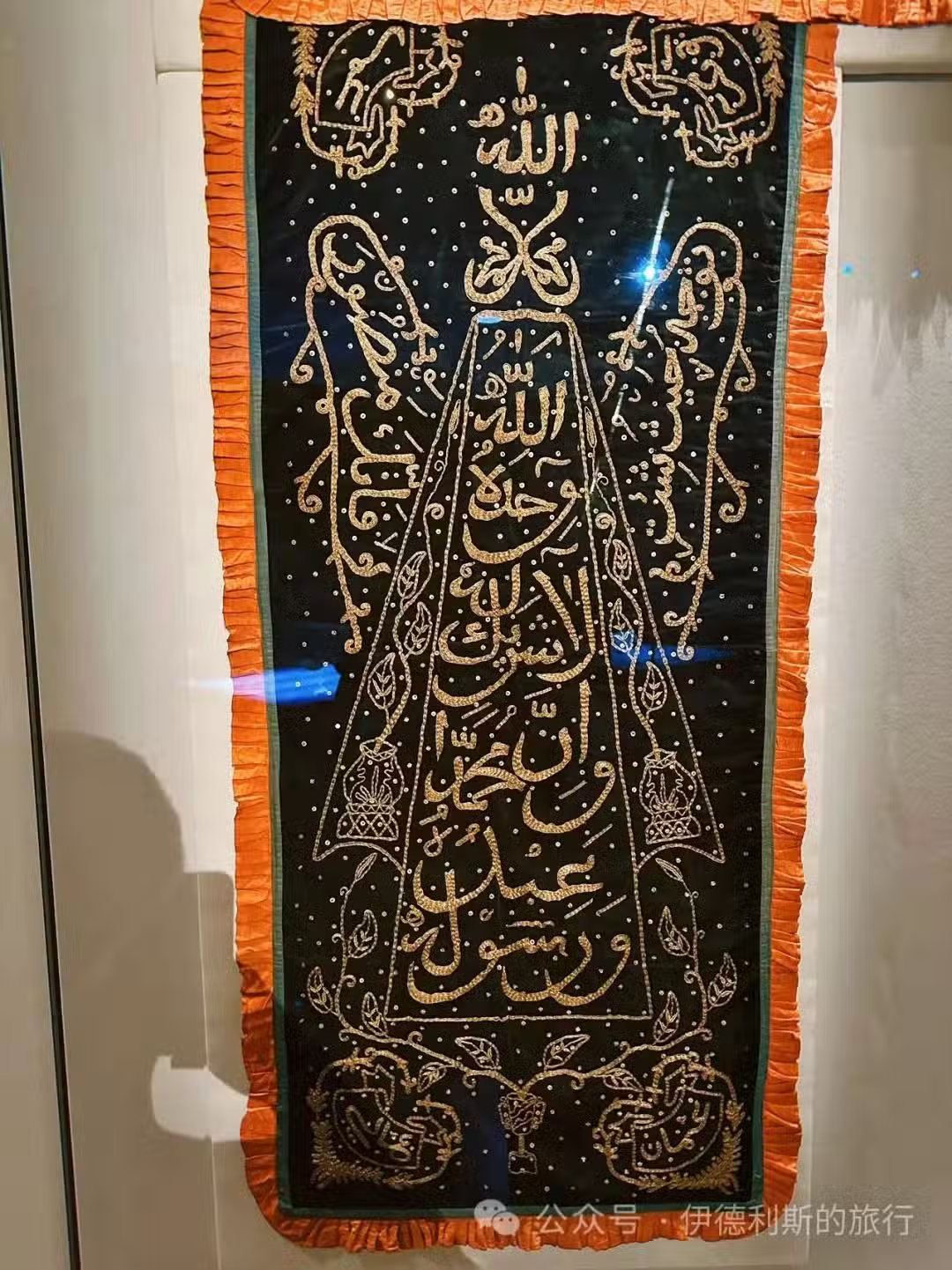

苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat,以前一般是皇家服饰和建筑上使用,现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。