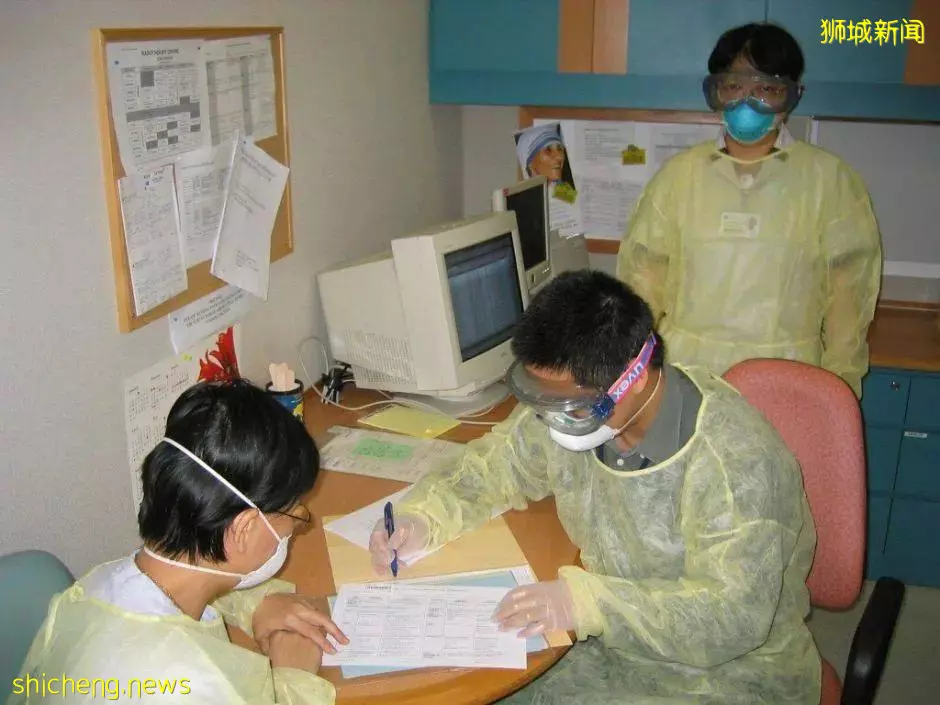

来源:海峡时报 | 非典时期的陈笃生医院

不过,世界卫生组织一直到3月12日才就香港、越南和广东爆发严重的非典型肺炎发布全球警报。

在这时,新加坡的非典传播链已经传开至少感染16人,标志着新加坡的非典疫情正式爆发。

之后的爆发,以及当局采取的措施、死亡病例陆续出现的时间线如下:

3月16日,筛查医院病人

卫生部发布医院指南,筛查急诊科患者是否有发烧症状,以及到受非典影响地区的活动轨迹。

3 月 22 日,设非典热线

陈笃生医院被指定为非典医院。设立了非典热线。这时已确诊非典患者44人。

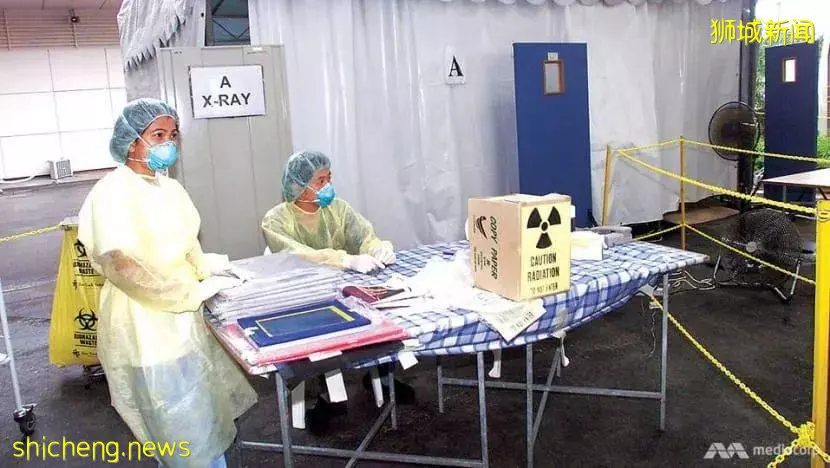

来源:ABCnews | 非典时期的诊所

3 月 24 日,740人在家隔离

根据《传染病法》,大约740人在家中隔离了10天。

3月25及26日,出现首两起死亡

新加坡出现首起非典死亡病例,是1号患者的父亲。紧接着在26日,第二起死亡病例出现,是一位探访过1号患者的牧师。

3 月 27 日,学校关闭

所有学校关闭至 4 月 6 日,死于非典的人必须在 24 小时内火化。

3 月 29 日,机场体温监测

对所有通过樟宜机场进入新加坡的乘客进行体温检测。

4 月 5 日,医院再爆发疫情

新加坡中央医院 (SGH) 遭遇非典爆发。学校的关闭时间延长。

4 月 6 日,部长委员会成立

此时非典疫情已经过半,部长委员会和核心执行小组成立。

4月9到16日,学校重新开放

5月18日,医院报告最后一例非典患者

5月31日,新加坡从世卫疫区名单中除名

在非典爆发过程中,还曾出现了5个超级传播者。

比如最初的1号患者,之后关联感染40多例。其中一个是护士,又随后感染另外23人。

1个在陈笃生医院住院的患者被感染,随后出院后因胃肠道出血又去了新加坡中央医院,于是在那里又感染了近60人。

这60人当中,又有1个在巴西班让批发市场工作,直接就引爆感染群,再关联至少15人。

当时社区采取的防控措施部分如下:

1)尽早发现且隔离疑似病例,呼吁大家有症状及时就医;

2)向全岛超过100万户家庭发放温度计;

3)在学校及工作场所进行体温监测;

4)对确诊病例进行流调追踪,隔离密接者;

5)对于疑似病例用专车运送

6)疫区人员需全副武装,戴口罩、手套、防护服,自己每日检测体温

7)限制医院访客,甚至还曾停止访客探访

8)限制入境措施,机场筛查病例,抵新乘客要填写健康申报卡,进行体检

2003年的非典,因为爆发地点集中,措施采取及时,所以疫情前后持续了两个多月时间就消停。

最终确诊238人,其中33人染疫去世。

那会新加坡的总理还是吴作栋,他表示非典是新加坡“独立近40年遇到的最严重危机”。

只是万万没想到,2020年到2021年,新加坡迎来了独立50多年来碰到的更大危机。

这一次,当局说早有准备。 确实,如果从应对机制来看,这一次应对新冠反应更快,措施规模更大,影响更广。

比如抗疫统筹人员都是跨部门合作。

非典时期,起初应对疫情的部门只有卫生部,资源有限,抗疫委员会是在疫情进行到一半的时候才成立的。

新冠疫情下,中国武汉官宣封城以后的第三天,新加坡就成立了跨部门联合工作小组。

这个月,更是联合新加坡武装部队等继续跨部门合作,支援在家康复计划。

从感染对象来看,非典统计有40.8%病例是医护人员,23.8%是患者的家庭成员。

而这次新冠,其他国家如美国、印尼都有发生医护大量感染情况,但是新加坡很少。

从社区防疫措施来看,去年采取清零策略时,限制边境入境、封城、停工停学、追踪病例、社区集中隔离等等,都比非典时期的动静来得更大。

今年到了8月跟病毒共存,分阶段解封、对疫苗接种者进行分流措施。这更是在非典时期没有的。

从发放的防疫品跟补贴来看。非典时期发了温度计,补贴2.3亿新币。

新冠发了口罩、消毒水、血氧仪、抗原快速检测仪、漱口水等,补贴至少1000亿。

几乎可以这么说。

非典时期采取的措施,新冠大流行都已经做了。

非典时期没有采取的措施,在新冠时期也都做了。

讲句公道话,跟过去对比,新加坡确实已经从非典中总结经验,有一套应对机制,并且将它用在了新冠上。

这套机制证实有效,去年的新加坡一度日增0例,就是最好的成绩。

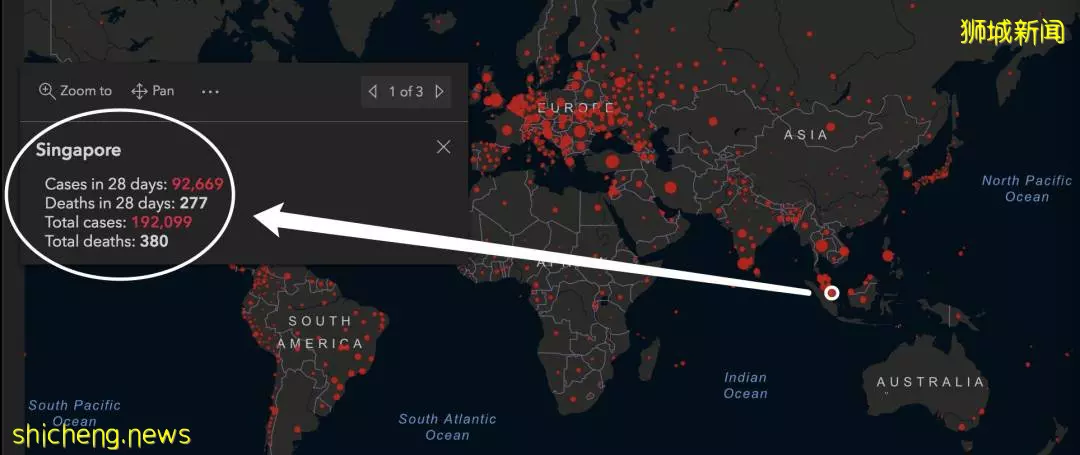

但最大的问题在于,同样是公共卫生危机,但新冠病毒的规模跟传染性比起非典要大得太多。

当时非典结束时,各国/地区累计确诊及死亡情况如下

而现在呢,短短近2年内,全球至少500万人死于新冠,确诊病例达到2.46亿多个。

全球新冠地图 | 新加坡

所以对于新冠,明显非典的处理办法已经压不住。

现在的策略,除了清零就是共存。

新加坡共存,咱们可以来看以色列。

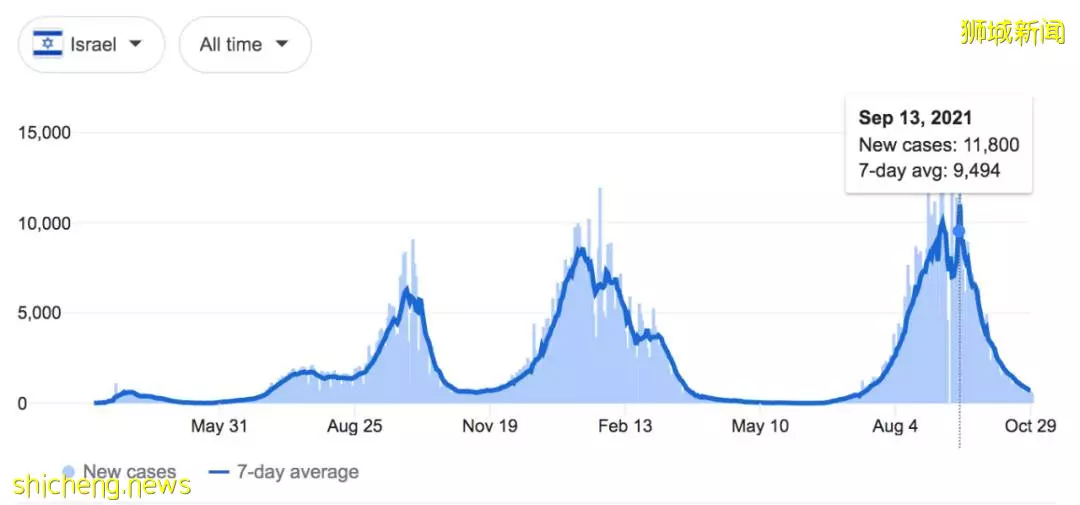

以色列在大规模接种以后曾爆发过病例激增的情况,当时9月13日一天1万多例。

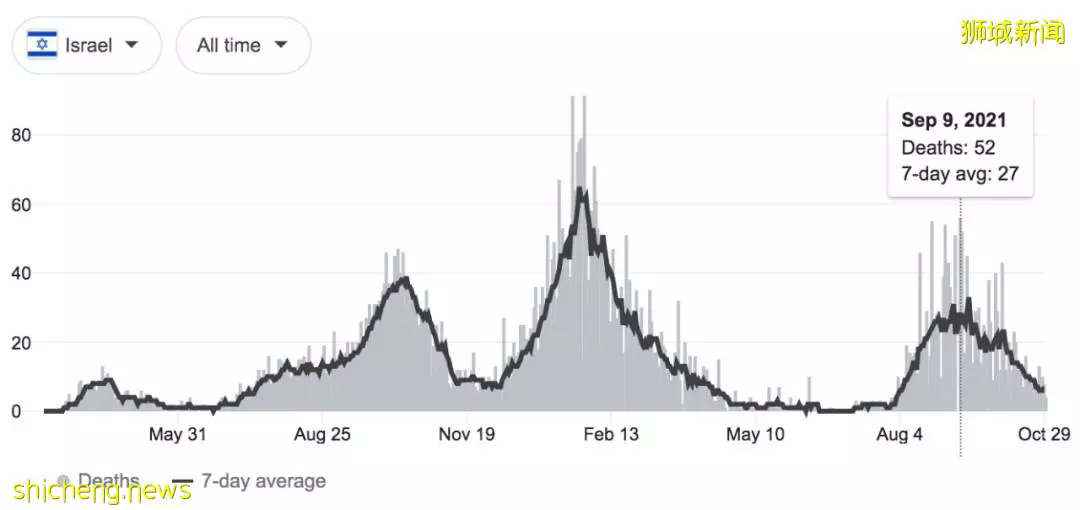

死亡人数的峰值,也是在9月中旬那会发生的。一天死亡52例

但是到了最近几天,情况大为好转。

就昨天10月29日,新增病例571个,死亡4个。

自共存后,他们的死亡人数没有停止过,病例500多也是情况最好的时候。

对于共存国家来说,这似乎已经是最佳局面。

但是会不会有一天死亡人数清零,确诊人数持续走低。如果会,会发生在什么时候。