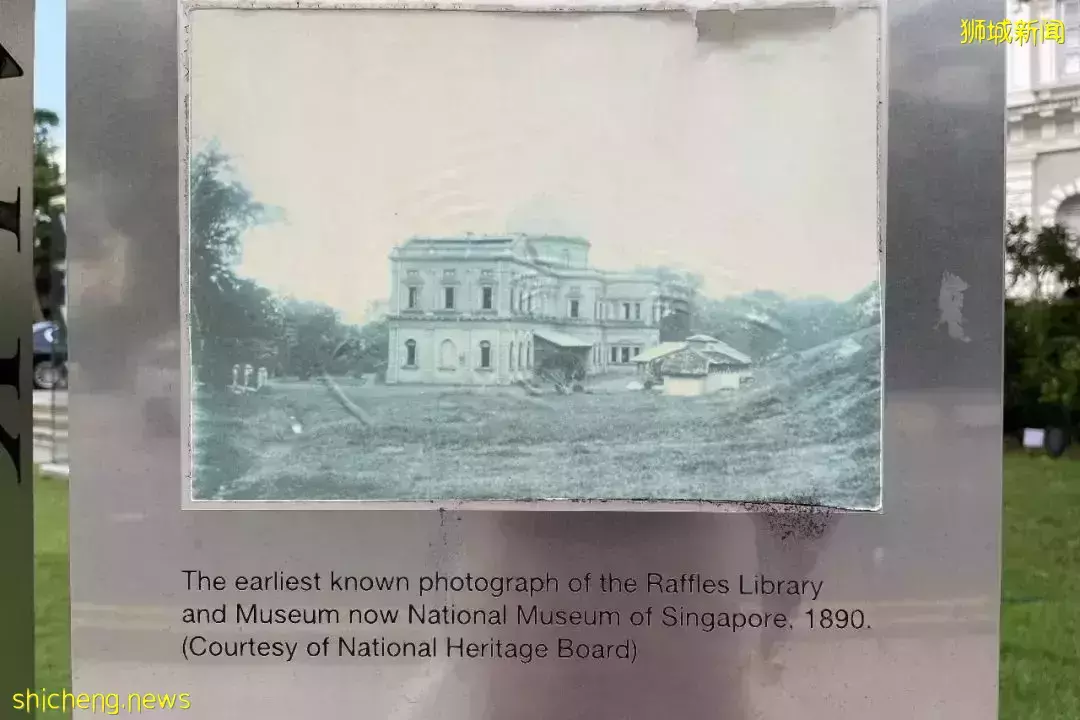

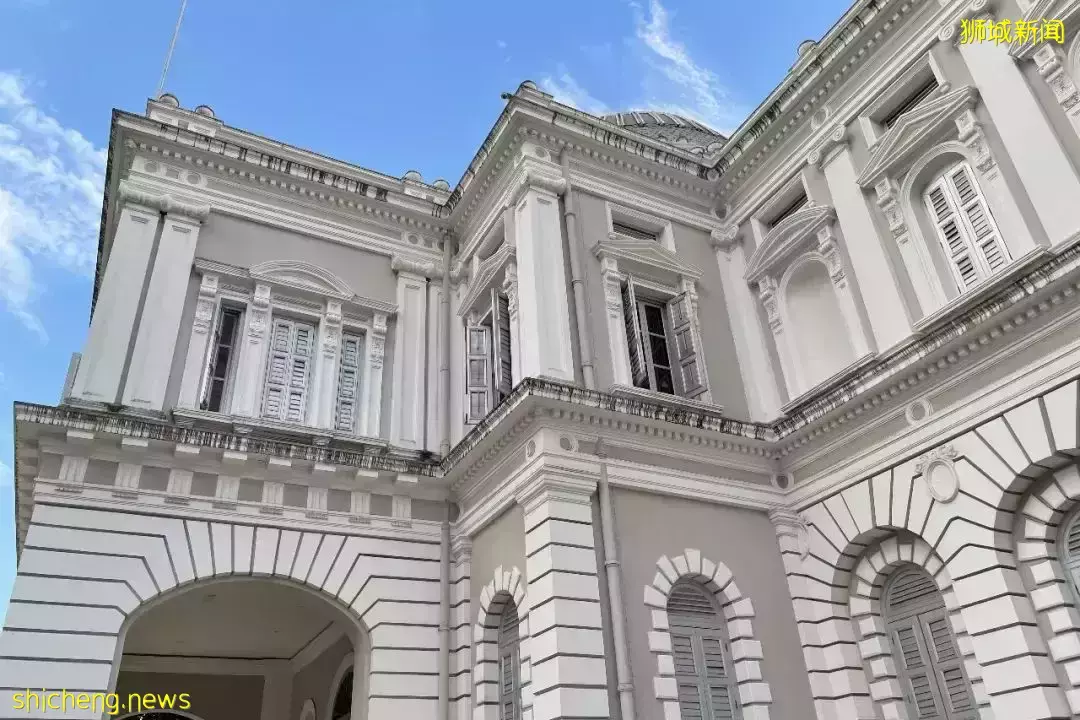

新加坡国家博物馆,俯瞰应该是一个“三”字形,三条横分别代表数次扩建。主楼最老的部分,也就正面看包含圆穹顶的一横,始建于1850年,于1887年完工,第二横是1907年扩建的副楼,1926年完工。

当时一楼是图书馆,二楼是博物院,称为“莱佛士图书馆及博物院” (Raffles Library and Museum),以自然科学与东南亚民俗考古为主。

2003年国家博物馆再次扩建,“三”字形的最后一横,是16米高、24米宽的玻璃中庭,对古典圆穹大厅进行了现代演绎。

因此从正面看,博物馆是一幢古典建筑,而从福康宁公园的后面看,是一幢把古典建筑包在其中的玻璃房。

从正门往右走,三角形山墙是特色

从正门往左,古树Heritage Indian Rubber Tree

再往左是去福康宁公园的步道

进门的穹顶大厅

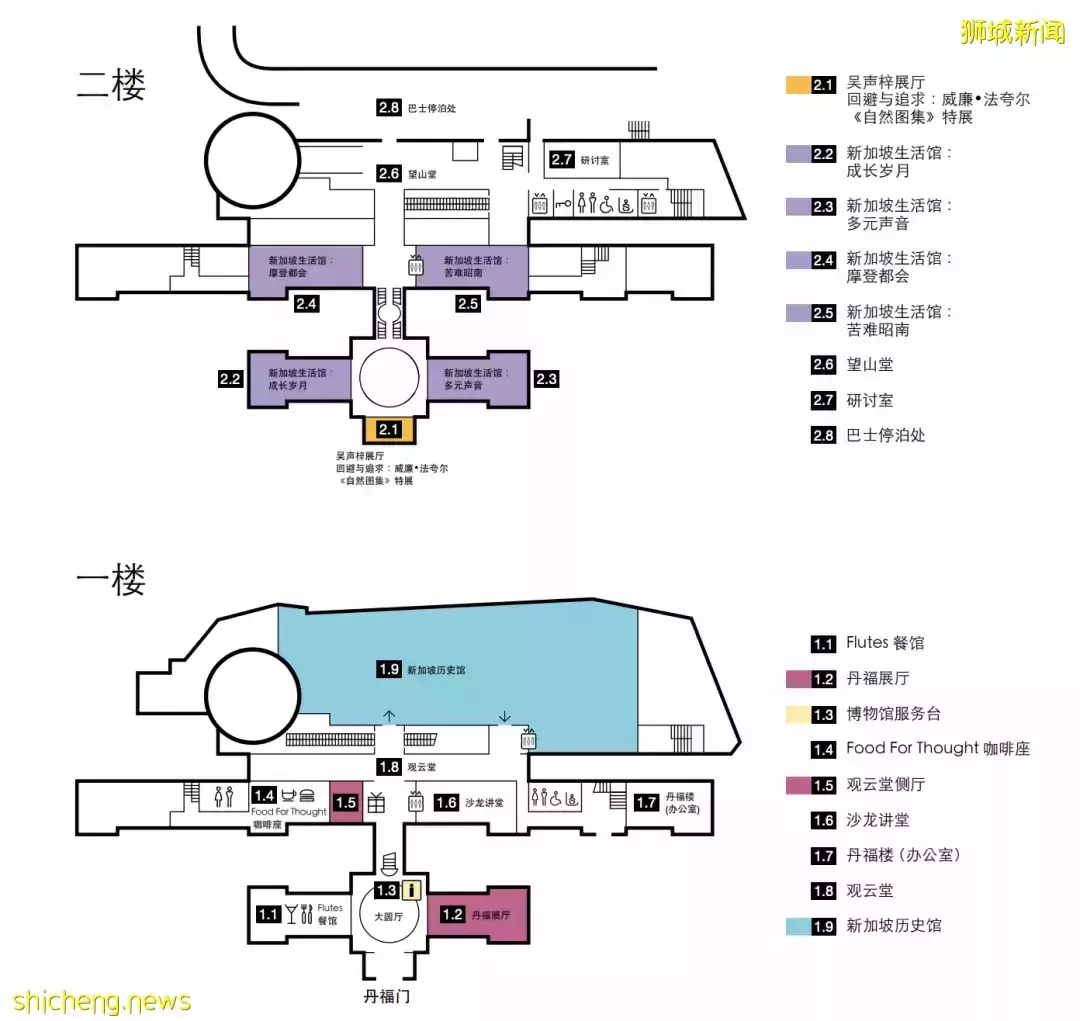

博物馆一共四楼,常设展馆在一楼和二楼(主要是我后来也没来得及去四楼和地下一楼)

穿过走廊来到透明玻璃做成的新楼

玻璃大厅一边是咖啡馆

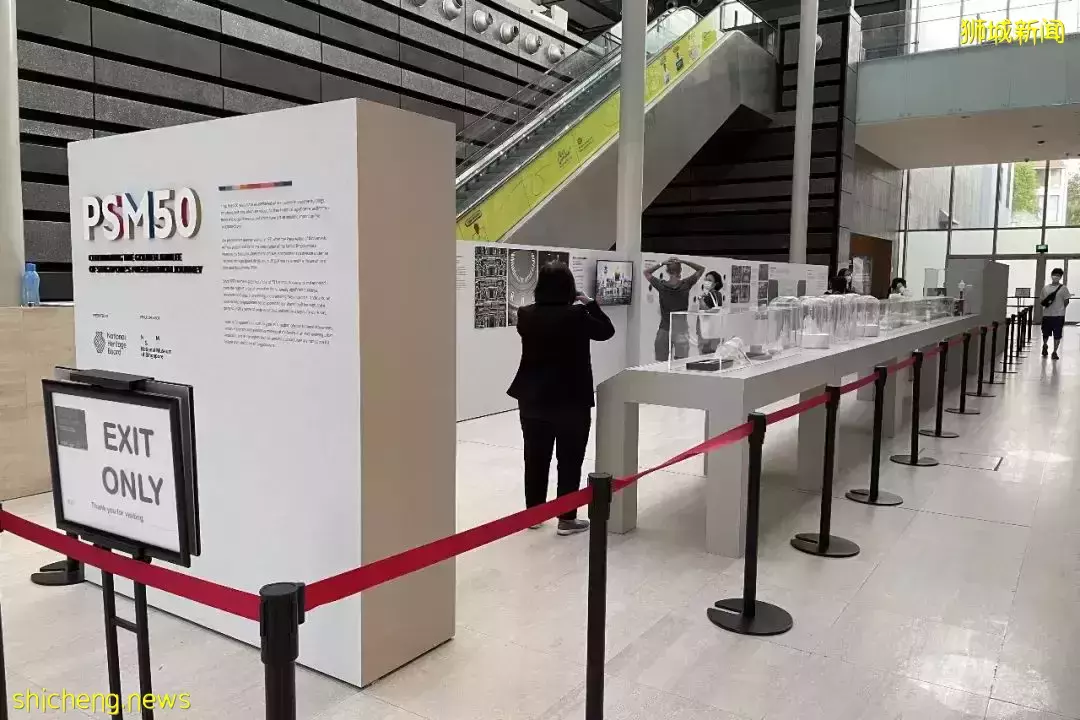

另一边是新加坡历史建筑五十周年的小展览

一楼是新加坡历史展览。

1819年英国在新加坡建立贸易点,1819年之前是新加坡古代历史,1819年至1942年是英殖民时期,1942年至1945年是日占时期,1945年至1963年迈向自治与合并,1963年至1965年马来西亚时期,1965年8月9日新加坡独立。

展览很不错,给我最深的印象倒不是展览本身,而是新加坡并不避讳殖民时期开始的现代化进程,这体现在展览上,也体现在很多文化意识形态上,跟我们从小接受的反帝反封建教育不同。

内容表述较客观,哪怕是被日本人占领的时期,文字不带过多感情色彩。我记得有一面墙,最上面一个问题,英国人和日本人打仗,谁会赢?接下去列举了双方武器、人员、后勤方方面面的数据,一目了然,没有废话。

一开始引用了汪大渊,他记载一部分新加坡土著在福康宁山一代,那就是说,七百年前,从南昌城广润门出发的汪大渊就站在我现在站着的地方……我查了查,汪大渊还说,当时这里就有中国人,以及中国人和土著的混血……不知道他是编的还是真的,可能都是黄种人吧?

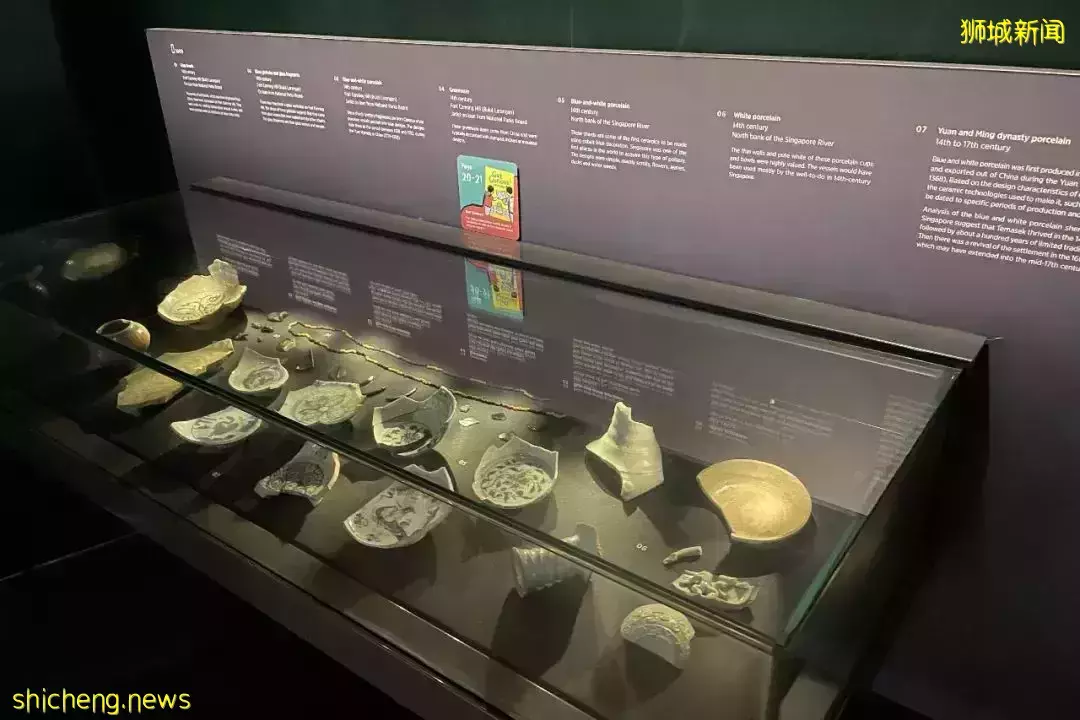

福康宁和新加坡河一带出土的元朝的青花瓷

元朝商贸发达,新加坡作为一个贸易港也发展起来

后来明朝海禁,新加坡也随之消沉了一百年

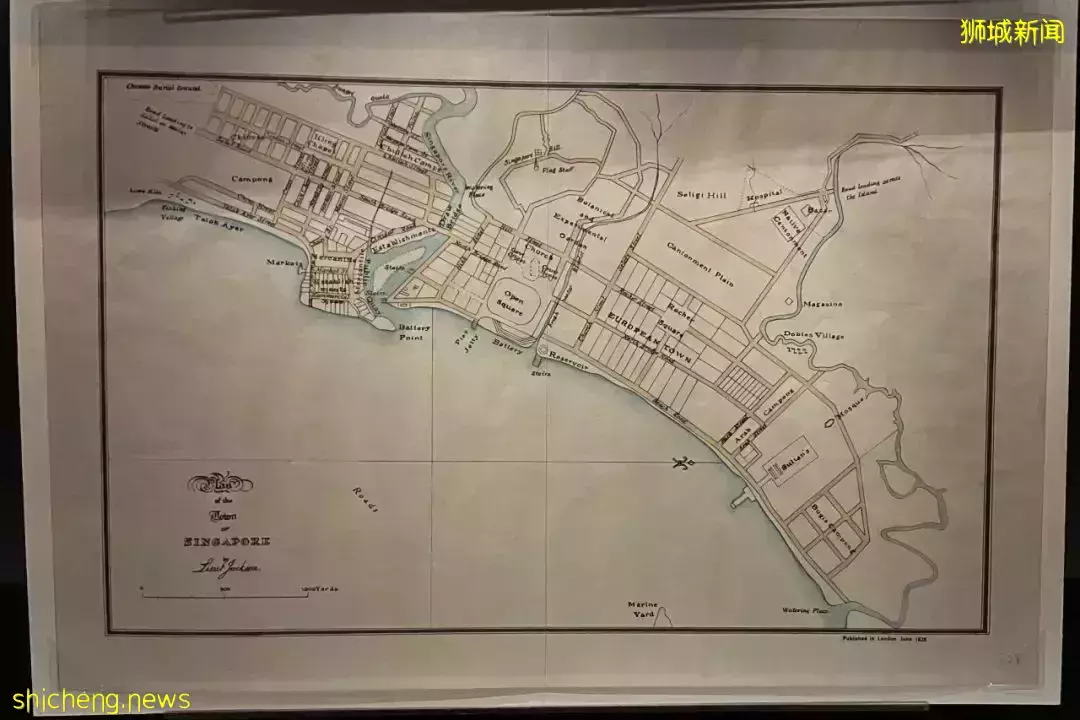

下面这幅地图很有意思,号称是当年史丹福·莱佛士对新加坡的规划图,从中可以看到当时有欧洲区,商业区,华人区,土著野地,竟还有一个阿拉伯区。这些规划至今还试用,那些如今散落的古迹连成片,可以看到百年城市发展的肌理。

英国人史丹福·莱佛士(Stamford Raffles)于1819年1月29日在马来亚半岛南端一个小岛上,建立一个自由贸易港,即今日的新加坡,从此打开新加坡现代化进程,为了纪念莱佛士,岛上不少建筑与他有关,比如新加坡国家博物馆,当时就是“莱佛士图书馆及博物院” (Raffles Library and Museum)。

维基百科写,“莱佛士占领新加坡后不久,英国殖民者就把它变为加工、储存、分销的‘鸦片中心’。他们从印度进口鸦片,加工后除了供应新马及其它东南亚地区,主要是走私到中国去,因而在十九世纪中叶导致两次‘鸦片战争’。之后,由新加坡输往中国的鸦片公开化、合法化,数量倍增、获利更大。”

这样看来,莱佛士的登陆影响深远(当然,从历史的必然性而言,没有新加坡也会有新减坡),此莱佛士即彼来福士,由淡马锡控股下属凯德置地在中国大陆的上海、北京、成都、杭州、重庆、宁波、深圳投资的一系列房地产项目,也被命名为“来福士广场”,以纪念来福士……倒也蛮搞笑的。

Hmmm,我又犯了意识形态教育之深的毛病。

来到二楼,从“三”走到“二”

在玻璃房里欣赏修复后的老建筑

接着从“二”走到“一”

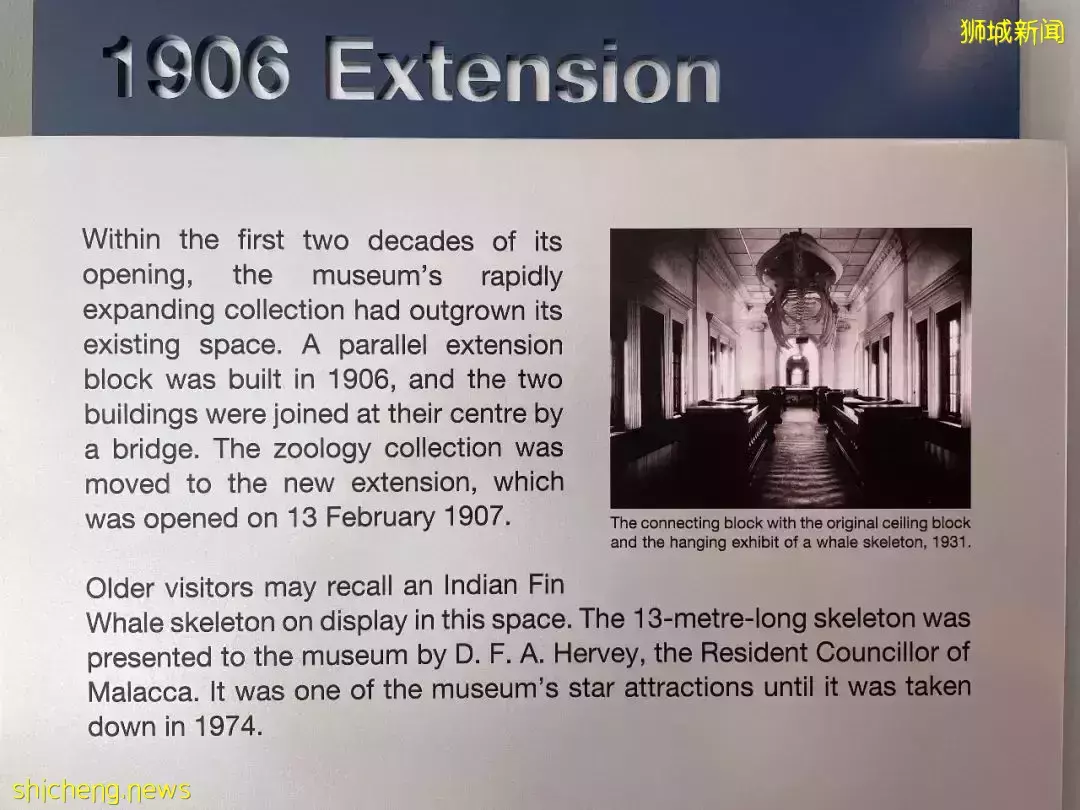

一张老照片可以看到1931年当时的样子

来到穹顶的二楼

二楼有四个小展厅,分别展示了殖民时期、日据时代、独立前、独立后,四个时代的物品展示,地方不大,但是各有特色,每个展厅都特意设计成当时的风格。

Modern Colony, 1920s and 1930s

Surviving Syonan, 1942-1945