AI教育正全面走进中小学课堂,不仅是中国,新加坡也在加速推动。

中国教育部宣布,2025年起,全国中小学每年都要开设至少8课时的AI课程,连小学生也要开始接触人工智能了!

与此同时,新加坡也推出了面向小学生的“趣味AI”模块,教孩子们用生成式AI写故事、用智能机器人完成任务。

未来的课堂,AI真的要成为“标配”了。

中国的AI课程怎么上?

中国的AI课程讲究“分段教学”,每个学段的侧重点都不一样。

小学阶段更注重体验式学习,孩子们会在游戏化场景中认识AI。

比如,通过“智能垃圾分类”游戏了解图像识别,或用语音助手互动感受自然语言处理。

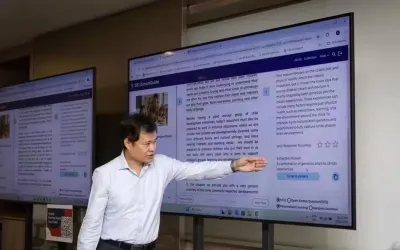

初中阶段强调“AI赋能生活”,老师会带着学生用图像识别技术设计校园安防系统,或者用AI优化学习工具,AI不再是“黑科技”,而是解决问题的利器。

高中阶段则更强调跨学科应用。

像是结合生物知识开发AI疾病预测模型,或者用数据分析优化城市交通方案,直接把AI变成创新工具。

重点来了,8课时只是底线,学校可以把AI课程融入到信息科技、科学等学科中,不会额外增加课业负担。

北京有些学校甚至直接把AI课堂变成“创新实验室”,学生可以亲手参与智能家居、无人车项目,动手又动脑。

新加坡的AI课堂怎么玩?

新加坡的AI教育更强调“趣味性”,他们的“AI for Fun”模块设计得相当有意思。

小学生可以上5小时的生成式AI课程,比如教AI写故事、编歌词。

还有一个5小时的机器人控制课程,孩子们会用编程控制机械臂完成各种小任务,培养逻辑思维和动手能力。

而到了中学阶段,新加坡会引入更多社会问题的解决场景。

比如,学生会用AI来优化社区交通线路,或者利用数据分析设计环保方案,AI成为他们解决现实问题的工具。

更特别的是,新加坡的AI教育很强调伦理意识,专门设计了AI隐私、算法偏见等内容,帮助学生正确理解AI的边界。

中国走的是“AI技能+跨学科应用”的路线,而新加坡则更注重“趣味引导+伦理教育”,两者各有特色。

AI教育还有哪些难点?

虽然AI教育很火,但推进过程中也面临一些挑战。

01 师资不足

中国要培养上百万名AI教师,而新加坡则通过“AI for Educators”计划来帮助老师掌握AI教学方法。

02 教育公平

城乡数字资源差异可能会拉开AI教育的差距。

为此,中国正推广“云端实验室”,新加坡则在尝试用更简单的低代码平台,帮助孩子们降低学习门槛。

03 家长焦虑

韩国的AI教科书改革曾引发不小争议,说明AI教育并非一片坦途。

中新两国也在积极推动家长参与,帮助他们正确认识AI的机遇与挑战。

AI教育的终极目标是什么?

无论是中国的系统化教学,还是新加坡的趣味体验,AI教育的核心目标都是培养孩子的两种能力:

批判性思维

能分辨AI生成内容的真伪。

新加坡的中学生已经开始学习如何验证信息的可信度,这个技能未来肯定很吃香。

人机协作力

让孩子们学会用AI工具提升创造力和解决问题的能力。

中国的高中课程就专门设置了“AI辅助创新设计”,就是在培养这种能力。

有人说,2025年可能会成为“小学生AI元年”。

毕竟,AI素养不仅仅是一门技能,更是一种理解科技、思考社会的能力。

中国学生在课堂上用AI设计智慧农场,新加坡的小朋友在教机器人跳舞,这些场景可能很快就会出现在现实中。

未来,两国之间的交换项目、师资合作或许会成为新的教育热点。

毕竟,在AI浪潮下,如何培养“更聪明的大脑”才是全球教育的共同挑战。