2019年2月4日大年除夕早晨,華僑中學以獨特方式迎新春,約4500名師生穿上紅色T恤,在華中鐘樓前的大操場集合,排列出華中校徽和「100」字樣的圖形,以浩蕩氣勢慶祝創校百年。(華僑中學)

新加坡今天又增添一所百年學府。

為何說「又」呢?

因為本地目前已創校超過100年的學府有10多間,包括:聖瑪格烈學校、新加坡女子學校、道南學校、愛同學校、崇福學校、蒙福中小學、巴耶利峇美以美女校、南華小學及南華中學,以及南洋小學和南洋女子中學。

由著名華人企業家、慈善家兼教育家陳嘉庚在新加坡創辦的華僑中學,100年前的今天(1919年3月21日)以「新加坡南洋華僑中學」之名開班授課。今晚,萬名「華中人」齊聚華僑中學校園參加百年校慶萬人宴。李顯龍總理雖不是「華中人」卻是今晚的座上嘉賓。

總理在致辭時,對成為特選中學後的華中在各方面取得卓越成就表達肯定,並呼籲每一所學校像華中一樣,倡導開放包容的精神,維護我國多元文化社會的根本。

李顯龍總理(前排左三)在萬人宴上與華僑中學校長彭俊豪(前排左二)和多名第四代領導班子成員合照。(聯合早報)

華中是東南亞第一所華文中學

據《聯合早報》報道,為興辦華僑中學,新加坡同德書報社當年捐出1萬6000元,本地商號和富商共捐1萬零500元,陳嘉庚則捐出1萬3000元。華僑中學當年是新加坡第一所只收男生的華校。1919年3月21日開課當天,華中的教師有13位,學生有93名。

這條曲折起伏的教育之路走了100年,越走越順,從中學擴展到初級學院,如今「華中」不但桃李滿天下,「華中」這塊品牌,更成為本地華族社群引以為榮的教育界金字招牌。

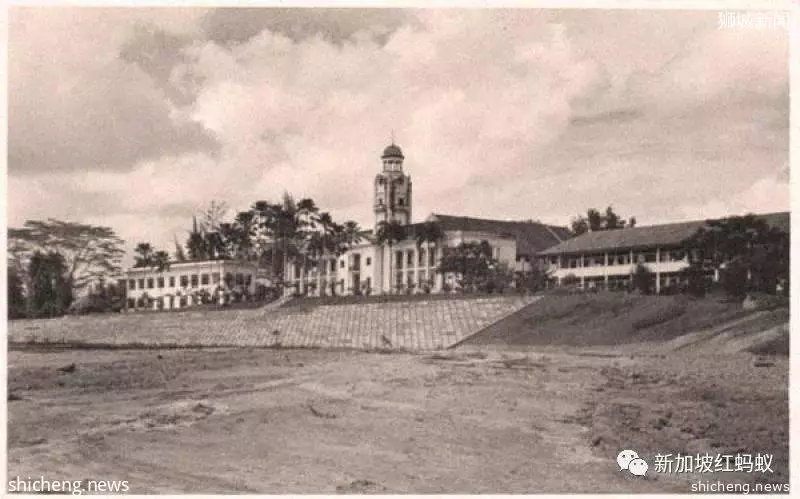

華僑中學的第一所校舍設於尼文路(Niven Road),到了1923年才搬遷到武吉知馬路現址。當時陳嘉庚向柔佛蘇丹買下了武吉知馬一片面積32公頃,價值8萬新元的土地建立了華僑中學。該土地原本是蘇丹豪宅的一部分。這些鮮為人知的信息,都收錄在為慶祝「華中百年」而出版的《華中百年情》特刊內。

華僑中學武吉知馬路現址創立初年,大操場還未打造好。(《百年華中情》)

紅螞蟻雖是華中校友,但很慚愧,直至今天才知道,華僑中學原來是東南亞的第一所華文中學。它的出現為南洋掀開了新的教育篇章。

《華中百年情》的執行編輯楊紹強在書中撰文追溯華中100年來的發展歷程和變遷時寫道:

「華中的創立標誌著南洋教育的進化,由小學階段進入中學階段,意味著華人各幫打破地方主義,願意放下畛域之見,在辦教育這件事情上團結一起,為南洋各地華人子弟創辦中學校。」

曾出任華中華中國際學校校長,也是華中和華中初級學院校友的楊紹強也在接受《聯合早報》專訪時指出,華中成立前,本地華社籌辦了不少華文小學,華人子弟完成小學教育後,一般都得回返中國才能修讀高等教育。

陳嘉庚憑著遠見和開拓精神,發動華社籌辦華中,過後也持續出資支持華中的發展。

華中百年,離不開陳嘉庚與李光前

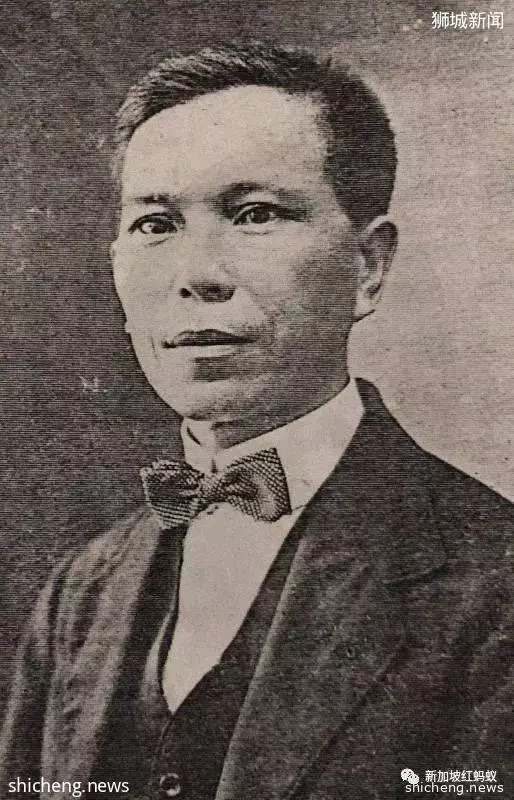

曾被毛澤東稱頌為「華僑旗幟、民族光輝」的陳嘉庚,1874年出生於中國福建省集美。

陳嘉庚。(百年華中情)

17歲那年,陳嘉庚遠渡重洋來到新加坡,在父親開設的米店學習管帳。為了幫父親還債,陳嘉庚當時選擇以黃梨和橡膠業白手起家,憑著誠信的經營手法和敢於開拓市場的遠見,很快就成為東南亞著名的「橡膠大王」。

鼎盛時期,陳嘉庚擁有工廠30多間、商店與商行100多家、種植園萬畝,營業範圍遠及五大洲,雇用職工達3萬餘人。

熱心教育事業的陳嘉庚在商界取得巨大成功後,開始專注於辦教育。先是在1912年和1915年推動及協辦福建會館屬下「五校」當中的道南、愛同和崇福,1919年創辦了華僑中學,1947年又創辦了附設小學部的南僑女子中學。在陳嘉庚的影響下,第二次世界大戰前,南洋各地有3000多所華校,在校學生達40萬人。

華僑中學鐘樓前的陳嘉庚像。(聯合早報)

陳嘉庚1912年也回鄉設立集美小學校並興辦中學,後來在1921年,又創辦了廈門大學。

除了辦校,身為本地華社領袖的陳嘉庚也在1923年創辦了《南洋商報》,該報後來與1929年創辦的《星洲日報》合併,1983年以《聯合早報》的全新姿態出現。

1950年,陳嘉庚離開新加坡回返中國集美故鄉定居。陳嘉庚的女婿李光前1934年接替他擔任起華中董事會主席,一上任就替學校償清了7萬元貸款,並捐獻了50萬元作為學校基金,使處於困境中的學校經濟迅速好轉。在李光前的領導下,華僑中學校譽日隆,成為東南亞最優秀的華文中學,吸引了各地的莘莘學子。

李光前博士。(南洋商報)

陳嘉庚於1961年8月12日在北京病逝,享年88歲。當時,中國官方還以國葬儀式為他送別。今天華僑中學旁的地鐵站,也以陳嘉庚 (Tan Kah Kee)的英文名命名。

陳嘉庚有17名子女,直系後人400多名,他一生傾資辦學和支援中國的建設事業,並沒有給子孫留下多少資產。陳家後代靠著自己的努力,成為高科技、廣告、建築、航空、醫藥界的專業人士。

華中人以力所能及的方式回饋母校

這幾天在報章媒體上曝光率最高的「華中人」,就是本地著名創作人兼華中初級學院校友梁文福。

他應母校邀約,為配合華中百年慶,譜寫一首能讓不同年代的校長、校友和師生一起合唱的新歌《鐘聲依舊》。

梁文福。(視頻截圖)

梁文福接受《聯合早報》訪問時說,

「這是我30年後再度為母校寫的歌,我個人蠻期待。」

1981年時,梁文福曾為母校創作了《唱一首華初之歌》,那是他參加1981年舉辦的第二屆「華初之歌」創作發表會時所作,一直被華初學生們傳唱至今,被譽為「第二院歌」。

(視頻來源:Hwa Chong 100th Anniversary 面簿)

「讓不同年代的校友一起來錄唱這首歌,我覺得挺有意思的,藝人唱一兩句,復歌的時候可以大家一起唱。大家不分彼此,跨越了年代,大家一起在歌聲中回味校園的回憶,又聯繫起自己跟學校的感情。」

梁文福還說,這次創作,他所用的感情更內斂,可是抒發時卻比較有共性。

「我有意迴避了任何關於校名或是特殊的一些名稱,希望它可以更共性一點。甚至是任何學校,只要有個校園感情的人,都可以被這樣的歌引起一種共鳴。」

他也補充說:

「相信很多人都一樣,在校的時候只是懵懵懂懂的過日子,等到畢業後有一天成熟了,才會體會到原來人生最美好的一段時光,就是在我們學校的那段時期。我們大家在各自不同的校園都有過這樣一段母校的回憶,這是我們每個人人生很幸福的一段時光。雖然我們都畢業了都遠離了母校,只要母校在我們心中,我們的人生永遠都有這種幸福感。」

《鐘聲依舊》歌詞如下:

十年後大家回到鐘樓

還記得說時吹著風

年少的約定留在心中

從昨天到明天以後

那時你很瘦 那時我懵懂

以為快樂會跟夠用

歲月的路口走散人和夢

只有校園鐘聲依舊

鐘聲在晨光里很從容

慢慢地敲白雲成蒼狗

現在才明白我可以向前走

因為回頭就看見老師的笑容

鐘聲在黃昏里很悠悠

慢慢地敲

離別到重逢

現在才知道最珍貴的朋友

曾經一起聽那鐘聲 同一窗口

紅螞蟻聽著這首專業創作的新歌,回憶飄向了久遠的年代。然而,或許歌詞太具共性了,不像《唱一首華初的歌》那樣句句都有共鳴,竟一時無法尋回當年唱歌時的那份激盪人心與感動。

全班華中校友自創歌曲 校園民歌再現

反倒是同為「華中人」的族長捎來的另一首為慶祝華中百年而創作的歌,更讓紅螞蟻找到當年那份純純的感動,還有想開口一起哼唱的衝動。

這首名為《華崗年少時》的歌曲,是由華僑中學校友蕭瑤雨填詞與同班同學一起創作的。譜曲和演唱的是一名叫「鄭同學」的男生。

(視頻來源:Ti Kiang Heng面簿)

華崗少年時

【復歌】

因緣分相聚一起,相識也是種福氣

漫長人生歲月里,互相扶持相珍惜

山坡上鐘聲響起,滿身大汗跑不停

武林搏鬥到天明,誤了巴士真要命

早晨拚命的抄襲,只怪上課沒留心

就愛等考試來臨,才緊張那10 Years Series

情竇初開的年齡,老想著南中少女

當老師喊了姓名,慌忙從夢中驚醒

班級任說個不盡,肚子餓得沒力氣

香噴噴的炸雞翼,隨風飛入課室里

一顆顆楊桃水密,放學後順意採集

校園後茂密叢林,捉蜘蛛洞天寶地

雨樹下石桌對弈,球場上奔騰躍起

年少時師恩友情,像昨日幕幕猶新

華崗百年同窗情,桃李天下比繁星

這個視頻是由一名叫Ti Kiang Heng的華中校友上傳到面簿上。在他貼文下留言的朋友單刀直入地指出:

還有一名不願具名的華中校友告訴紅螞蟻:

「《華崗年少時》這首歌不錯聽,節奏輕快歌詞接地氣(校友肯定會心一笑),最後一句還很押韻:華崗百年同窗情,桃李天下比繁星。」

呵呵,紅螞蟻聽了這首歌無數遍,也是覺得比較接地氣,尤其是聽到那句:情竇初開的年齡,老想著南中少女,腦子裡就閃現當年在南中校園上體育課時,隔壁華僑中學的男生每次跑步經過南中校門時,就會開始高喊「雄赳赳氣昂昂」的口號,引起南中女生的注意。

一年一度的兩校聯合運動會更是「非誠勿擾」的懷舊版,華中男生當天一見到校園裡擠滿了南中女生,簡直緊張得連話都說不好了。

猶記得華中校園內那一排排茂密的相思樹下,總會掉落一顆顆紅艷艷的相思豆。男生總會辛苦地撿上一瓶子送給心儀的女生,訕訕地背誦出王維的詩句:「紅豆生南國,春來發幾枝,願君多採擷,此物最相思。」

那是連「愛要怎麼說」都說不出口的年代,卻也是可以憑藉一首古詩就虜獲一顆少女心的年代,譜寫出一段段純純的戀情,以及日後長相廝守的感情。現在回想起,依然會莞爾一笑。

華中百年,對「華中人」而言,在乎的或許不是如何要在今天大肆慶祝。因為在「華中人」心中,「華中」兩個字早已融入血液、融入呼吸、更融入你我一起分享的回憶里,永永遠遠自強不息。