新加坡的唐人街又稱「牛車水」,19世紀初,英國政府為了發展新加坡的經濟,從中國、印度招募了大量勞工,其中來自中國廣東、福建人占了很大比例。老一輩華工們大部分住在新加坡河出海口一帶,從事著繁重的碼頭搬運工作。為了清掃塵土飛揚的街道,每天用牛車載水沖洗,飲用水也靠牛車運送,於是這裡被形象地稱為「牛車水」。

而今,歷史悠久的寺廟、老字號中藥鋪「同仁堂」、酒吧、中國特色餐館與生活時尚店鋪交相錯落,和諧地掩映在各種白、藍、紅、綠色英式建築的街巷中,近200年的文化融合,形成這裡獨有的多元種族韻味的氣息。

這個歷史悠久的地區融合了各種不同種族的文化,且是世界上唯一一條在同一街道上彙集了佛教寺廟、回教堂和印度教寺廟的唐人街。

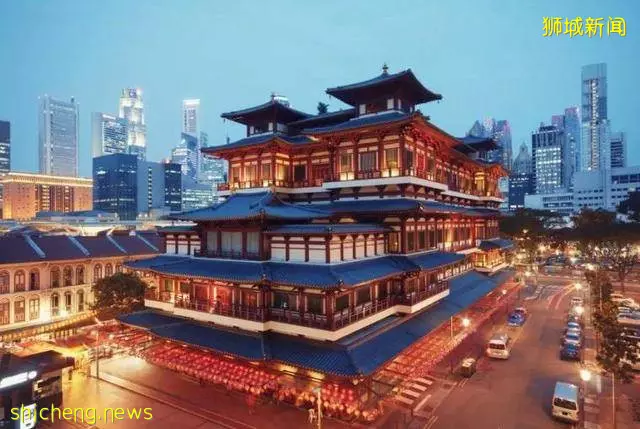

我用Googlemap沿著south bridge Rd首先找到了佛牙寺龍華院。這座佛寺由該寺釋法照禪師主持設計,整體建築風格為「唐風」。其建築以木質結構為主:結構簡單,樸實無華,雄偉氣派。包括斗拱、柱子、房梁等在內的建築構件都體現了外形與結構之間的內在聯繫。

斗拱碩大,是唐代木構建築最基本的特徵,屋檐看上去較為深遠。房屋屋脊兩端的裝飾物採用簡單而粗獷的鴟吻。屋檐高挑向上翹起,而且分為上下兩層。屋瓦呈青黑色。柱子較粗,唐代木構建築的柱子比較粗,而且下粗上細,體現了唐朝人以胖為美的審美取向。

建築的設計靈感來自佛教的「曼荼羅」也有人稱之為「圓輪具足」,它是「證悟場所」、「道場」,是佛教文化中象徵宇宙的符號,代表著宇宙的萬象森列與圓妙融通。凡聚集佛菩薩的聖像於一壇,或描繪諸尊於一處都稱之為曼荼羅。曼荼羅是深奧的禪修工具,在一般與高階的密續修持中有著重要地位,能幫助我們在證悟道路上進步。它有很多種表現方式,經常以繪畫、立體模型或是堆積沙粉方式表現。

人們在佛陀火葬之地印度拘屍那伽城發現佛陀犬齒,並一直在寺廟中供奉,因而得名佛牙寺。寺廟首層為山門、鐘鼓樓和前後兩座大殿,山門前有哼哈二將守衛,山門的三道門分別為「空門」,「無相門」和「無願門」象徵著人類啟蒙的三個階段。進門口,這道門可以將人類的「貪嗔痴」三不善根之一凈化掉。山門的建築和中國傳統的木質建築一樣,是沒有用一顆釘子的。進入正殿,可以看到精彩絕倫的百龍堂。它有27英尺高的雙容積空間,容納了15英尺的彌勒佛像。所有的裝飾均按照唐代佛教寺廟的裝飾和配件設計。

三樓收藏著各式各樣珍貴的佛教文物,大部分是與釋迦摩尼悟道成佛有關的栩栩如生的石刻雕像,還看到了從未見過的藍色腦舍利。舍利,是梵語Sarira的中文音譯,意思是靈骨,指的是佛陀羅漢或高僧火化後遺留下來的晶瑩堅固骨碎,多呈小珠子狀,有各種顏色,質地堅固,寶杵鐵錘錘打也不會損壞,所以稱為堅固子。舍利又有發舍利、骨舍利、肉舍利之分。

聖光殿位於四樓,陳列著寺廟的鎮廟之寶。佛牙舍利被安置於重 3500 公斤的巨大佛塔之中,地面全部由黃金鋪設,全塔由 320 公斤黃金製成,其中 234 公斤黃金來自於信徒的捐贈。只有僧侶可以進入佛陀舍利 「舍利殿」。我作為遊客只能隔著玻璃瞻仰佛牙舍利,我在這裡逗留了很長時間,忘卻了黃金屋,卻想起佛陀在《金光明經捨身品》提到:「汝等今可禮是舍利,此舍利是戒定慧之所薰修,甚難可得,最上福田。」由此可見:舍利是戒定慧之表征。「因由是身,令我早成菩提。」我們如果勤修戒定慧,此身亦可成就將來的「佛身」。

離開佛牙寺龍華院,沿著橋南路走不遠,就能看到馬里安曼興都廟 ,這是新加坡最古老的印度教廟宇。印度裔信徒拿著食物供奉期間。雖然這座廟宇的守護神神像僅在特殊日子裡才會揭開,但廟宇內還有許多值得品賞的壁畫及供奉濕婆和杜爾迦等神靈的神龕。

此去不遠,就是詹美回教堂 ,牛車水的淡米爾回教徒在這裡禱告。

無論您是欲嘗遍各國傳統風味的老饕,或是酷愛新派創意料理的美食愛好者,牛車水提供豐富多樣的餐飲選擇,定能讓您大飽口福。新加坡多元的美食傳統,從黑醬油炒粿條、蚝煎、烤鴨、川菜、湘菜到南印度咖喱,最近北京簋街的名吃「胡大小龍蝦」也入住了,這裡各種民族特色美食這裡都應有盡有。

若您想在飽享美食之餘又能親眼見識大廚大展手藝,就一定要光顧位於恭錫路 (Keong Saik Road) 的Meta日料餐廳。這間米其林星級餐廳致力於供應亞洲風味的法國美食,包括烤海螯蝦配海藻和日式海鱸配蟶子和辣香腸。如果想近距離欣賞廚師的高超廚藝,需事先預訂吧檯座位。

世界各地的唐人街都深深地刻著中華民族DNA的烙印,新加坡有75%的華人,牛車水似乎顯得格外突出,無論飲食、店鋪中售賣的日用品以及人們的言行舉止都傳承著中華民族的氣息。這裡感覺總是很親切,或許就是五千年形成的相同氣息,越在海外越容易嗅出,越容易辨識。