新加坡國立大學藝術與社會科學系經濟系的Kelvin Seah Kah Cheng博士認為,當我們努力增加學校學生背景的多樣性時,學校和教師必須注意學生之間的社會經濟差異,並認識到不同學生可能面臨不同的約束。因此,需要提高他們的敏感度,以確保學生之間的社會經濟差異不會在學校和課堂活動中不必要地受到影響。

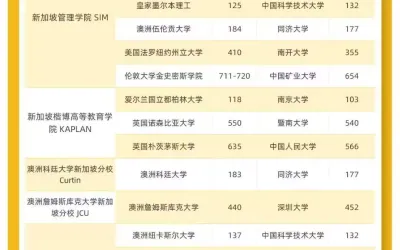

經濟合作與發展組織(OECD)發布的一份報告顯示,新加坡近一半的低收入家庭學生集中在新加坡的學校。

新加坡政府公布直接入校計劃的修訂,以簡化申請程序,並減少低收入家庭學生在申請免費時遇到的障礙。這加大了公眾和政策制定者的呼聲,要求學校增加學生比例,以更好地鼓勵社會多樣性,防止階級分化。

這些新變化是極受歡迎的。

新加坡總理李顯龍(Lee Hsien Loong)指出,萊佛士書院(Raffles Institution)等受歡迎的學校變得不那麼多元化,被吸引的學生們來自更優越的背景。他警告說,受歡迎的學校需要確保學生群體的多樣性,防止階級分化。

研究表明,讓孩子有機會接觸到成績更好的同齡人,讓經濟條件不佳的孩子進入學生更為優質的學校,不僅有助於提高他們的學業成績,還可能改變他們的生活,投資於以後的收益和開發。之所以會出現這種情況,是因為周圍都是成就更高的同齡人,這會影響弱勢學生,使他們渴望達到同樣的高度,並導致教育規範向更高層次發展。

「但是,即使我們努力鼓勵在更受歡迎的學校中實現多樣性,我們也需要注意來自貧困家庭的孩子在他們的新社區中不會感到被邊緣化。我們需要確保他們融入學校,讓他們覺得自己是學校的一部分。」

這一點尤其適用於被熱門學校錄取的弱勢學生,他們被錄取的原因或許是他們勉強滿足了學校的要求,又或許是他們根據非學術領域的人才和優勢被錄取的。

研究表明,與同齡人相比,那些剛剛進入一所優質學校的弱勢學生會往往感到自己被邊緣化和低人一等。

特別是哥倫比亞大學(Columbia University)的一項研究,題為《進入更好的學校:影響和行為反應》(Going ToA BetterSchool: Effects and Behavioural Responses), 2013年發表在《美國經濟評論》(American Economic review)。研究發現,剛進入一所更好學校的弱勢學生最終可能會與同齡人產生消極互動。

學生們更有可能感到同齡人對他們很刻薄,當他們的學業成績勉強能讓他們進入一所更好的學校時,他們會有被邊緣化的感覺。

還有其他一些方式可能會在不經意間使貧困學生邊緣化。例如,他們可能有課堂活動,要求學生描述和分享他們的父母的生活或他們去過的國家和地方的細節。如果學生的父母在不太知名的行業工作,或者由於經濟限制沒有機會出國旅行,他們自然會覺得這些活動有些尷尬。儘管這些活動看似無害,但它們會導致學校條件較差的孩子產生自卑感。

獲得教師和同伴的認可很重要,因為他們賦予學生在學校積極參與的能力。事實上,正如OECD一份題為《學生在學校的參與度:歸屬感和參與感》(Student Engagement In School:A Sense Of)的報告所指出的,那些感覺自己不被同學和老師接受的學生,最終可能會慢慢退出學校生活,從而在學校表現不佳。有些人甚至會逐漸在課堂上搗亂,對其他學生產生負面影響。

最近學校招生政策的一系列變化有可能提高來自貧困家庭的學生,並鼓勵我們的學校更加多元化。能否真正融合來自貧困家庭的學生,讓他們在受歡迎的學校感到歸屬感,是一個長期的挑戰。

(來源:The Straits Times)