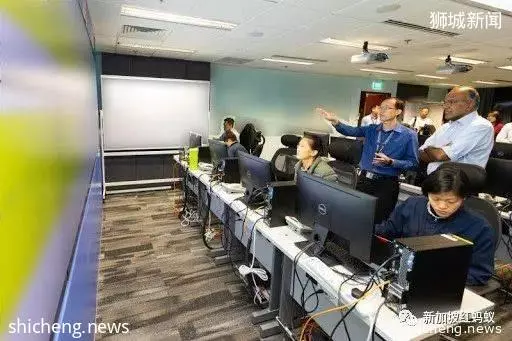

新加坡衛生部流行病學部門的聯繫追蹤小組在對冠病確診病例展開追蹤工作。(海峽時報)

作者 葉安琪

自從新加坡在1月23日出現了第一起「輸入型」確診病例後,截至今天已有112人確診感染了2019冠狀病毒疾病(COVID-19)。所幸的是,當中只有11人(10%)的傳染源頭不明,衛生部的追蹤聯繫小組依然在分秒必爭拼湊出這些「拼圖碎片」。

「Uncle,來來,慢慢想,慢慢講。你還記得自己(過去14天)做過什麼嗎?好,那做完這件事後,接下來呢?是不是走下樓梯?然後呢?左轉還是右轉?你還記得當時天空的樣子嗎?」 這些問題都是本地中央醫院的「冠病聯繫追蹤小組」(Contact Tracing Team)會問每一名確診病患的問題。他們的工作就是協助找出這些病患在住院前14天的一切行蹤。

本地每出現一名新病患,國人最關注的不外就是,新病患在確診前都去過哪裡、見過誰、從事過哪些活動、住在哪裡等等。衛生部通常都會在公布確診病例的同天(或者在24小時內)公布相關信息。

港媒《香港01》在日前一篇題為新加坡如何從從「重災區」成為「模範生」的評論文章中指出,新加坡衛生部自疫情爆發以來,每日都會更新疫情狀況。 除了確診病例數和防疫措施這些資訊,衛生部的公告也會將所有確診病例的傳播鏈的詳情完整公開,讓民眾對各個感染群都能有深入透徹的了解。該文指出,這種透明程度避免了恐慌可能帶來的麻煩。 要在這麼短的時間內收集到各種詳情,「冠病聯繫追蹤小組」功不可沒。本地基本上有三組人在後台負責展開聯繫追蹤冠病病患的工作,它們是衛生部(統籌)、警察部隊(協助)以及各個政府醫院的追蹤小組(前線)。

聯繫追蹤第一步:限時兩小時

李顯龍總理昨天(3日)也在他的面簿上分享了一則視頻,讓大家對新加坡中央醫院的聯繫追蹤小組的工作有所認識。

他說: 「一旦有病患確診,兩個小時內院方就必須整理出一份該患者入院前14天的行蹤和可能接觸過的人的清單。接下來,衛生部就會依照清單來進一步追蹤那些可能接觸患者的人。目前我國有108名確診病患,不難想像這當中所牽涉到的繁瑣細節、需要很多人手來聯繫追蹤每一名病人兩周內曾接觸過的人。」

這群「人手」在專業術語上被稱為「聯繫追蹤員」(Contact Tracer)。

在上述視頻中受訪的聯繫追蹤員是Conceicao Edwin Philip,目前在新加坡中央醫院的預防感染及流行病學(Infection Prevention and Epidemiology)部門,協助開展追蹤中央醫院內冠病確診患者的工作。

(視頻截圖)

這個部門每天的工作流程是怎樣的呢? Edwin說,他們的工作在接到出現新確診病例的那通電話後正式開啟。

接到醫院實驗室打來的電話,被通知醫院內出現了新的確診病例後,Edwin就會立刻動身去新確診病患所在的隔離病房外,通過電話進行訪問,追問病患在住院前的14天內的一切行蹤。

基本問題包括:是不是從中國過來?近期有沒有出國?如有德士收據、用餐收據、購物收據,只要有可以證明自己曾經去過哪裡的資料,請儘快提供。

不放過任何細節

Edwin還說,問問題時必須非常耐心地按照時間軸的順序,一天一天寫得詳詳儘儘。

第一天:去哪裡吃早餐?吃早餐時做了些什麼?下午茶呢?午餐呢?都和誰見了面?等等

第二天:同上。 以此類推,直至完成14天的記錄。 看到這裡,你或許會想:蛤?原來是問這種問題啊?為什麼聽起來那麼像家裡人問候出去一整天的你時會問的話啊?

正所謂「魔鬼就藏在細節里」,雖然這些問題看起來有些瑣碎和無聊,卻也恰恰證明了聯繫追蹤小組真的是事無巨細,透過這種打破沙鍋問到底的精神來加速防疫工作。

Edwin說,他們下班後依然要隨時待命。只要接到新的電話通知,就必須立刻放下手頭上的所有事情,趕在兩小時內把檔案整理出來提交給衛生部。每名病患一般會整理出600條至800條記錄。

第二步驟:限時24小時 接著,他們還必須在24小時內,追蹤收集醫院內哪些醫療人員曾經與病患接觸過,然後將詳情,例如:什麼日期、時間、地點,仔細記錄下來。這個環節也是按照時間軸順序,一天一天記錄好。資料整理好後,同樣上交給衛生部。

中央醫院的每名聯繫追蹤員都必須在接到實驗室來電後的兩小時內,將完整資料轉交給衛生部。(視頻截圖)

如果有患者在第一個環節的兩個小時內有遺漏信息或資料,也會在這24小時內儘量補全。

記錄型病患 VS 健忘型病患

你或許又會問:過去14天的生活都要講出來?我連昨天吃過什麼都記不太清了,如何去回憶起那麼多細節啊??

對此,Edwin分享說,從今年農曆新年至今不間斷展開聯繫追蹤工作的這段期間內,自己遇到的病患可分為兩大派。

第一類:記錄型

他說,有些病患有在手機里寫電子日記的習慣,而這些日記有助於聯繫追蹤員在進行電話訪問時,獲取相當完整的資料。他甚至遇過有些病患,會將自己行程里的細節製作成Excel文件後發給他。這些人真的認真在記錄每天的生活。

(示意圖)

此外,有些病患實在記不起來、或者將某些相關資料放在家裡時,也會趕快打電話給親朋好友,請求他們在最短的時間內,幫忙把這些資料或信息提供給聯繫追蹤員。

Edwin說,他曾遇過一名將所有的收據都留住的病患。當聯繫追蹤員訪問該名病患時,對方二話不說,打開手提袋,裡面滿滿都是收據(什麼類型的活動都有,打車的、購物的)。聯繫追蹤員只好將這些收據上的資料拿回去一張張輸入電腦。

有些收據的字跡早已褪色,這時他們還必須將收據反覆複印,加深字跡的墨色,以便看清上面的信息。

第二種:健忘型

當然,Edwin也有遇過對生活比較隨意的患者。當他們被問起過去14天的細節時,展現的就是那種「一問三不知」的精神。

這時Edwin也只能耐心地諄諄善誘,引導患者憶起事件的發生經過。例如: 「你做過這件事……在那之後呢?」 「下了樓梯,然後呢?」 「左轉還是右轉?」 以上對白真的讓紅螞蟻不禁莞爾,每當自己把手機亂放後找不到時,家人在幫我找手機時也會出現相似的台詞。

紅螞蟻小夥伴也半開玩笑地說,如果她是患者(大吉利是),根本就不必被問到類似左轉或右轉的問題,因為她天天都待在同一個地方几乎不出門。

實在想不起來怎麼辦?Edwin說: 「如果他們實在記不起來,我們也愛莫能助,因為他們才是真實信息的來源(source of truth)。」

目前還未遇過不配合的病患

Edwin認為自己還算是挺幸運的,所有住在中央醫院的確診患者在接受訪問時,都非常配合,會自動自發竭盡所能回答問題,提供真實的資料。 至今他還沒遇過如同上周那對謊報行蹤而被新加坡政府提控的武漢夫婦那般不配合的患者。

對於上述案件,中國外交部發言人趙立堅在2月28日的例行記者會上說: 「我們注意到有關報道。據了解,有關案件正在調查處理中。」

他說,疫情期間,中國駐相關國家使領館已發布通知,要求海外中國公民了解當地疫情防控法律法規和相關措施,積極配合當地疫情防控工作。他也說,中國駐新大使館已要求新加坡依法公正處理有關案件,及時向中國通報有關情況。

中央醫院和衛生部的追蹤員工作有何不同?

Edwin解釋說,他所在的中央醫院聯繫追蹤小組主要負責收集該院內確診病例的資料,屬於第一道防線。

衛生部的聯繫追蹤小組負責的範圍更廣泛,他們會一一追蹤該名確診病患的每一名家屬,曾經去過的地方有哪些、都接觸過哪些人等等。在這個過程中,新加坡警察部隊也會出動人員用各種方式,包括必要時通過CCTV電眼來步步追蹤。

內政部長尚穆根(右一)視察設立在廣東民路的新加坡警察總部內的冠病聯繫追蹤小組。(海峽時報)

一旦聯繫追蹤員找到這些與確診病患曾經接觸過的人,衛生部就會監督他們。與患者密切接觸過的高風險人群會被要求在家隔離14天。感染風險較低者依然可以自由行動,但聯繫追蹤員會天天打電話給他們詢問健康情況來防範未然。

截至3月4日中午12時,衛生部已經聯繫追蹤到與本地112名患者有過密切接觸的3204人。當中,2849人已經完成14天的強制隔離,目前還有355人在隔離中。